Prácticas cinematográficas en la juventud chilena

Cine, desigualdad y consumo audiovisual desde la periferia santiaguina (Chile)

Rocío Guajardo Quiñones1

papeles de trabajo, 19(35), enero-julio 2025, pp. 91-109

https://ark.unsam.edu.ar/ark:/16763/39c682f23aa3

Las prácticas culturales constituyen un campo de investigación y reflexión de gran interés, conformando una agenda muy fructífera en América Latina (García Canclini, 1990; Rosas Mantecón, 2018; Gayo, Méndez, Radakovich & Wortman, 2021). Ante los sucesivos y rápidos cambios que se han producido en las últimas décadas en cuanto a pautas de consumo y producción artístico-cultural, es importante dar cuenta de cómo estas transformaciones se materializan en la vida cotidiana de las personas y, en este caso particular, en aquellos jóvenes de clase media que desarrollan un interés por el arte cinematográfico que desborda o escapa a su habitus de clase (Bourdieu, 1979). Este artículo expone las prácticas culturales cinematográficas y audiovisuales de un grupo de jóvenes en Chile, en un contexto de desigualdad cultural (Peters, 2023). Basándose en una metodología cualitativa y en la realización de entrevistas semiestructuradas con enfoque biográfico, los principales hallazgos de la investigación evidencian la adaptación de los jóvenes a contextos adversos, así como la generación de diversas estrategias para desarrollar un consumo cultural acorde a sus intereses. Las conclusiones subrayan la diversidad de prácticas culturales cinematográficas y audiovisuales de este grupo en particular, a pesar de las fronteras físicas y simbólicas del territorio que habitan.

Palabras Clave: Prácticas cinematográficas; Juventudes; Cine; Desigualdad; Consumo audiovisual.

Cultural practices are an area of study and reflection of significant interest, forming a fruitful research agenda in Latin America and other parts of the world (García-Canclini, 1990; Rosas Mantecón, 2018; Gayo, Méndez, Radakovich and Wortman, 2021). Given the successive and fast changes that have occurred in recent decades in terms of consumption and artistic-cultural production, it is important to explain how these transformations materialize in people's daily lives, and in this particular case, in those middle-class young people who develop an interest in cinematographic art that transgresses or escapes their class habitus (Bourdieu, 1979). This article exposes the cinematographic and audiovisual cultural practices of a group of young people in Chile in a context of cultural inequality (Peters, 2023). Based on a qualitative methodology and the study of biographical trajectories through semi-structured interviews, the main findings of the research show the adaptation of teens to adverse contexts and the generation of diverse strategies to develop cultural consumption according to their interests. The conclusions emphasize the heterogeneity of cinematographic and audiovisual cultural practices of this particular group, despite the geographical and symbolic boundaries of their immediate environment.

Keywords: Cinematographic practices; Youth; Cinema; Inequality; Audiovisual consumption.

Introducción2

Las juventudes ocupan un lugar central en el desarrollo y la (re)producción de prácticas culturales. En un contexto de persistentes desigualdades sociales, de género y territoriales (PNUD, 2018; Peters, 2023), las manifestaciones artísticas y culturales de los jóvenes en Chile han ido cambiando y adaptándose a los distintos fenómenos demográficos, políticos y sociales acontecidos en el país durante las últimas décadas. En este artículo abordamos el consumo audiovisual de cine como una práctica cultural específica, ya que se trata de una de las expresiones artísticas más populares en la sociedad actual, especialmente entre los grupos juveniles. Según estadísticas del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA, 2017), las y los jóvenes son quienes más frecuentan el cine, pero aún se desconocen otras prácticas vinculadas al campo audiovisual que desarrollan cotidianamente y sus motivaciones.

Considerando la importancia, el alcance y la masividad del consumo audiovisual, junto con las múltiples y rápidas transformaciones tecnológicas, nos propusimos profundizar el campo de conocimiento sobre este ámbito, con especial atención en sus públicos y espectadores juveniles. Sumado a lo anterior, en el caso chileno, la disposición de equipamiento, instituciones y programación audiovisual se encuentra concentrada en el centro de la capital, motivo por el cual resulta relevante observar lo que ocurre en otros lugares alejados del epicentro, es decir, en la periferia urbana. En consonancia con lo anterior, y reafirmando la idea de que toda práctica es una actividad situada (Campos, 2015), en esta investigación se abordan las prácticas cinematográficas y/o audiovisuales de jóvenes espectadores de cine en contextos urbanos periféricos. Este concepto hace referencia a zonas residenciales ubicadas en los bordes de la capital de Chile (Santiago), específicamente en la comuna de Puente Alto.3

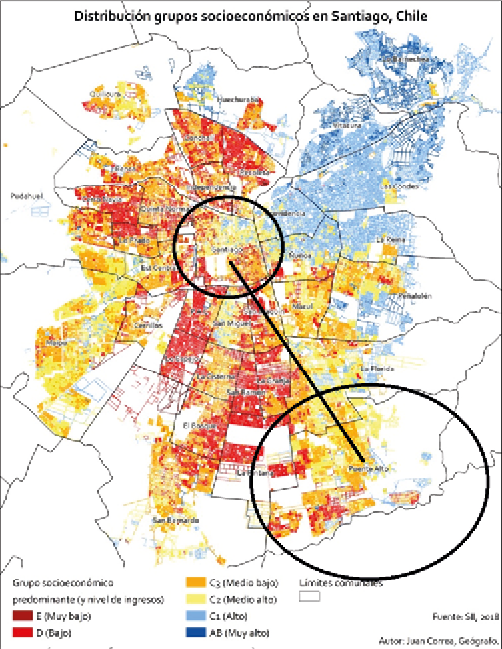

Figura 1. Mapa del Gran Santiago según nivel socioeconómico. Fuente: Juan Correa. Extraído de CIPER Chile (2023)

Puente Alto es una comuna situada a 20 km del centro de Santiago, en dirección suroriente, que concentra el mayor número de habitantes de la región y es considerada una de las comunas con más altos índices de vulnerabilidad y marginalización social. Como se observa en el siguiente mapa, la mayoría de las personas que habitan en Puente Alto pertenecen a estratos socioeconómicos medios y bajos.

Este elemento es relevante ya que uno de los aspectos menos explorados en los análisis relativos a la participación cultural en Chile es la relación existente entre las prácticas culturales y el espacio en donde se desarrollan. Lo evidente de dicha relación es, paradójicamente, lo que hace que pase inadvertida y sea escasamente abordada en la mayoría de los estudios (Campos, 2015). A esto se suman los constantes cambios tecnológicos vinculados con los consumos virtuales y las nuevas formas de socialización a través de la circulación online y transmedial, lo que hace aún más difusa la importancia del contexto socioespacial en los procesos de adhesión a distintas prácticas artístico-culturales.

Por otro lado, el estudio de las prácticas culturales en las juventudes requiere un marco teórico que articule perspectivas sobre desigualdad, agencia y territorio. Pierre Bourdieu (1979, 1990, 1995) aporta la noción de habitus para comprender cómo las disposiciones culturales se construyen y reproducen en contextos estructurados por desigualdades sociales. Complementariamente, Bernard Lahire (2004) introduce el concepto de “actor plural”, que destaca la diversidad de escenas de socialización donde se van articulando las trayectorias culturales de los individuos. En ese sentido, la socialización se entiende como “el movimiento mediante el cual la sociedad modela a los individuos que viven en su seno” (Lahire, 2007, p. 25). En general, se establecen dos tipos de socialización: una primaria, esencialmente familiar, y otra secundaria, en la que aparecen la escuela, el grupo de pares (amigos y amigas), los universos profesionales, y las instituciones políticas, religiosas, culturales, deportivas, entre otras (Lahire, 2007).

Esto resulta de interés para abordar las prácticas culturales que realizan las juventudes, ya que en los procesos de socialización también se generan disposiciones, competencias y capacidades cognitivas. Es decir, los contextos de acción vividos se “imprimen” en tanto cambio, modificación o transformación sobre los actores (Lahire, 2007). Desde la mirada contextualista y disposicionalista que propone este autor, las prácticas culturales pueden observarse a partir del pasado incorporado y del contexto presente de acción (Lahire, 2017).

En el caso latinoamericano, autores como Néstor García Canclini (2007) y Ana Rosas Mantecón (2018) enfatizan la importancia de considerar las prácticas culturales como espacios de negociación simbólica, donde las juventudes reconfiguran su identidad frente a desigualdades de clase, género y territorio. Estos enfoques permiten analizar las prácticas culturales como procesos situados, influenciados tanto por el acceso a recursos materiales y simbólicos como por las constantes transformaciones tecnológicas y sociales que ocurren en estos tiempos.

En ese sentido, se vuelve importante reafirmar que las prácticas culturales se producen en un contexto particular, el cual es necesario tener siempre presente al momento de estudiarlas. Como plantea Bourdieu:

En tanto cuerpos (e individuos biológicos), los seres humanos están, en el mismo concepto que las cosas, situados en un lugar (no están dotados de la ubicuidad que les permitiría estar en varios a la vez) y ocupan un sitio. El lugar puede definirse decididamente como el punto del espacio físico en que están situados. (Bourdieu, 1999, p. 119)

Esta premisa nos recuerda que todo encuentro con una obra de arte también se produce bajo condiciones, tanto materiales como subjetivas, que son parte de la vida social de los sujetos. Lo anterior es fundamental en la sociología del arte, donde el contexto de recepción de una obra o producto artístico constituye una dimensión central del análisis (Heinich, 2003). Por ello, es importante observar las prácticas culturales de manera situada, ya que todas ellas se insertan y desarrollan en un contexto social, cultural y espacial concreto.

Juventudes y prácticas culturales

Hablar de “las y los jóvenes” pareciera remitirnos a un grupo homogéneo y compacto, el cual compartiría el simple hecho de ser joven. Sin embargo, cada uno tiene múltiples particularidades y se desenvuelve en espacios o escenas de socialización distintos. El desafío consiste en comprender su lugar en el seno de estos diferentes contextos y no definirlos a partir de una “cultura juvenil” (Lahire, 2007). En ese sentido, siguiendo lo que propone la sociología contextualista, debemos observar los contextos sociales en los cuales se insertan las juventudes. Esto se debe a que “las relaciones que las personas establecen con las obras son distintas en función de su grupo, posición o identidad social, e influyen en las formas variadas de apropiarse y dar sentido a las obras” (Facuse & Tham, 2022, p. 96).

Según Zarzuri y Ganter (2018), “en nuestro país, el giro hacia la cultura como eje de análisis de las prácticas juveniles comienza tímidamente a mediados de los años noventa” (p. 19). Esto da cuenta de una agenda de investigación relativamente reciente, pero que ha cobrado fuerza desde entonces. Por su parte, la investigación relacionada con el cine puede rastrearse desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. No obstante, no es sino hasta la década de 1980 cuando el cine comienza a perfilarse como un objeto de estudio, con investigaciones que “contribuyen a un mayor conocimiento del cine producido en nuestro país en diversos ámbitos (...) en la mayoría de los casos de un modo general” (Salinas y Stange, 2009, p. 272).

De esta manera, se ha ido configurando un campo de estudios en torno al cine y el consumo audiovisual, caracterizado por una gran heterogeneidad en sus temáticas, metodologías y focos de interés, lo que da cuenta de un campo vigente y en permanente construcción. Sin embargo, se observa un fuerte énfasis en la dimensión interna del cine4 en tanto obra y producto artístico, mientras que existe una menor producción académica sobre quienes ven y hacen circular estas obras, es decir, sus públicos. Ya lo advertía Mantecón (2015) para el caso mexicano, donde el público ha sido el “gran ausente” en los estudios sobre cine, tanto en los históricos y sociológicos como en los provenientes del campo de la comunicación. Por tanto, abordamos esta problemática desde un análisis externo de la obra, lo que implica centrarse en su recepción y en los contextos sociales de la creación artística (Facuse, 2010).

En cuanto a los aspectos metodológicos, a pesar de los réditos que tiene el acercamiento cuantitativo a los fenómenos culturales —por su capacidad de abarcar una mayor población—, resulta necesario considerar el fenómeno de los públicos del cine desde otras perspectivas. Como señala el propio CNCA: “indagar en la dimensión cotidiana en que las prácticas culturales toman cuerpo, a través de interacciones intersubjetivas, en el marco de distintos contextos socioespaciales” (CNCA, 2015, p. 10). Es así como diseñamos una metodología cualitativa que combinó entrevistas biográficas semiestructuradas y análisis de contenido para el abordaje de los datos producidos. Recurrir a una perspectiva biográfica representa un aporte a la investigación de las prácticas culturales, dada la potencialidad que tiene el uso de biografías para analizar la relación entre individuo y sociedad, una de las principales preocupaciones de la investigación sociológica (Roberti, 2017).

Las entrevistas se realizaron durante 2021 y 2022 a jóvenes de entre 17 y 25 años de la comuna de Puente Alto. La muestra incluyó a 15 participantes mediante un muestreo intencionado que incorporó criterios de diversidad en cuanto a género, edad y trayectorias culturales. Cabe señalar que, al tratarse de una investigación enfocada en trayectorias de espectadores de cine, se seleccionaron hombres y mujeres que manifestaran un interés particular por las artes audiovisuales, ya que el objetivo era indagar en cómo fueron desarrollando su gusto por el cine a lo largo de su biografía.

En términos generacionales, la muestra es heterogénea, ya que abarcó a personas nacidas entre los años 1997 y 2005. La convocatoria para participar en el estudio combinó diversas estrategias. En primer lugar, se diseñó un afiche que fue difundido por diversas redes sociales, en el cual se mencionaban las características del estudio y el perfil requerido de las personas entrevistadas (jóvenes de 14 a 18 años provenientes de la comuna de Puente Alto con interés en el cine). En segundo lugar, se promovió la convocatoria en escuelas y con profesores de la comuna, lo que permitió acceder a los primeros informantes. Finalmente, luego de las primeras entrevistas, se aplicó la técnica de bola de nieve entre los participantes, logrando así completar la muestra.

Como complemento a la entrevista, se solicitó a los participantes material y documentos de tipo biográfico relacionados con el cine, como tickets de películas, VHS antiguos o cualquier objeto personal significativo vinculado al ámbito audiovisual. En algunos casos, enviaron fotos de certificados o diplomas de participación en talleres, además de capturas de pantalla de las últimas películas vistas y registradas en la aplicación Letterboxd. También se incluyeron fotografías de afiches firmados y de sus colecciones personales de películas. Cabe destacar que todo el proceso de producción de datos (aplicación del instrumento y análisis) se desarrolló durante la pandemia de COVID-19; por tanto, las entrevistas se realizaron de forma remota a través de la plataforma Zoom. El análisis de la investigación se estructuró en torno a las categorías de trayectorias, puntos de inflexión y prácticas audiovisuales, aunque en este artículo nos referiremos únicamente a esta última. Además, se consideró de manera central la dimensión espacio-temporal para contextualizar las experiencias individuales en un marco de desigualdad territorial y cultural.

Principales hallazgos

Prácticas audiovisuales: visionado, investigación y creación

En primer lugar, es importante señalar el perfil de los y las jóvenes que participaron en el estudio: asisten a colegios particulares subvencionados o municipales, mayoritariamente en la comuna de Puente Alto. El marco de edad referencial abarcó entre los 17 y 25 años, lo que se tradujo en espectadores que cursaban la etapa final de su enseñanza media, por un lado, y otros que se encontraban en distintos tramos de su carrera universitaria. Al cruzar información (como el sector donde viven, la profesión y ocupación de sus padres y madres, el número de personas con las que comparten el hogar y el tipo de colegio o universidad al que asisten), fue posible inferir que la mayoría pertenece a grupos socioeconómicos de clase media y media baja.

En términos generales, en relación a esta muestra en particular, se pudo establecer que son espectadores críticos, informados y actualizados, lo cual responde en gran parte a los criterios de selección de los y las participantes. Al ser jóvenes que manifestaron su gusto por el cine y las películas, ya poseen un capital cultural acumulado en torno a este ámbito. Poseen conocimiento sobre distintos elementos técnicos (dirección, fotografía, guión, banda sonora, entre otros), relevando la investigación como una práctica transversal. La mayoría son autodidactas y aprendieron a través de tutoriales en YouTube. Solo tres de los quince entrevistados pasaron por un curso o taller cinematográfico a cargo de una institución formal. El conocimiento que tienen sobre cine ha sido elaborado desde su propia agencia, donde el acceso a internet cumple un papel clave, similar al que desempeñaban los libros especializados en cine antes de la existencia de la World Wide Web.

A partir del análisis de las entrevistas, se observó que los jóvenes con un interés manifiesto por las artes audiovisuales realizan diferentes prácticas culturales cinematográficas, las cuales reunimos en tres grupos: 1) prácticas de consumo y visionado de películas o series; 2) prácticas de investigación sobre aspectos cinematográficos, y 3) prácticas de creación de productos o contenidos audiovisuales. A continuación, se describirán rasgos generales de cada una de ellas.

Prácticas de consumo y visionado

Siguiendo la definición de García Canclini (2006),5 en esta investigación el consumo cultural se presenta como una práctica con un importante componente simbólico. En ese sentido, el acto de ver películas para los jóvenes está mediado por distintas motivaciones: algunas más reflexivas (ver una película buscando una experiencia estética), familiares (ver películas por estar en familia), afectivas (ver películas que producen nostalgia) o por motivos ociosos (ver películas para distraerse). Todos y cada uno de estos aspectos son relevantes, ya que detrás de ellos opera un entramado de factores, condiciones y disposiciones. En ese sentido, cabe mencionar que para el estudio original no se realizó una distinción teórica entre películas “artísticas” y otras de corte más comercial, ya que son límites complejos de abordar y que se hubiesen alejado del objetivo central de la investigación (estudiar las prácticas culturales situadas). Por lo demás, los mismos participantes dieron cuenta de que ven todo tipo de películas, incluso aquellas “comerciales” si es por estar con la familia, los amigos y por simple distracción.

En relación con el visionado de películas en el cine o en casa, la mayoría considera que ver una película en el cine es lo ideal: “Yo creo que siempre lo mejor es en el cine, con la pantalla grande, con sonido y todo eso” (Ernesto, 23 años). Sin embargo, una idea que se repitió en varias ocasiones es que, cuando una película es buena, no importa el formato en que se vea: “Yo creo que el cine es una experiencia, pero que la película de por sí, si está bien hecha y transmite lo que tiene que transmitir, como que da lo mismo el formato, vas a conectar igual” (Ernesto, 23 años).

La intensidad del consumo o visionado de películas —un elemento que podría suponer mayor o menor interés por las artes audiovisuales— varía mucho en cada espectador(a), ya que está condicionada por la etapa del curso de vida en la que se encuentren. A partir de las entrevistas fue posible constatar que quienes estudiaban en la universidad disponían de menos tiempo libre que cuando estaban en la escuela: “Ahora no, po’, no hay tanto tiempo pa’ sentarte a ver películas” (Clara, 25 años).

Sumado a lo anterior, la intensidad del visionado depende también del período escolar en el cual se encuentren (lo que en Chile se conoce como calendario académico). Esto implica que la práctica de visionado es más recurrente durante las vacaciones, a diferencia de los períodos de exámenes o del cierre del semestre.

“A la semana quizá... bueno, a lo mejor alcanzo a ver una o dos películas, pero no más que eso (...) Quizá en media tenía más tiempo para ver películas los fines de semana (...). Pero ahora, ya por universidad y todo eso, quizá los fines de semana veo una y en la semana otra” (Miguel, 23 años).

También se pudo observar que, a diferencia de lo que indican las estadísticas —según las cuales la mayoría de los chilenos prefiere el cine de origen estadounidense (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2020, 2021)—, esta muestra presenta ciertos matices. Es decir, además de consumir cine norteamericano, han aprendido a ver cine de distintas partes del mundo. Por ejemplo, se evidencia una marcada preferencia por el cine asiático y por el cine de origen europeo:

“El cine japonés me gusta harto. Es que de por sí tiene una estética súper diferente y códigos súper distintos. Bueno, el cine asiático en general” (Miguel, 23 años).

“Me gustan las películas de Hong Kong, de Corea del Sur; las películas japonesas también me gustan” (Ernesto, 23 años).

Tal como plantea uno de los entrevistados, el cine oriental se caracteriza por ciertos elementos (estética, duración, temáticas, entre otros) que lo diferencian del cine convencional norteamericano asociado a la industria de Hollywood, con el cual la mayoría de las personas están familiarizadas desde muy pequeñas. Por lo tanto, ver y disfrutar cine de origen asiático no es un proceso mecánico, sino más bien un proceso intencionado (Hennion, 2010); o, en términos coloquiales, es “un gusto adquirido”.

Por otro lado, estos espectadores no discriminan entre salas de cine comercial y cine alternativo como preferencia; su asistencia depende netamente de la cartelera y la programación disponible, así como de factores económicos, ya que ir al cine se considera una inversión que no siempre pueden afrontar. Además, la edad aparece también como un factor que incide en sus hábitos de consumo: los menores de dieciocho años suelen ir a las salas más próximas a sus hogares, mientras que los mayores asisten a circuitos alternativos ubicados fuera de su comuna, concentrados principalmente en el centro de la capital.

Otro hallazgo relevante de la investigación fue constatar que, durante la pandemia, la mayoría de estos espectadores realizó visionados colectivos en línea con amigos o familiares. Esto se puede explicar porque el cine —específicamente, el acto de ver películas— funciona como un dispositivo para generar el encuentro y socialización, facilitando conversaciones y reflexiones de diverso tipo. Además, bajo esta misma lógica de ser una “excusa para juntarse”, la agencia e iniciativa de los jóvenes permitió renovar prácticas colectivas de larga data en Chile, como los cineclubs (ver una película en grupo para luego comentarla). Esta dinámica se adaptó rápidamente al formato virtual en un contexto institucional que no permitía el encuentro presencial ni la socialización directa.

Prácticas de investigación: aprendizaje y (auto)formación audiovisual

Además del visionado de cine, se evidenció en este grupo de jóvenes el desarrollo de lo que aquí se denomina “prácticas de investigación”. Estas hacen referencia a la indagación y búsqueda exhaustiva de información respecto de un aspecto particular del cine, ya sea sobre directores/as, actores/as, contextos de producción, bandas sonoras, entre otros. Esta práctica está directamente relacionada con las posibilidades que ofrece la masividad de internet, lo cual facilita el acceso a información de diversa índole.

El punto de partida para comenzar a investigar ocurre luego de ver alguna película “de culto” o aquellas consideradas clásicas del cine estadounidense:

“Primero me puse a ver estas películas como que todos tenían que ver... Me puse a ver Tarantino, Steven Spielberg, El resplandor, Odisea en el Espacio, esas películas que todos hemos visto” (Víctor, 19 años). De esta forma, se activa una primera práctica de investigación -quizá la más común de todas- que es la búsqueda de listados con las mejores películas catalogadas de la historia y donde se suelen repetir los mismos títulos y directores, como queda plasmado en la siguiente cita:

Después hice lo que yo creo que todo el mundo hace, me metí a Google y busqué las mejores películas de la historia en IMDB… que eran todas listas que repetían siempre las mismas películas: las películas de Tarantino, de Nolan, Fight Club y así…” (Raúl, 21 años).

A partir de ahí, los jóvenes amplían su búsqueda —y, con ello, sus gustos cinematográficos— o bien profundizan en aquellos elementos que les resultan más interesantes:

“Cuando empecé a ver películas por directores y como a investigar por internet, ahí yo creo que me dejé llevar más por el cine. Yo creo que eso fue como en tercero, llegando a cuarto medio. Me empecé a motivar más y empecé a ver hartas películas” (Luis, 22 años).

Esto permite reafirmar la idea de que el gusto, antes que todo, es un entrenamiento (Hennion, 2010), el cual se va puliendo con la práctica. Además, se observa que gran parte de los jóvenes no pasa por procesos de formación audiovisual formales (impartidos por alguna institución), sino que, por el contrario, se educan en primera instancia por sus propios medios. En ese sentido, resulta interesante destacar que el conocimiento del cine y del lenguaje audiovisual se produce por la agencia de los individuos; no surge de manera intencionada desde espacios formales (como la escuela) ni desde instancias extraescolares (como talleres o cursos destinados a adquirir conocimientos específicos en cine).

En gran medida, estos espectadores aprendieron sobre cine navegando por internet y viendo videos o tutoriales en YouTube, como se refleja en las siguientes declaraciones:

“La mayoría es de manera autodidacta y de YouTube... así como de youtubers que hablan de la historia del cine y cosas así. Y bueno, por mi papá” (Roque, 23 años).

“A veces por YouTube, por ejemplo. No sé, busco una reseña, porque también soy fanático de leer reseñas. Entonces busco reseñas sobre películas y a veces me salen análisis, y los veo y son muy buenos” (Roberto, 18 años).

Prácticas de creación: espectadores y prosumidores

En esta categoría se agrupan una serie de prácticas de creación relacionadas con el cine, tales como: edición de videos, redacción de guiones, creación de contenido audiovisual o producción de podcasts para hablar sobre cine, entre otras. Llama la atención el hecho de que estas prácticas son las menos frecuentes: sólo seis participantes de un total de quince declararon desarrollar actualmente alguna práctica creativa. Estas incluyen filmación de videos o cortometrajes, creación de música para cortos, edición de vídeos con efectos especiales, participación en podcast sobre cine y escritura de guiones, como se expresa a continuación:

“Aprendí sola a escribir guiones. Me bajé un programa y empecé a escribir guiones (…) He escrito tantos guiones que es como ya... soy guionista. He hecho algunos cortos y todo. Entonces siento que puedo llamarme a mí misma guionista” (Clara, 25 años).

En función de lo expuesto, se evidencia que las juventudes actuales desarrollan prácticas y estrategias de autoformación en cine y audiovisual, las cuales pueden darse en paralelo a procesos formales. En este sentido, podríamos afirmar que el acceso a internet ha funcionado, en este caso, como un dispositivo democratizador, ya que les permite educarse e ir “puliendo” la práctica de ver, analizar y disfrutar del llamado séptimo arte.

Territorio y prácticas culturales situadas

Para abordar este apartado, debemos partir de un elemento central que constituye la ciudad neoliberal en la actualidad. Gayo, Méndez, Radakovich y Wortman (2021) plantean lo siguiente:

La ciudad neoliberal tendería a reforzar espacios de exclusión, donde sólo algunos son capaces de disfrutar y participar culturalmente de un rango amplio de oferta, mientras que muchos otros se encuentran fijos en su lugar de residencia, y los escasos desplazamientos que hacen se orientan a sus prácticas laborales, no de ocio (19).

Esto se puede observar en la ciudad de Santiago, en cuanto a la oferta de cine y las posibilidades de disfrutar de las artes audiovisuales. Durante los últimos años se ha producido un aumento de salas de cine independiente6 en el centro de Santiago, lo que ha modificado paulatinamente las lógicas, pautas de consumo y circulación audiovisual. Espacios como Cine Arte Normandie, Cine Arte Alameda, Cineteca Nacional, Cine El Biógrafo, Sala Radicales (que abrió en 2013, pero cerró en 2017 por falta de recursos) y las más recientes, Sala K y el Centro de Cine y Creación (CCC), han configurado un circuito alternativo de programación que se distancia del cine mainstream. Además, debemos considerar el impulso que han tenido los espacios universitarios, como la Sala Sazié de la Universidad de Chile y, a unos pocos metros de distancia, la sala de cine de la Universidad Católica, ambas emplazadas en la Alameda, arteria principal de la capital.

Esta concentración de salas en el centro de la ciudad refuerza espacios de exclusión y reproduce fronteras simbólicas entre el “centro” y la “periferia”, lo cual genera un desarrollo del ecosistema cultural diferenciado y dependiente según la comuna o el barrio. Por lo mismo, la dimensión territorial7 emergió como un factor determinante en las prácticas culturales estudiadas. Los participantes relataron cómo la falta de infraestructura cultural en Puente Alto los llevó a buscar circuitos alternativos para el consumo audiovisual fuera de la comuna.

Así, la percepción que tienen los jóvenes espectadores de Puente Alto en relación con el cine es, en su mayoría, negativa, aludiendo principalmente a la escasa variedad en la programación cinematográfica, como sostiene una de ellas: “Hay poca variedad, solo ponen las películas más famosas del momento, o las que tiene chances de vender más" (Rosa, 17 años). Aquí el problema radica no en la falta de cines sino más bien la falta de diversidad o variedad en la programación y oferta, también en las distancias físicas que existen con salas de cine alternativas, que en tiempo y espacio se traducen mínimo en una hora cronológica de movilización, desde el centro a la periferia y viceversa.

Si bien el consumo audiovisual no se limita a la asistencia al cine —menos aún en el contexto actual, en el que se puede ver cine desde casa—, la presencia o ausencia de espacios para la exhibición incide en las prácticas de consumo audiovisual que pueden desarrollar los jóvenes. Para romper este círculo, quienes se interesan por el cine alternativo deben desplazarse a otros sectores de la capital, principalmente al centro de Santiago.

“A veces decía ‘hoy quiero ver esta película’, pero solamente está en el cine que queda lejos, en el barrio alto siempre, hay que decirlo. Siempre están allá las películas no tan Marvel o tan Hollywood. Siempre están en otro lado, lejos. Y cuando yo era chica no podía viajar sola, po’. Aparte, mi mundo era Puente Alto, entonces ¿qué iba a andar haciendo allá en Providencia? Entonces el cine pa’ mí era lo que veía acá, en términos de ir al cine. Era lo que había nomás” (Clara, 25 años).

Lo anterior difiere de aquellas comunas más cercanas al centro, que tienen mayor accesibilidad y diversidad en la oferta cinematográfica (o, al menos, más posibilidades para ello). Sin embargo, la asistencia a salas de cine alternativas no se explica solo por un tema de acceso o cercanía, sino que depende de distintos factores. Antes que nada, debe existir un interés por películas que vayan más allá del cine hollywoodense o comercial. De todas formas, es importante señalar que asistir a este tipo de salas no constituye una práctica generalizada entre estos espectadores. No debe homologarse el gusto por el cine alternativo con la asistencia a salas de cine arte, como se expresa a continuación:

La verdad es que, de ir a la sala de cine, siempre iba al cine convencional. He ido a ver hartas películas, pero siempre convencional. Nunca he sido mucho de frecuentar cine arte o estas salas de cine más independientes. (Roque, 22 años)

A partir de las entrevistas, también se pudo establecer que la asistencia al cine dentro de la comuna es generalizada, y la principal razón es la cercanía física con las salas comerciales. Por otro lado, como señalan algunos entrevistados, comenzar a frecuentar el centro de Santiago es un factor gravitante para conocer las salas alternativas de cine. Por ende, estudiar en una universidad fuera de la comuna también facilita el acceso a cines alternativos, o simplemente abre nuevos espacios para la exploración de las juventudes, espacios que —por distintos motivos— no encuentran o no reconocen en la comuna donde habitan.

Lo anterior reafirma la idea que plantean Jirón y Mansilla, quienes sostienen que:

la vida urbana contemporánea se encuentra cada vez más influenciada por la movilidad, sea esta física, virtual o imaginada. Del mismo modo, la no movilidad, o la movilidad restringida, puede ser uno de los aspectos que más certeramente reflejan las desigualdades que se viven en nuestras ciudades. (Jirón y Mansilla, 2014, p. 12)

Esto se puede observar tanto en las posibilidades que tienen algunos espectadores de salir del territorio y acceder a otros servicios u ofertas cinematográficas, como en aquellos que están, de alguna forma, más “fijos” o anclados al lugar donde habitan por distintos motivos, ya sean familiares, educacionales o de otra índole. De esta manera, quienes están cursando estudios superiores, en general, combinan la salida al cine entre salas comerciales y alternativas, o bien asisten con mayor regularidad a estas últimas. Pero dicha práctica varía según el espectador. Lo más común es que se frecuenten tanto salas comerciales como alternativas, según el interés personal y el grupo de pares o amistades.

De esta manera, los participantes evidenciaron cómo las desigualdades económicas limitan el acceso a espacios culturales, los cuales están concentrados en el centro de la ciudad. No obstante, también destacaron estrategias de adaptación, como el uso de plataformas digitales o la creación y participación en comunidades virtuales para compartir sus gustos e intereses cinematográficos.

Impacto de la tecnología en las prácticas culturales

En general, es común el uso de distintos recursos tecnológicos para el visionado de películas. Las juventudes, hoy en día, pasan de un formato a otro sin mayor dificultad, motivo por el cual, a primera vista, esta no parece ser una dimensión muy relevante. Pero si distinguimos entre plataformas “antiguas” de visionado (como el DVD, el VHS y la televisión) y plataformas “nuevas” (el computador, fundamentalmente, asociado a la descarga de películas, el acceso a páginas web o a servicios de streaming), se evidencia que estas últimas han desplazado completamente a las primeras, convirtiéndolas en objetos de valor sentimental, nostálgico o incluso en reliquias para algunos.

En el caso de nuestra muestra, la plataforma de streaming más popular y utilizada es Netflix; en menor medida, Max y Amazon, junto con Disney+ y Star+ (actualmente fusionadas). No es de extrañar que el streaming haya desplazado el uso de plataformas antiguas como los DVD o la televisión por cable, básicamente porque permite elegir el contenido que desean ver los y las usuarias a partir de un catálogo previamente establecido.

En segundo lugar, se encuentra la descarga de películas mediante servicios digitales como Torrent, el cual sigue siendo utilizado. Si bien no se trata de una práctica extendida a todos, se repite en varios casos:

“Aprendí a descargarlas también. Igual es importante eso… como empecé a ver por estudio, decía ‘esta me tinca’, la buscaba por Torrent y la descargaba” (Luis, 22 años).

Quienes no descargan películas por internet lo hacen por distintos motivos, aunque fundamentalmente por desconocimiento y temor a que algún virus pueda afectar sus computadores, riesgo que se incrementa si estos son de uso compartido con otros miembros de la familia. A partir de esto, se pueden inferir dos cosas: por un lado, que la búsqueda y descarga de películas en línea requiere ciertas habilidades computacionales, lo que algunos autores han definido como capital tecnocultural o audiovisual-tecnológico, entendido como un “tipo de capital cultural que existe en las actitudes y disposiciones de los individuos hacia la tecnología y en las competencias, conocimiento y habilidades existentes, invirtiendo tiempo y esfuerzo” (Gayo et al., 2011, p. 43); y, por otro, que es importante contar con un computador de uso personal, lo cual no siempre ocurre:

Ahora tengo este computador que lo ocupo yo en general, aunque igual de repente lo ocupan mis papás. Pero en ese entonces, nada similar a un computador individual; si te echabai’ el computador, jodiste a toda la familia. Entonces, yo ni siquiera jugaba en internet. (Raúl, 21 años)

Además, la práctica de descargar películas por internet se desarrolla solo “en la medida de lo posible”, o más bien, de lo necesario. En algunos casos, el contexto adverso también desencadena nuevos conocimientos y prácticas. Es entonces cuando ocurre lo que plantea Lahire, al señalar que “las capacidades o competencias solo son potencialmente movilizables y solo son realmente movilizadas por los actores cuando las situaciones lo exigen” (Lahire, 2017, p. 5).

El uso de redes sociales y aplicaciones es uno de los rasgos más distintivos de esta generación, hoy en día convertidas en un espacio más de socialización, aunque virtual. Como establece Radakovich (2015, p. 101), “internet puede considerarse una fuente de información, un medio de comunicación o un espacio para la cultura”. De esta manera, las redes sociales son parte constitutiva de las prácticas culturales juveniles, incentivando también la creación e intercambio de contenidos.

Sobre este aspecto, un hallazgo interesante fue la mención de la aplicación Letterboxd. Esta red social del cine constituye un espacio virtual en el cual los espectadores registran sus opiniones cinematográficas, gustos, películas vistas o pendientes, rankings, listados, comentarios, reseñas y muchas otras funcionalidades, como se puede observar en la siguiente cita:

Uno pone las películas que ha visto. A mí me sirve para llevar una bitácora. Uno las puede ordenar, de repente, por las fechas en las que las ha visto, desde la más antigua a las nuevas, y viceversa... yo la ocupo solamente como diario. Pero tiene varias funciones. De repente, la gente pone críticas bien detalladas. Yo nunca hago eso (Raúl, 23 años).

Finalmente, también se pudo constatar, a partir del testimonio de estos participantes, que gracias a la masificación del streaming desde 2010 en adelante, hubo un cambio significativo en las posibilidades de los espectadores para buscar y acceder a contenidos de interés personal, especialmente en los sectores socioeconómicos medio y bajo, como se indica a continuación:

Ahora que tenemos Netflix y todos esos servicios que no teníamos, podemos ver más géneros de cine, o ver quizá un documental de repente, cosas de ese estilo. Porque antes el cine no daba esa clase de películas o series. (Carlos, 19 años)

La revisión y el análisis inductivo de las entrevistas realizadas permitieron identificar tres categorías de prácticas audiovisuales: las de visionado, investigación y creación. En este caso particular, las prácticas de investigación —búsqueda de información, creación de listados, profundización sobre algunos tópicos generales, entre otras— fueron el hallazgo más relevante para efectos de este estudio, ya que demuestran que el conocimiento y la aproximación al lenguaje audiovisual se desarrollan a partir de la agencia de los sujetos.

Por otra parte, podemos concluir que las prácticas cinematográficas de visionado también son contextuales; es decir, dependen en gran medida de factores externos y no necesariamente del mero deseo de ver películas. Como ejemplos de ello aparecen los deberes escolares, ciertos roles domésticos que deben cumplir, el rango etario, la disponibilidad económica para asistir al cine o pagar servicios de streaming, entre otros aspectos. En este caso, la muestra se compone de un grupo juvenil de clase media y media baja, que mencionó en diversas ocasiones la barrera económica como un factor determinante a la hora de decidir entre ir al cine o quedarse viendo una película en casa.

En ese sentido, podemos concluir que la participación cultural en Chile sigue estando fuertemente determinada por las condiciones sociales y económicas de las y los sujetos.

Los resultados también indican que estos jóvenes tienen múltiples preferencias e intereses, utilizan distintos formatos y se mueven dentro y fuera de la comuna en búsqueda del contenido que (de)gustan. Participan activamente como espectadores críticos de lo que ven y se cuestionan por la programación que no llega a las salas periféricas. Por tanto, lejos de ser receptores o consumidores pasivos, de ver solo un tipo de género cinematográfico o de preferir el consumo doméstico antes que la salida al cine, son productores de su propia trayectoria como espectadores de cine.

Más relevante aún es que las distintas prácticas culturales cinematográficas se realizan fundamentalmente mediante procesos —prácticas y estrategias— autogestionados, muy relacionados con el uso de internet y sus posibilidades de acceso tanto a información (conocimiento) sobre el séptimo arte como a las obras en sí (es decir, las películas) pudiendo especializar su gusto mediante la búsqueda y descarga de películas o también diversificarlo, gracias a los servicios de video por demanda (streaming) masificados durante los últimos años. En definitiva, es posible profundizar el gusto por el cine y las artes audiovisuales en general a través de estrategias que combinen las distintas prácticas de visionado y asistencia al cine mencionadas a lo largo de la investigación.

De esta manera, el análisis de las prácticas culturales de las juventudes revela una tensión constante entre las desigualdades estructurales y la capacidad de agencia de los jóvenes para transformarlas. En contextos marcados por barreras de clase, género y territorio, las juventudes emergen como agentes clave en la resignificación de los patrones culturales, utilizando tanto herramientas tradicionales como digitales para crear nuevas formas de expresión y participación. Esto reafirma lo que plantean Zarzuri y Ganter, quienes sostienen:

La estructura, si bien juega un papel importante, no supone una camisa de fuerza para la construcción de formas de sociabilidad y de construcción de identidades por parte de los jóvenes. Serán formas provisorias, débiles, pero conforman un entramado que permite el sostén en situaciones de precariedad material y de sentido. (Zarzuri y Ganter, 2018, p. 69)

Finalmente, estos hallazgos subrayan la necesidad de diseñar e implementar políticas culturales inclusivas que consideren las particularidades de las juventudes y sus contextos. Solo así se podrá garantizar un acceso equitativo a la cultura y promover la diversidad en la producción cultural, fortaleciendo a las juventudes como protagonistas del cambio social. Además, tal como propone Wortman (2021), se vuelve necesario pensar el cine en el marco de una ciudadanía cultural que promueva la democratización del capital cultural.

Bourdieu, Pierre (1979). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.

Bourdieu, Pierre (1990). La juventud no es más que una palabra. En P, Bourdieu Sociología y cultura (pp. 163-173). México: Grijalbo/CONACULTA,

Bourdieu, Pierre (1995). Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama.

Bourdieu, Pierre (1999). Efectos de lugar forma. En P, Bourdieu La miseria del mundo. (pp. 119-124). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Campos, Luis (2015). Análisis del consumo cultural en clave territorial. Algunas pistas otorgadas por la ENPCC 2009. Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales (5), 15-27.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2015). Prácticas de consumo, participación y valoración de la cultura en Chile: etnografía de análisis de casos.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2017). Encuesta Nacional de Participación Cultural.

Facuse, Marisol (2010). Sociología del arte y América Latina: Notas para un encuentro posible. Revista Universum, 25(1), 74 -82.

Facuse, Marisol y Tham, Maximiliano (2022). Los públicos de las escenas musicales migrantes: contribuciones para una sociología de la recepción. Papers, 107(1), 89-119.

García-Canclini, Néstor (1990). Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Editorial Grijalbo.

García-Canclini, Néstor (2007). Lectores, espectadores y cibernautas. Barcelona: Editorial Gedisa.

García-Canclini, Néstor (2006). El consumo cultural: una propuesta teórica. En G, Sunkel (coord.), El consumo cultural en América Latina. (pp. 72-95). Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Gayo, Modesto; María Luisa Méndez; Rosario Radakovich, y Ana Wortman (2021). El nuevo régimen de las prácticas culturales. Espacio, desigualdad y nostalgia en las metrópolis del Cono Sur contemporáneo. Santiago: Instituto de Estudios Urbanos, UC y RIL Editores.

Heinich, Nathalie (2003). La sociología del arte. Madrid: Editorial Nueva Visión.

Hennion, Antoine (2010). Gustos musicales: de una sociología de la mediación a una pragmática del gusto. Comunicar, 34(17), 25-33.

Jirón, Paula, y Pablo Mansilla (2014). Las consecuencias del urbanismo fragmentador en la vida cotidiana de habitantes de la ciudad de Santiago de Chile. Revista Eure. 40(121), 5-28.

Lahire, Bernard (2004). El hombre plural: Los resortes de la acción. Barcelona: Ediciones Bellaterra.

Lahire, Bernard (2007). Infancia y adolescencia: de los tiempos de socialización sometidos a constricciones múltiples. Revista de Antropología Social, 16, 21-37.

Lahire, Bernard (2017). Mundo plural: ¿por qué los individuos hacen lo que hacen? Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, 7(2).

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2020). Análisis del cine en Chile y sus audiencias 2019. Valparaíso: Chile.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2021). Análisis del cine en Chile y sus audiencias 2020. Valparaíso: Chile.

Peters, Tomás (2023). La incesante brecha. Políticas culturales y desigualdad en Chile. Santiago: Observatorio Políticas Culturales.

PNUD (2018). Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Documento electrónico, disponible en: https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/desiguales-origenes-cambios-y-desafios-de-la-brecha-social-en-chile

Radakovich, Rosario (2015). Consumo cinematográfico en Uruguay. Sobre gustos y valoración social del cine nacional. Versión. Estudios de Comunicación y Política, 36, 100-112.

Roberti, Eugenia (2017). Perspectivas sociológicas en el abordaje de las trayectorias: un análisis sobre los usos, significados y potencialidades de una aproximación controversial. Sociologías, 19(45), 300-335.

Rosas Mantecón, Ana (2009). ¿Qué es el público? Revista Poiésis, 14, 175-215.

Rosas Mantecón, Ana (2018). Ir al cine. Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas. México: Editorial Gedisa.

Salinas, Claudio, y Hans Stange (2009). Hacia una elucidación del campo de estudios sobre cine en Chile. AISTHESIS, 46, 270-283.

Wortman, Ana (2021). Identidades sociales y consumos culturales: el consumo de cine en la Argentina. Intersecciones en Comunicación, 1(2).

Zarzuri, Raúl, y Rodrigo Ganter (2018). Giro cultural y estudios de juventud en el Chile contemporáneo: crisis de hegemonía, mediaciones y desafíos de una propuesta. Ultima década, 26(50), 61-88.

1. Universidad de Santiago de Chile. Correo: rocio.guajardo@usach.cl. ORCID: https://orcid.org/0009-0009-1092-5609.

2. Este artículo sintetiza parte de los resultados obtenidos en la investigación de tesis para optar al título de Magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Modernización, impartido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

3. Chile se encuentra dividido en 17 regiones de norte a sur, donde existen subdivisiones territoriales menores denominadas comunas. Esta es la unidad política-administrativa más pequeña en el país, donde se concentra y administra el poder local.

4. Natalie Heinich (2003) define dos dimensiones que interesan a la sociología del arte, la dimensión interna de la obra artística y la dimensión externa.

5. “Conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se subordinan a la dimensión simbólica” (García-Canclini, 2006, p. 89)

6. Consideramos “cines independientes” aquellas salas de cine que no son parte de una multinacional y/o que no se emplazan al interior de grandes centros comerciales.

7. La dimensión territorial de las prácticas culturales hace referencia a los “modos de ocupación, demarcación y significación del espacio que despliegan los individuos y que se traduce en una visión de sus barrios, de su posición en la ciudad y de la accesibilidad que tienen a servicios” (Campos, 2015:17). En este caso, hablamos de bienes y servicios ligados al campo audiovisual: salas de cine, espacios no convencionales de exhibición, cartelera, programación, etc.