¿Ilustrados, literarios o artísticos?

Poesía ilustrada, arte y materialidad en los suplementos de tres diarios (1925-1928)

María de los Ángeles Mascioto

CONICET – Universidad Nacional de La Plata.

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. La Plata, Argentina

https://orcid.org/0000-0003-3766-9974

Mascioto, María de los Ángeles (2024). ¿Ilustrados, literarios o artísticos? Poesía ilustrada, arte y materialidad en los suplementos de tres diarios (1925-1928). TAREA, 11(11), 12-35.

Resumen

Entre 1925 y fines de 1927, La Nación, La Prensa y Crítica, tres de los principales diarios que circularon en la ciudad de Buenos Aires, ofrecieron de manera simultánea suplementos que se publicaron semanalmente de manera gratuita junto con la compra del periódico y que fueron soporte editorial de un contenido cultural e ilustrado coleccionable. Las estrechas relaciones entre literatura e ilustración, literatura y artes nos hace pensar si estos suplementos pueden ser llamados “suplementos literarios” sin más, “suplementos ilustrados” o “suplementos artísticos”, aspecto que se problematizará en el presente artículo. En primer lugar, se destaca y es evidente en esta época el predominio de lo visual y de la imagen en los tres coleccionables. En segundo lugar, dos aspectos novedosos y relevantes del período 1925-1928 dejan en evidencia relaciones entre el periódico Martín Fierro y los tres suplementos: la presencia de crítica artística y la visualidad que adquiere la poesía.

Palabras clave: literatura argentina; suplementos literarios; materialidad de la prensa; crítica de arte

Illustrated, literary or artistic? Illustrated poetry, art and materiality in the supplements of three newspapers (1925-1928)

Abstract

Between 1925 and the end of 1927, La Nación, La Prensa and Crítica, three of the main newspapers that circulated in the city of Buenos Aires, simultaneously offered supplements that were published weekly for free along with the purchase of the newspaper and that were editorial support of collectible cultural and illustrated content. The close relationships between literature and illustration, literature and arts make us think if these supplements can be called “literary supplements” without further ado, “illustrated supplements” or “artistic supplements”, an aspect that will be problematized in this article. Firstly, the predominance of the visual and the image in the three collectibles stands out and is evident at this time. Secondly, two novel and relevant aspects of the period 1925-1928 reveal relationships between the Martín Fierro newspaper and the three supplements: the presence of artistic criticism and the visuality that poetry acquires.

Keywords: Argentine literature; literary supplements; materiality of the press; art criticism

Fecha de recepción: 01/07/2024

Fecha de aceptación: 24/08/2024

Desde fines del siglo XIX, pero fundamentalmente a comienzos del siglo XX, el desarrollo de la prensa moderna tuvo un rol primordial en la profesionalización de los escritores y en el aumento de la lectura en toda Latinoamérica (Rama, 1983). Por otra parte, los adelantos técnicos que se dieron en este período habilitaron nuevos vínculos entre texto, imagen y materialidad.1 Se dio una nueva organización del espacio textual, inducida por la puesta en página del periódico que, como señala Alain Vaillant, habilitó al cambio de una lectura horizontal y unidimensional propia del libro a nuevos tipos de percepción de los textos: “la multiplication des colonnes dans la page du journal, soulignées par les blancs s’intercalant entre les colonnes, en fait un espace bidimensionnel, prêt à tous les types d’organisation et d’aménagement, dans les limites imposées par la technique typographique” (Vaillant, 2021, p. 867). En ese espacio y en el acto de la puesta en página puede observarse la materialidad de la cultura impresa que, durante la primera mitad del siglo XX, evidenció una convivencia en el medio gráfico de “textos, fotografías, ilustraciones, recortes, carteles, espacios en blanco, recetarios, listas, grafías y tipografías” (Viu, 2019, p. 10) que habrían habilitado “nuevas formas de percepción que en gran medida fueron capaces de incorporar lenguajes, imaginarios y materialidades anteriores a partir de protocolos de exhibición y clasificación nuevos” (2019, p. 10). Es precisamente esa visualidad de las publicaciones periódicas, y, entre ellas, de los suplementos literarios, la que a comienzos del siglo XX deja ver una disposición conjunta de lo visible y lo legible que los hace funcionar como dispositivos de exposición (Rogers, 2019).

Es también a comienzos del siglo XX y en el espacio de las publicaciones periódicas de amplio alcance en el que se da la edición ilustrada como una “forma de expresión mixta que asocia texto e imagen sobre un soporte común” (Szir, 2009, p. 114). Esto habilitó, por un lado, la intervención de múltiples agentes en las distintas etapas de producción textual: además del escritor, se evidenciaba una intervención del ilustrador y del diseñador de página y, asimismo, una interpretación que, por la llegada y el alcance de la prensa, podía ser plural y colectiva (Mascioto, 2020). Estos nuevos intermediarios podían pensarse como “primeros lectores de un texto al que le daban forma visual, otras veces de un mensaje crítico, político o social al que comunicaban a través de una imagen satírica”, como observa Szir en el caso de los ilustradores (2014, p. 113). Desde el punto de vista teórico, pueden pensarse estas relaciones a partir del concepto de “iconotextualidad”, como una noción paralela a la de “intertextualidad” que permitiría: “establecer vínculos iconotextuales con otros textos, libros o imágenes, diferenciando entre relaciones con ‘textos’ del propio autor (o grupo de autores) y textos producidos por otros autores” (Ette, 1995, pp. 24-25).

Entre 1925 y fines de 1927 al menos tres de los principales diarios que circularon en la ciudad de Buenos Aires ofrecieron de manera simultánea materiales adicionales que se publicaron semanalmente de manera gratuita junto con la compra del periódico y que ofrecían al público lector un contenido cultural e ilustrado coleccionable. Sus antecedentes habían sido el antiguo suplemento ilustrado de La Nación, que había circulado los jueves entre 1902 y 1909 y posteriormente de manera esporádica (Mascioto, 2023), y el suplemento dominical que el mismo diario había puesto en circulación entre 1920 y 1921. La propuesta del suplemento dominical se vincula con la intención de replicar el éxito de los suplementos semanales extranjeros, tal como se ha señalado en La Nación: “Al anticipar esta innovación lo hicimos recordando que en las naciones más adelantadas el periodismo dominical es una necesidad de la vida moderna.” (1945, p. 94). Esta mirada en el extranjero se vincula con una buena situación política y económica que atravesaba Argentina en la década de 1920 y que permitió a los periódicos comenzar a practicar la publicación de suplementos especiales dedicados a acontecimientos importantes como “un plus lujoso que demostrara la potencia económica del país” (Mangone, 2006, p. 78). De manera más general, el surgimiento de estos materiales semanales se puede identificar con la departamentalización que comenzaban a tener los diarios en “secciones fijas con unidad temática y continuidad temporal” (Rivera, 1995, p. 92). El desarrollo de este tipo de publicación periódica que son los suplementos, como observa Jorge B. Rivera, “correrá en paralelo con los avances de la tecnología de edición (fotograbado, rotativas, rotograbado, huecograbado, color, etcétera)” (1995, p. 92).

1925, el año de salida de los suplementos de La Nación (1925-1929)2 y La Prensa,3 tuvo la particularidad de ser también el momento de auge del periódico Martín Fierro, principal órgano difusor de la vanguardia estética local y que venía publicándose desde hacía un año. Como señala Gutiérrez Viñuales, el director del suplemento de La Nación, Alfonso de Laferrere, habría incorporado novedades que permitirían poner a esta publicación en diálogo con la revista vanguardista dirigida por Évar Méndez en Buenos Aires. Especialmente en lo que refiere a la gráfica, habría incorporado: “algunas ilustraciones de avanzada de tinte similar a las aparecidas coetáneamente en la revista Martín Fierro” (Gutiérrez Viñuales, 2014, p. 124).4 Asimismo, como se verá, tenía como antecedente la articulación entre texto e imagen que conformó el programa gráfico5 de revistas ilustradas como Caras y Caretas. Al año siguiente, a fines de 1926, el diario vespertino Crítica sacó todos los lunes su magazine (1926-1927), que también entró en diálogo con el periódico vanguardista y en competencia con los suplementos de los otros dos grandes diarios. Antes del surgimiento de esta publicación periódica ya desde 1925 Crítica había integrado en su redacción periodística a varios escritores martinfierristas (Saítta, 2013).6

Dos rasgos relevantes que compartieron estas tres publicaciones semanales fueron, en primer lugar, el evidente desarrollo de una visualidad que tenía que ver con adelantos técnicos y materiales de la prensa en ese momento pero que además generaba una relación entre texto, imagen y visualidad nueva para la literatura publicada en los diarios; y, en segundo lugar, la promoción de notas sobre el arte local así como la presencia de textos literarios junto con textos de crítica artística, novedad que acercó a estos suplementos al contemporáneo periódico Martín Fierro como un competidor por el público.7 Las estrechas relaciones entre literatura e ilustración, literatura y artes nos hace pensar si estos suplementos pueden ser llamados “suplementos literarios” sin más, “suplementos ilustrados” o “suplementos artísticos”.

La cuestión del nombre y la materialidad

Si bien podemos considerarlos suplementos, por su carácter coleccionable y anexo al diario, en principio ninguno de estos materiales se autodenominó como tal. En el caso de La Prensa, se trata de la segunda sección de la edición ilustrada y así se publicitaba en el diario: la novedad, aún en 1925, continuaba siendo la ilustración. De hecho, esta tomaba cuerpo en la portada del diario del sábado, donde se promocionaba la edición del domingo con imágenes que reproducían precisamente las tapas de las dos secciones ilustradas: la sección literaria y la de fotografías en huecograbado. Es decir, ya desde el día anterior a su salida, la expectativa generada por el diario era el iconotexto que se ofrecería al lector al día siguiente.

En cuanto a La Nación, se trataba también de la tercera de cinco secciones de la edición ilustrada del domingo; en este caso la novedad era el título que desde 1925 fue “Letras - Artes”. Esta denominación justamente ponía en relación no solo a la literatura con la ilustración sino también con el campo más amplio de la producción artística, aspecto que se manifestaría en la inclusión de numerosas notas sobre las Bellas Artes. El día anterior a su salida se promocionaba como una “sección literaria” aunque destacaba la presencia de los ilustradores que contribuirían en ella. Al igual que el suplemento de La Prensa, la portada en general solía incluir un texto ilustrado ya fuera por un dibujo si se trataba de un texto literario o por una fotografía si se trataba de una crítica de arte.

En el caso de Crítica Magazine, el diario de Natalio Botana no ofrecía una sección, sino que esta revista era publicada los lunes en formato tabloide. Introducía un tipo de material que, si bien era nuevo para el diario, podemos considerarlo antiguo en relación con el desarrollo de las revistas ilustradas misceláneas de Argentina, que habían tenido su auge durante el primer decenio del siglo XX, con Caras y Caretas a la cabeza. La nueva revista de Crítica comenzó a salir el 15 de noviembre de 1926; el sábado anterior el diario promocionaba esta publicación como un suplemento “profusamente ilustrado”. Asimismo, al igual que en La Nación y La Prensa el anuncio incluía los nombres de los ilustradores que participarían del número (Mascioto, 2019, p. 44).

Crítica se destacó por ser desde sus inicios innovador con respecto al uso de la imagen y al trabajo con la visualidad de la página. En este sentido, puede decirse que la presencia de ilustraciones y elementos visuales en su magazine no representaba una novedad con respecto a la propuesta visual total del cuerpo central del periódico. La novedad técnica llegaría varios años más tarde, en 1931, cuando el Magazine Multicolor inauguró precisamente una rotativa completamente novedosa para la época y que permitía imprimir todas las páginas a color (Mascioto, 2019). Crítica Magazine, por lo tanto, no era un suplemento literario sino una publicación ilustrada que se asemejaba más al magazine de La Nación de 1902 que a otras revistas posteriores como La Nación Magazine de 1929, el Magazine Multicolor (1931-1932) y la Revista Multicolor de los Sábados (1933-1934).

En esta época se destaca y es evidente el predominio de lo visual y de la imagen en los tres coleccionables. Un rasgo que comparten, además, es la presencia de ilustradores locales, ya para la época reconocidos, y cuyas firmas, a diferencia del suplemento de 1902, se hacían presentes en la mayoría de los dibujos que acompañaron los textos. Bonomi, Rafael de Lamo, Soria, Lino Palacio –contemporáneamente ilustrador del periódico Martín Fierro–, y Miguel Petrone fueron los principales ilustradores del suplemento de La Prensa; Hohmann, Alejandro Sirio, Fabiano, Delucchi, Juan Carlos Huergo, Sergio Toffano fueron los de La Nación; Bravo, Rechain, Rojas, Arteche, Erbeto Carboni los de Crítica. La presencia de ilustradores ya profesionalizados replicaba una práctica que venía desarrollándose en las publicaciones periódicas de alcance masivo desde comienzos del siglo XX y que daba valor a las imágenes publicadas: “la firma del ilustrador se encuentra siempre presente [en Caras y Caretas] como señal de autenticidad, de originalidad, en términos de exhibir el esfuerzo de producción” (Szir, 2009, p. 127) que se distanciaba de la copia, plagio o reproducción de imágenes que hacían otras publicaciones. La profusión de dibujos y fotografías hacía que los iconotextos entraran en relación estrecha con la visualidad de la página completa y de los elementos como el encolumnado, las ornamentaciones, las tipografías de distintos estilos y tamaños.

Las secciones dominicales de los matutinos mencionados eran bastante similares en su visualidad y materialidad, aunque la de La Nación contaba con un menor tamaño y mayor cantidad de páginas que La Prensa –16 páginas de formato manuable (1945, p. 94), frente a las 8 de tamaño sábana de su competidor–. El magazine de los lunes de Crítica, en cambio, tenía un tamaño menor al de los otros dos suplementos dado su formato revista y, al igual que la sección de La Nación, contaba con 16 páginas, pero, a diferencia de esta, primaban los contenidos misceláneos sobre deportes, vida cotidiana, espectáculos, por sobre los literarios.

El contenido literario y el contenido artístico

Con respecto a la literatura, como señalamos anteriormente, en el anuncio del día previo a la salida de los suplementos de La Nación y La Prensa se informaba explícitamente el material literario que se ofrecería, junto con la nómina de ilustradores que lo acompañaría. Ambos suplementos fueron espacios donde se publicó literatura ilustrada y, además, textos de crítica y ensayos.8 En Critica Magazine, por su parte, no predominó el discurso literario sino la miscelánea de temas variados. Esta fue principalmente una revista ilustrada que poco a poco comenzó a incluir algunos relatos y poemas de autores locales. Se puede observar así que, además de la exhibición de la producción de los ilustradores, el anuncio que los diarios presentaban el día antes de la salida de los suplementos exhibió a los autores que publicarían número a número, de manera tal que los suplementos se convertían en lo que Rogers llama “vidrieras para poner a la luz nombres que se inscribirán en la vida pública y en la memoria cultural por un tiempo variable según la intensidad y frecuencia de su exposición en las revistas” (2019, p. 13).

En los tres suplementos hubo un contenido de crítica literaria mediante el que se promocionaron libros y eventos contemporáneos. El de La Nación presentó en principio dos columnas: “El libro de la semana” y “Correo literario”. La primera era muy breve y constaba de la reseña de uno o dos libros que había llegado a la redacción; la segunda se componía de noticias del panorama literario extranjero. A partir del 27 de diciembre de 1925 el diario creó una página de actualidades diferente a la que denominó “La vida literaria”, conformada por numerosas noticias breves sobre el mundo del libro. Crítica Magazine, por su parte, contó en el segundo número con la sección “Una semana de vida literaria”, que a partir de su tercer número pasó a denominarse “Actualidades del mundo literario”. En ella, como en el suplemento contemporáneo de La Nación, se publicaron novedades de las letras, además de uno o dos poemas y autobiografías de jóvenes autores contemporáneos (Mascioto, 2019). La presencia y promoción de escritores y de obras en “Actualidades del mundo literario” parecería poner a este suplemento en competencia con la sección dominical ilustrada de La Nación. El nombre de estas columnas reciclaba aquel que había titulado una antigua sección diaria publicada durante un breve lapso en el cuerpo de los diarios La Nación y La Prensa hacia finales del siglo XIX, tal como observa Sergio Pastormerlo:

A mediados de 1892, mientras comenzaba a proyectarse la fundación del Ateneo, los dos diarios más importantes de Buenos Aires empezaron a publicar secciones de noticias sobre la literatura argentina. La Prensa tituló su sección “Vida literaria” y La Nación eligió el título “Movimiento literario”. (2014, p. 21)

Además, estas secciones de crítica literaria dialogaban con el periódico Martín Fierro, principal competidor e interlocutor de esa época en el que también se publicaban misceláneas sobre la actualidad literaria. El tipo de crítica de los suplementos, incluso, no distaba mucho de la lectura tradicional sobre la que se tejía gran parte de las notas sobre libros en la revista de vanguardia ya mencionada (Porrúa, 2007, p. 130). Puede decirse que tanto esta como otras publicaciones de la vanguardia local contemporáneas, junto con los suplementos, fueron los espacios de circulación de los escritores y textos de la época y coadyuvaron a la consolidación de un público de revistas literarias y artísticas.9

En efecto, un aspecto relevante del período 1925-1928 fue la asidua circulación de escritores entre el periódico Martín Fierro y los tres suplementos. En “Letras – Artes” de La Nación, además de los poetas más consagrados como Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni o Juana de Ibarbourou colaboraron algunos de los jóvenes que paralelamente integraban la redacción de Martín Fierro, entre ellos Cayetano Córdova Iturburu, Roberto Ledesma, Horacio Rega Molina, Pablo Rojas Paz y González Carbalho. Numerosos textos de estos autores que allí aparecen son, efectivamente, poemas, género promocionado y practicado por los martinfierristas. Del mismo modo, en el suplemento literario de La Prensa colaboró de manera regular Jorge Luis Borges, miembro destacado de Martín Fierro. A su vez, en el periódico Martín Fierro participó Luis Franco, asiduo colaborador del suplemento de La Prensa. En Crítica Magazine, por su parte, Raúl González Tuñón y Pablo Rojas Paz desempeñaron la tarea de redactores y, además, en la página literaria se difundieron poemas de martinfierristas como Jorge Luis Borges, Sixto Pondal Ríos, Santiago Ganduglia, Nicolás Olivari, Carlos de la Púa, Ricardo Molinari, Horacio Rega Molina y Pedro Juan Vignale, además de algunas autobiografías (Nicolás Olivari, Enrique González Tuñón, Francisco Luis Bernárdez, Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón). Puede decirse que en el de La Prensa y, en menor medida, en el de Crítica, se observa lo mismo que Mangone encuentra en el suplemento de La Nación: “inusuales cifras de relatos y poemas, tanto de escritores consagrados como de inéditos” (2006, p. 89).

Otro aspecto novedoso que particularizó a los suplementos de 1925 con respecto a los publicados anteriormente y a sus sucesores fue la evidente presencia de la crítica de arte en sus páginas. Esta los colocaba, además, en competencia con el periódico Martín Fierro, cuyo subtítulo lo definía como “Periódico de arte y crítica libres” y en cuyas notas de tapa se podía evidenciar la presencia de “fotografías de obras escultóricas, de pinturas o bien dibujos, de color incluso en las últimas salidas” (Traversa, 2009, p. 151), además de una profusa presencia de notas sobre arte, con la firma de críticos como Alberto Prebisch, Sandro Volta, entre otros. Si Martín Fierro tomó el predominio de la fotografía de la prensa, los diarios recogían el interés por la nota artística de la revista de vanguardia y lo replicaban en sus suplementos. Así, cada uno de ellos contó con algún artículo sobre pinturas reconocidas, artistas, exposiciones, esculturas, monumentos, acompañados generalmente por dos o tres fotografías de las obras o algún retrato de su creador.

Semana a semana cada uno de los suplementos publicaba al menos una nota sobre arte.10 En Crítica, aparecieron las notas de Emilio Petorutti durante 1927 en las que, de acuerdo con Baur y Lorenzo Alcalá se promocionaba a los artistas que el pintor platense había conocido “durante su primera larga estadía en Europa” y que poco tenían que ver con “aquellos promovidos por la prensa literaria de la vanguardia argentina” (2010, p. 100). No obstante, la presencia de Pettoruti como crítico de arte, aunque su firma no fuera explícita en todos los artículos que publicó en el Magazine de Crítica, deja ver una estrecha relación con la vanguardia local, en tanto y en cuanto, como ha señalado Diana Weschler, el regreso de este artista a la Argentina en 1924, “sumado a la plataforma que le diera el grupo Martín Fierro, así como la presencia de información sobre los procesos vanguardistas europeos y algunas experiencias más moderadas […] en Buenos Aires, confirman el subrayado que se ha hecho este año” (2014, p. 11).

La Nación contó también en su suplemento de 1925-1929 con colaboradores extranjeros como el francés Camille Mauclair y críticos locales como José León Pagano y Julio E. Payró. Ya desde los títulos, muchas de las notas del suplemento destacaron la actualidad del arte local y extranjero; así, por ejemplo, en “El arte argentino en España” (12 de julio de 1925), Pagano reseñaba la recepción de José Fioravati en el país ibérico que se estaba dando en ese momento, en “Un pintor moderno. Roberto Girón” (9 de agosto de 1925), Julio E. Payró presentaba las principales obras que estaba realizando Girón, al igual que hacía René Jean cuando en la nota “Un escultor contemporáneo: Mateo Hernández” (16 de agosto de 1925) daba a conocer la obra de otro artista español reconocido en la época. También la crítica de arte se detenía en las novedades técnicas, tal como se observa en “Notas sobre la xilografía moderna” (29 de agosto de 1926) de Julio E. Payró. Asimismo, cobraban relevancia las exposiciones locales y extranjeras que se estaban llevando a cabo, como se observa en la nota “La exposición internacional de artes decorativas e industriales modernas de París del año 1925” (19 de julio de 1925), a cargo de Julio E. Payró, profusamente ilustrada con fotografías de los pabellones correspondientes a distintos países.

En el suplemento de La Prensa, de la misma manera, se publicaron notas de arte. Entre ellas se destacaron las del colaborador extranjero Lucien Descaves y numerosos artículos de crítica artística sin firma. Estas, al igual que las de los dos suplementos contemporáneos, eran de carácter informativo y se enfocaron en la presentación de artistas contemporáneos y de exposiciones de arte que en ese momento eran actuales.

Al igual que sucede en Martín Fierro, las notas sobre arte de los tres suplementos se encontraban acompañadas por una buena cantidad de fotografías que reproducían las obras o bien por un retrato de los artistas. La particularidad de La Prensa fue la publicación de al menos tres fotos ubicadas generalmente en el centro de la nota en lugar de a los costados como hacían muchas veces los medios competidores, a las que se le colocaba pies de fotos, un aspecto no siempre presente en La Nación y Crítica.

Puede decirse así que los suplementos literarios de este período contribuyeron en su momento a la formación de un público consumidor de la crítica literaria, de la literatura y del arte en el campo local. Como ha observado Weschler: “la crítica de arte tiene, dentro del campo artístico del período, un rol singular: condiciona la formación del gusto medio, el consumo y la distribución de obras y conceptos sobre arte a la vez que contribuye en la producción de modelos sociales de arte, artista, público, crítico, etc.” (2014, p. 12).

Entre la literatura y el arte: visualidad y materialidad de la poesía

Si la estructura del encolumnado de los diarios matutinos La Nación y La Prensa aun en la década de 1920 era bastante homogénea, la visualidad de sus suplementos dominicales y el particular vínculo entre literatura e ilustración los diferenciaba del cuerpo del diario. La presencia de literatura junto con ilustración también acercó estos suplementos a los magazines donde se publicó por primera vez ficción ilustrada (Szir, 2009), así como también a la visualidad del contemporáneo periódico Martín Fierro en el que la poesía se encontraba marcada por un juego con el cuerpo y con los tamaños de las tipografías, así como con los espacios en blanco.

A diferencia de Martín Fierro, en la que los dibujos, si bien estaban presentes, no predominaban –muchos de los dibujos que aparecían en la revista vanguardista no tenían una relación con el contenido del texto, sino que eran retratos de los autores– los suplementos tendían a publicar literatura ilustrada. Asimismo, a diferencia de Caras y Caretas, donde predominaba la narración, tanto en el suplemento de La Prensa como el de La Nación se incorporaban poemas acompañados por dibujos.11 Esto hacía que el texto poético sobresaliera en la página y llamara especialmente la atención del lector, a la vez que interrumpiera el resto de la visualidad encolumnada de tipografía regular. En muchos casos era el dibujo y su colocación en la página lo que llamaba la atención, más que el tamaño y el cuerpo de la letra. En el caso de Crítica fue también la poesía el género que permitió juegos con la visualidad de la página, en tanto y en cuanto los poemas se destacaban en recuadros, lo que llamaba la atención del lector.

Como correlato de las relaciones entre poesía y visualidad, desde comienzos del siglo XX se han dado vínculos entre literatura y artes visuales: “Los poetas visuales incorporaron una visualidad a la poesía como un elemento indisociable del poema, a través de un uso cada vez más explícito y recurrente de imágenes, dibujos, diseños y fotografías” (Giovine Yáñez, 2019, p. 75). En el espacio de la prensa no podemos pensar en poetas visuales sino más bien en vínculos iconotextuales que se dan mediados por los actores mencionados en apartados anteriores: el escritor y el ilustrador, pero también el diseñador de página que organizaba textos e imágenes.

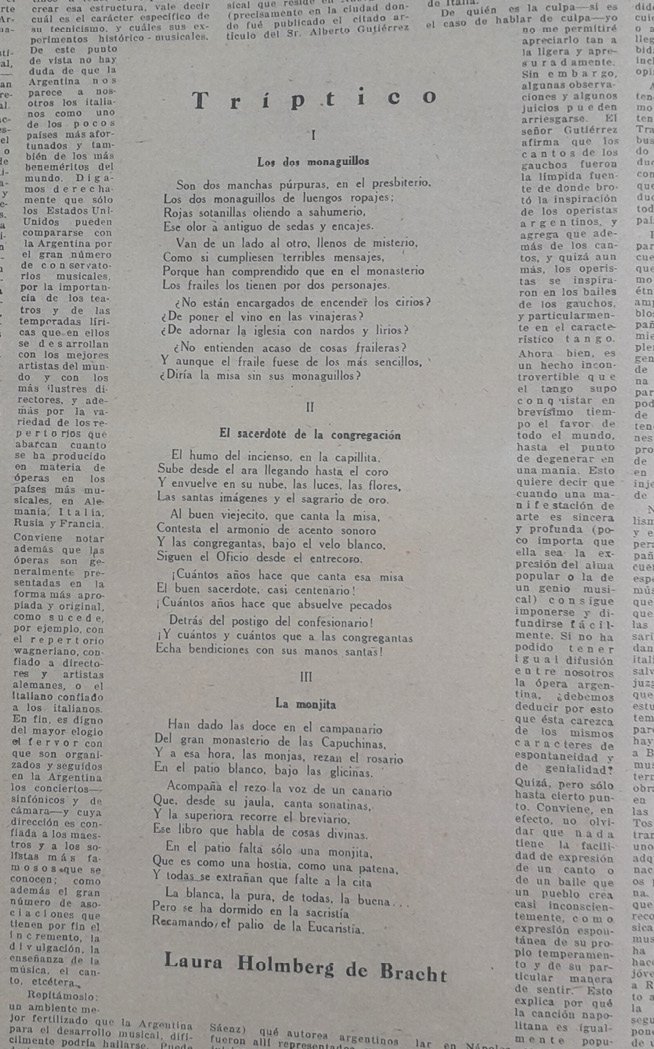

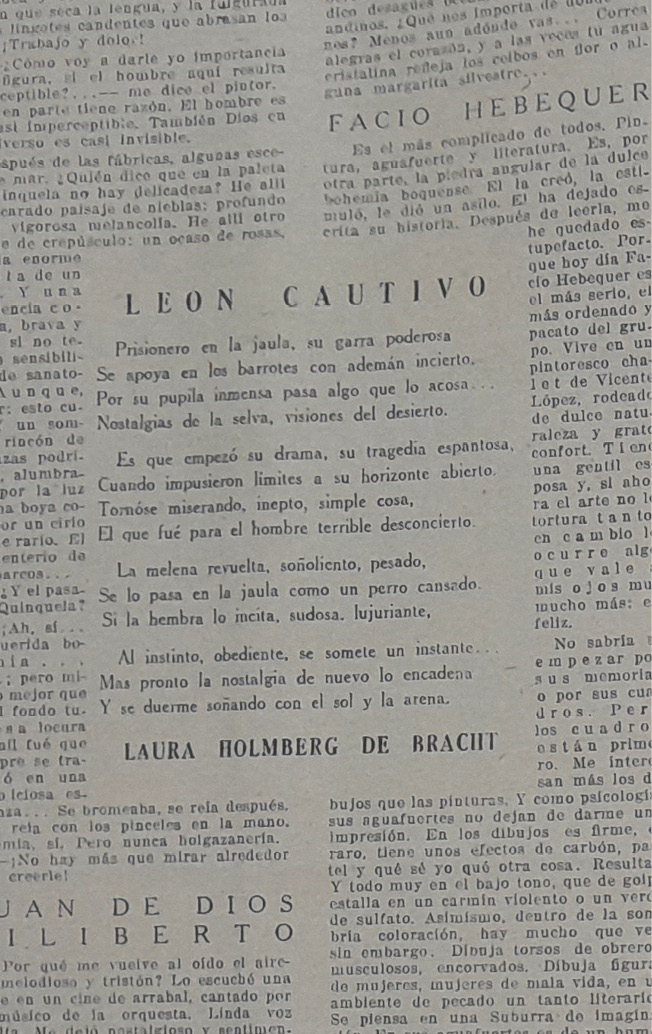

En primer lugar, aspectos de diseño como el recuadro y los espacios en blanco circunscribían principalmente los textos líricos como objetos en sí mismos con una visualidad propia. Así, en la sección “Actualidades del mundo literario” de Crítica Magazine los poemas aparecían diferenciados por recuadros, que los recortaban y los hacían resaltar con respecto al resto de las micro notas sobre el mundo editorial y literario contemporáneo. En lo que respecta al suplemento de La Nación, en numerosas ocasiones los textos poéticos se publicaron en el centro de la página interrumpiendo el encolumnado de otro texto con una mancha blanca sobre la que se estampaba el poema. Así ocurre, para dar solo dos entre innumerables ejemplos, con los poemas de “Tríptico” de Laura Holmberg de Bracht, publicados el 21 de noviembre de 1926 (Fig. 1), y “León Cautivo”, de la misma autora, publicado el 1 de enero de 1928 (Fig. 2).

Fig. 1. Laura Holmberg de Bracht, “Triptico”, La Nación, 21/11/1926.

Fig. 2. Laura Holmberg de Bracht, “León Cautivo”, La Nación, 01/01/1928.

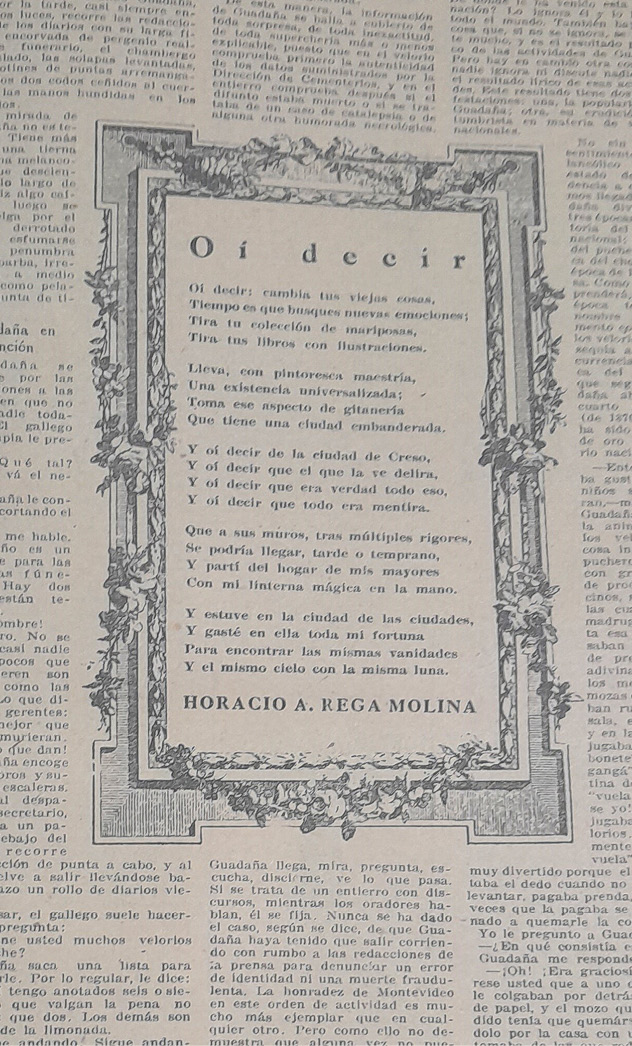

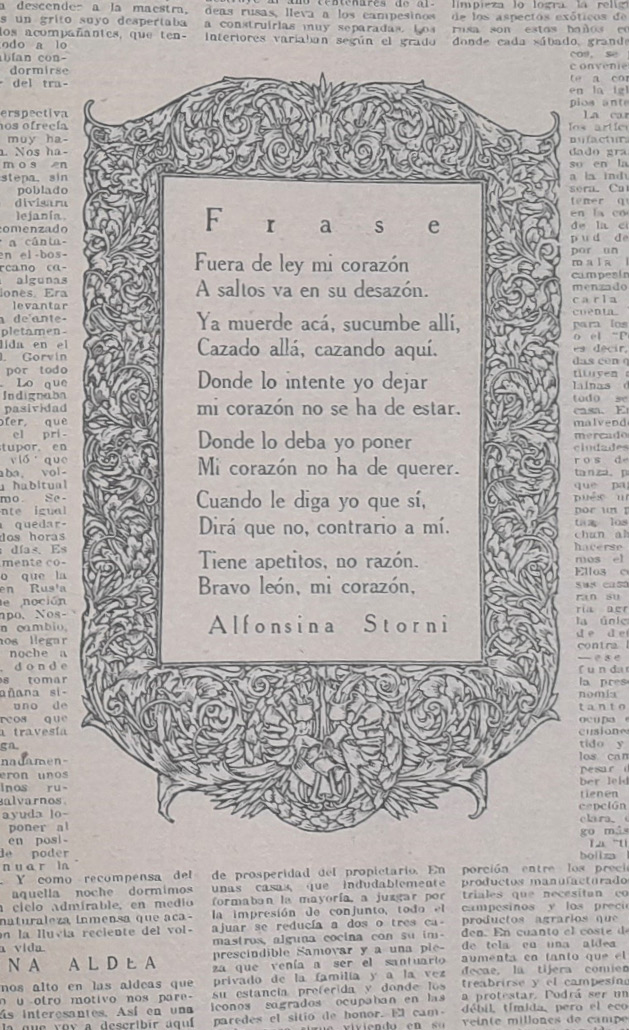

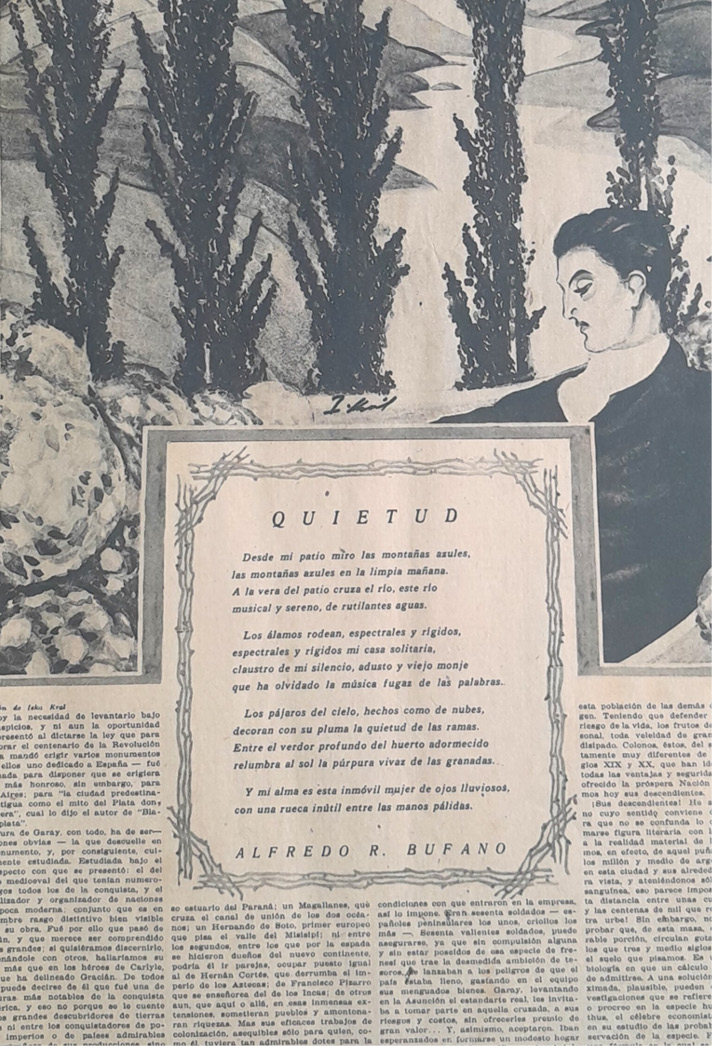

En otras ocasiones, las producciones poéticas, además de interrumpir el encolumnado y ubicarse en el centro de la página, disponían de un enmarcado que generaba en el lector la sensación de estar viendo un cuadro, así sucede con el poema de Horacio Rega Molina “Oí decir”, publicado el domingo 18 de octubre de 1925 (Fig. 3) y con “Frase” de Alfonsina Storni, que salió el 6 de septiembre del mismo año (Fig. 4), ambos en el diario de Mitre. Esto también ocurría en poemas publicados en La Prensa como “Quietud”, de Alfredo R. Buffano (1° de enero de 1927), o en “Versos a mi hijo” de Baldomero Fernández Moreno y “Versos de fe” de J. Bóveda que se presentan enmarcados y en la misma página el 16 de mayo de 1926 en el diario fundado por José C. Paz, dando la sensación de que la página es una gran pared encolumnada en la que se cuelgan dos poemas (Fig. 5).

Fig. 3. Horacio Rega Molina, “Oí decir”, La Nación, 18/10/1925.

Fig. 4. Alfonsina Storni, “Frase”, La Nación, 06/09/1925,

Fig. 5. B. Fernández Moreno, “Versos a mi hijo”, J. Bóveda, “Versos de fe”, La Prensa, 16/05/1926.

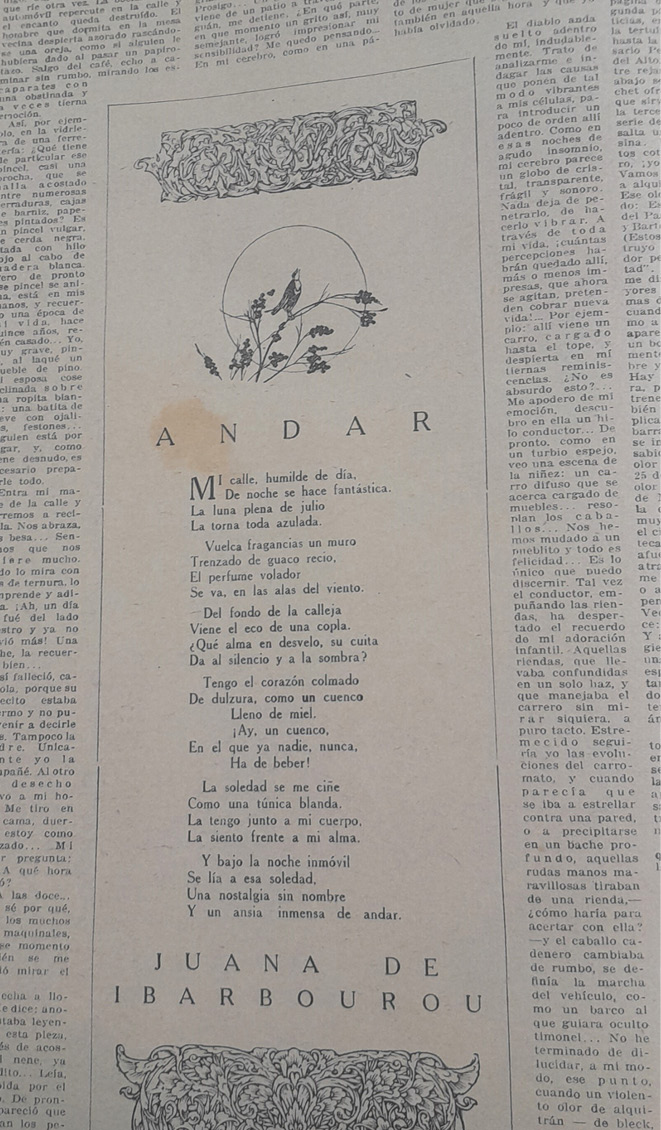

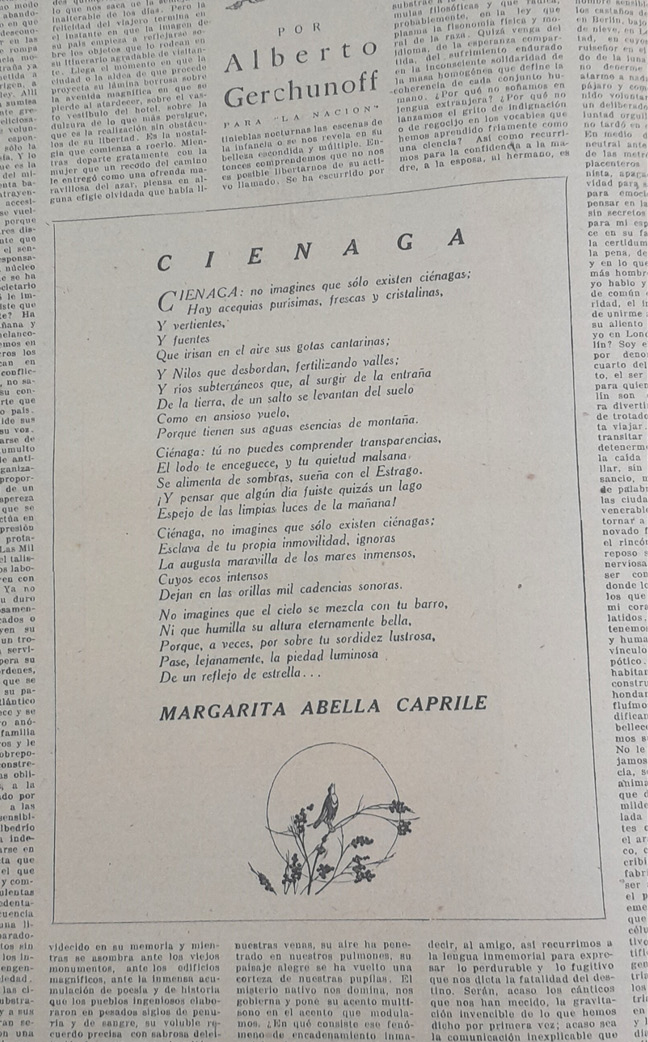

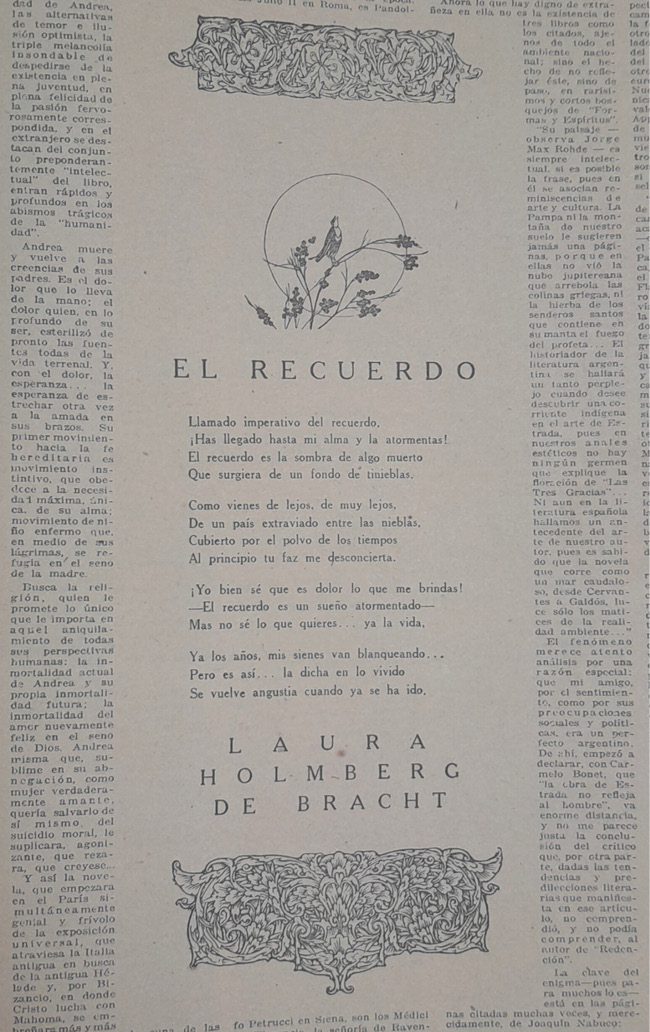

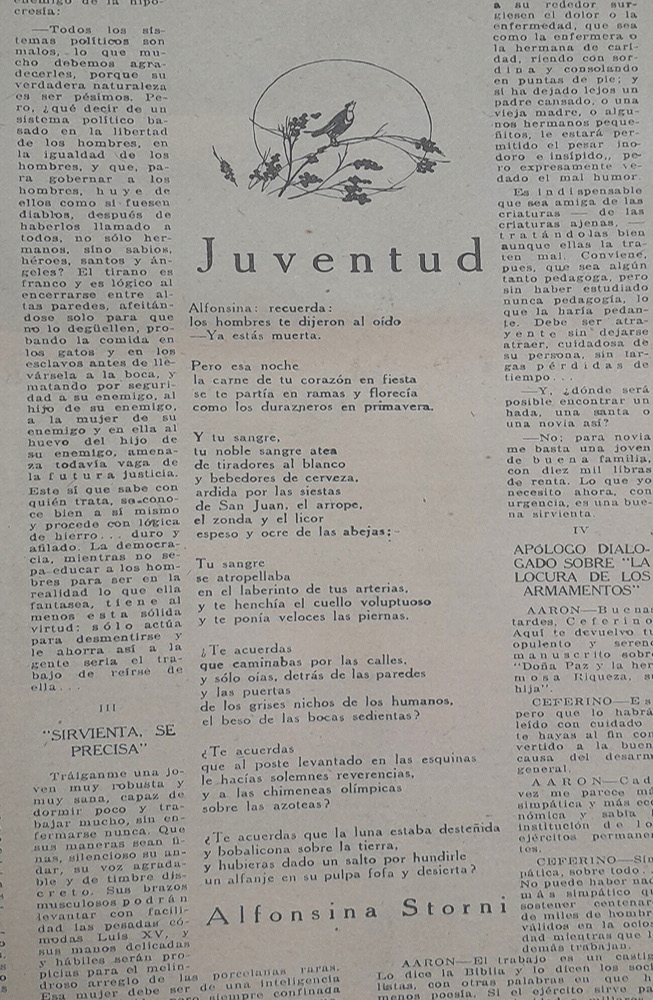

Algunas veces, en el suplemento de La Nación, ocurrió que distintos poemas de autoras que colaboraban asiduamente en sus páginas, como Margarita Abella Caprile, Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni y Laura Holmberg de Bracht, se publicaron en distintos números con similares guardas que los enmarcaban o con similares dibujos ornamentales, lo cual pudo haber contribuido a una asociación y continuidad en la lectura de la producción de estas poetas. Para dar dos ejemplos, en el número del 16 de agosto de 1925 se publicaba el poema “Andar” de Juana de Ibarbourou acompañado por la imagen de un ruiseñor cantando sobre unas ramitas, enmarcadas por el círculo redondo de la luna (Fig. 6); el 25 de octubre de 1925 Margarita Abella Caprile publicaba “Ciénaga”, poema que se presentaba enmarcado en el medio de la página, sobre una gran mancha blanca y acompañado por la misma imagen del poema de Ibarbourou (Fig. 7); varias semanas después, el 13 de diciembre de 1925 el mismo diario publicaba el poema “El recuerdo” de Laura Holmberg de Bracht junto con el mismo dibujo ornamental (Fig. 8) y al año siguiente, el 12 de septiembre de 1926, salía el poema “Juventud” de Alfonsina Storni en el que se repetían similares recursos gráfico y visual (Fig. 9).

Fig. 6. Juana de Ibarbourou, “Andar”, La Nación, 16/08/1925.

Fig. 7. “Ciénaga”, La Nación, 25/10/1925.

Fig. 8. Laura Holmberg de Bracht, “El recuerdo”, La Nación, 13/12/1925.

Fig. 9. Alfonsina Storni,“Juventud”, La Nación, 12/09/1926.

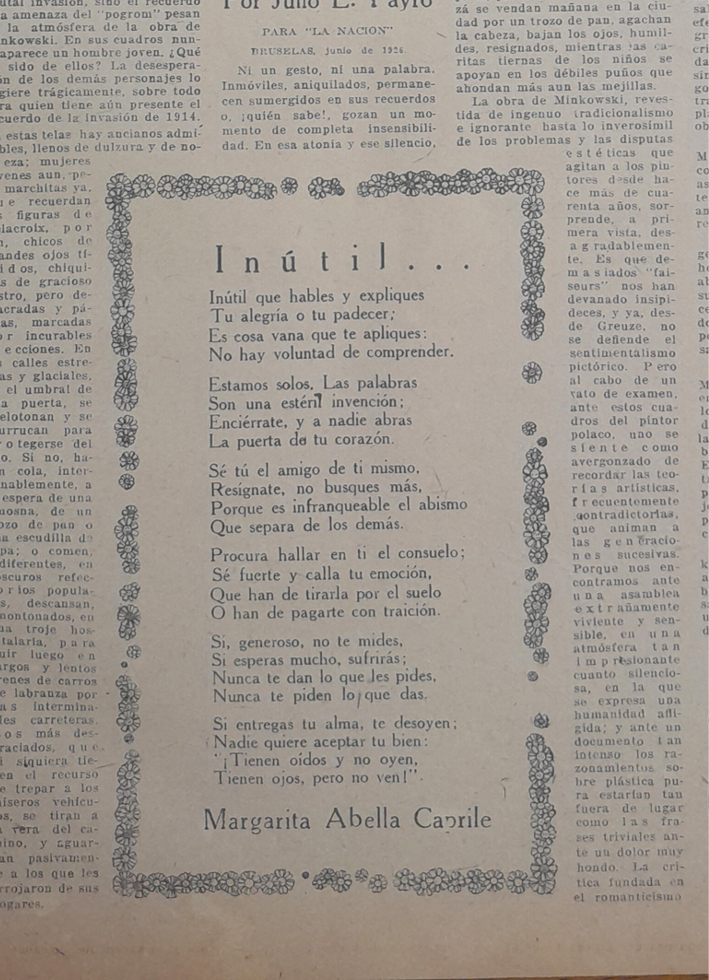

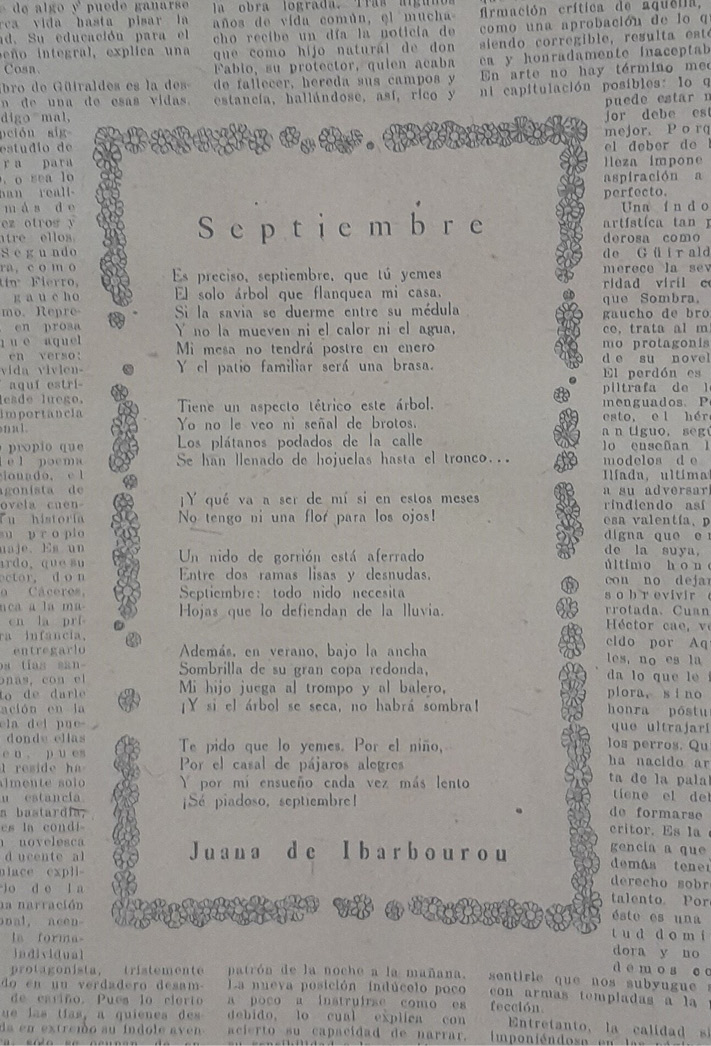

Como segundo ejemplo, el 18 de julio de 1926 el suplemento publicaba el poema “Inútil” de Margarita Abella Caprile con una guarda ornamental de flores (Fig. 10), que podrían asociarse con el nombre de la autora, si se tiene en cuenta que otros poemas de esta han sido también acompañados por un dibujo ornamental de una margarita; el 12 de septiembre del mismo año se publicaba el poema “Septiembre” de Juana de Ibarbourou enmarcado por la misma guarda ornamental floreada del poema de Abella Caprile (Fig. 11).

Fig. 10. Margarita Abella Caprile, “Inútil”, La Nación, 18/07/1926.

Fig. 11. Juana de Ibarbourou, “Septiembre”, La Nación, 12/09/1926.

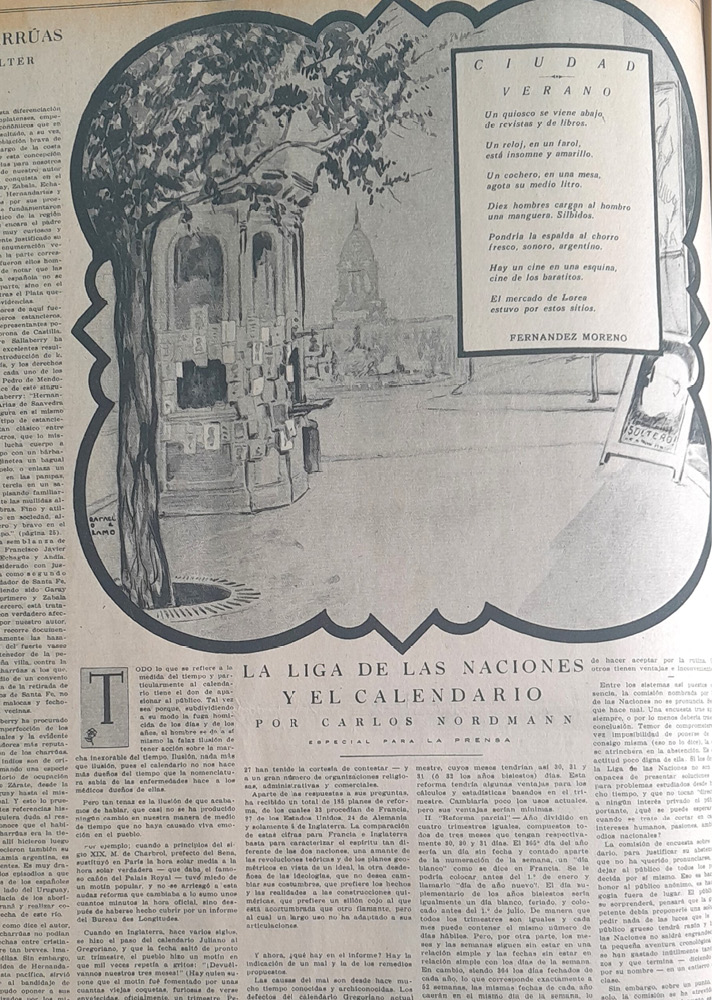

En segundo lugar, se da también en los suplementos de La Nación y La Prensa la publicación de poesía ilustrada, aspecto que no se encuentra presente en el magazine de Crítica. Si el dibujo hasta el momento se asociaba especialmente con la prosa en revistas misceláneas contemporáneas como Caras y Caretas donde predominaba la ficción ilustrada (Szir, 2009) es ahora sobre todo en el suplemento de La Prensa donde se da la publicación de poemas acompañados por grandes dibujos realizados por algunos de los principales ilustradores locales y que complejizan en algunos aspectos la cuestión del poema enmarcado o poema cuadro del que veníamos hablando. Así se observa, por ejemplo, en la interacción entre texto e imagen de “Quietud” de Alfredo R. Buffano publicado en el suplemento de La Prensa el 1 de enero de 1927, en el que vemos cómo un poema enmarcado es el umbral de una imagen que pareciera tener la forma de una ventana desde donde puede verse un dibujo descriptivo que acompaña el paisaje representado en el texto (Fig. 12). De igual manera, la imagen del kiosco de diarios frente al Congreso firmada por Rafael de Lamo que rodea el poema “Ciudad – Verano”, de Fernández Moreno (30 de enero de 1927) le da un contexto visual a la producción literaria (Fig. 13).

Fig. 12. Alfredo R. Bufano, “Quietud”, La Prensa, 01/01/1927.

Fig. 13. Baldomero Fernández Moreno, “Ciudad – Verano”, La Prensa, 30/01/1927.

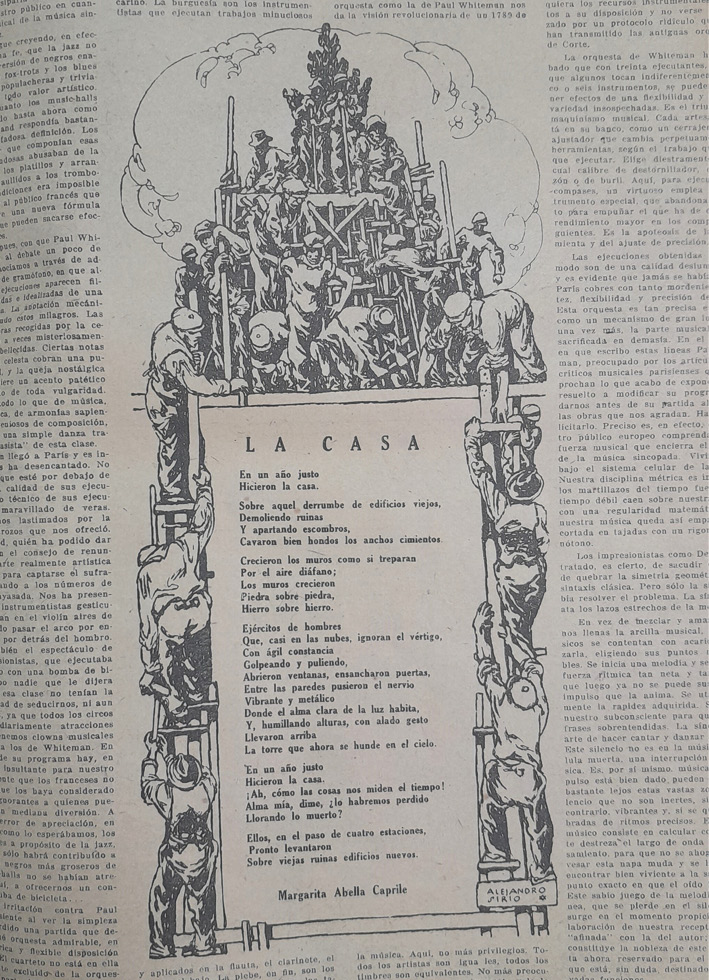

En el suplemento del diario La Nación, si bien no fue tan común la presencia de imágenes producidas especialmente para acompañar a un poema, sí se dieron casos relevantes para la iconotextualidad como el del poema “La casa”, de Margarita Abella Caprile del 26 de septiembre de 1926, que se encuentra enmarcado por una ilustración de Alejandro Sirio caracterizada por el detallismo y la complejidad (Fig. 14). El poema ya no es una ventana sino una obra en construcción rodeada por los obreros que con sus andamios erigen la edificación sobre la cual se poetiza.

Fig. 14. Margarita Abella Caprile, “La casa”, La Nación, 26/09/1926.

Si bien no podemos pensar en los autores que publicaron en los suplementos como poetas visuales, sí es posible identificar cómo la materialidad y visualidad del espacio de publicación promovió relaciones iconotextuales en las que se puede ver lo que Andrea Giovine identifica como una retórica híbrida, que “comunica a partir de vinculaciones semánticas y sintácticas de los elementos discursivos y visuales fusionados” (2019, p. 77). Esa hibridez deviene de la relación entre el texto, la imagen y los elementos visuales que se compaginan en el espacio del periódico como un mosaico.

Conclusiones

Podemos observar que estos tres suplementos que circularon entre 1925 y 1928, y que compitieron especialmente entre 1926 y 1927, periodo de auge del periódico Martín Fierro, tienen características compartidas que los distanciaron de la prensa cultural de comienzos de siglo. Si bien retomaron el vínculo entre literatura e ilustración de los magazines que circulaban contemporáneamente, existían ya desde 1925 también nuevos préstamos de temáticas, formatos y una evidente circulación de escritores entre los suplementos contemporáneos y el periódico Martín Fierro.

Puede observarse que los suplementos literarios de este período, al igual que Martín Fierro, fueron novedosos dispositivos de exposición de la literatura local –especialmente de la poesía ilustrada–, la crítica literaria y la crítica de artes. Esta conjunción antecede a los suplementos que se publicarían posteriormente a lo largo del siglo XX y que llega incluso a los suplementos culturales de la actualidad, en los que continúa siendo común la presencia de crítica de arte junto con literatura.

Un aspecto no menor es que la salida de la revista Martín Fierro fue anterior a la de estos suplementos. El periódico vanguardista de Buenos Aires comenzó a publicarse en 1924 y, ya para 1925, tenía un cierto éxito. Por lo tanto, hay algunas cuestiones como la presencia de notas artísticas y la circulación de escritores y temáticas de esta publicación que la prensa replicó, junto con otras que obedecían a las lógicas del periodismo, por ejemplo, la inclusión de literatura infantil, que en Crítica y en La Nación se manifestaría en la contemporánea publicación de un suplemento específico para los niños, y en La Prensa en la publicación de literatura infantil en el cuerpo mismo del suplemento dominical.

Como señala Oscar Traversa: “la proliferación del universo de las imágenes no es determinante en las revistas culturales, contrariamente a lo que ocurre con las destinadas al ‘gran público’” (2009, p. 156). El análisis de la literatura en los suplementos en el marco de la historia de la prensa y de los estudios sobre cultura visual y en relación con otras publicaciones periódicas del circuito masivo y del circuito restringido que circularon en la época deja ver que las revistas vanguardistas sí compartieron la especificidad cultural con publicaciones de mayor alcance, así como la aspiración en el caso de Martín Fierro y la efectiva llegada a un público ampliado en el caso de los tres diarios que conforman el corpus de este artículo.

Referencias documentales

Crítica (1926-1927) Crítica Magazine.

La Nación (1925-1929). Suplemento Letras - Artes.

La Nación (1945, 4 de enero). Suplemento especial 1870-1945.

La Prensa (1925-1928). Sección segunda.

Referencias bibliográficas

Baur, S., y Lorenzo Alcalá, M. (2010). Pettoruti crítico en Crítica. Patricia Rizzo.

Ette, O. (1995). Dimensiones de la obra: iconotextualidad, fonotextualidad, intermedialidad. En R. Spiller (Ed.), Culturas del Río de La Plata (1973-1995). Transgresión e intercambio (pp. 13-35). Ververt Verlag.

Giovine Yáñez, M. Á. (2019). Relaciones iconotextuales en la poesía en soportes alternativos. En M. Garone Gravier, y M. A. Giovine Yáñez (Eds.), Bibliología e iconotextualidad. Estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes (pp. 71-85). Instituto de Investigaciones Bibliográficas y UNAM.

Greco, M. (2016). Los suplementos culturales como objeto de estudio: el caso de LA NACIÓN (1929-1931). Revista de Literaturas Modernas 46(2), 139-173.

Gutiérrez Viñuales, R. (2014). Libros argentinos: Ilustración y modernidad (1910-1936). Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.

Mangone, C. (2006). La República radical: entre Crítica y El Mundo. En D. Viñas, Yrigoyen entre Borges y Arlt (1916-1930). Paradiso.

Mascioto, M. Á. (2019). La Revista Multicolor entre los suplementos: especificidad ficcional y fruición”. Capítulo 1 de: Nuevos modos de literatura en la Revista Multicolor de los Sábados (1933-1934) [Tesis de Doctorado en Letras] (pp. 42-52). Universidad Nacional de La Plata.

–––. (2020). Lecturas cruzadas: literatura e imagen en la prensa masiva. CAIANA 16, 18-31.

–––. (2023). Literatura y visualidad: entre el diario La Nación y sus suplementos (1902-1909). Bibliographica 6(2), 214-236.

Pastormerlo, S. (2014). Introducción. En Escenas de la vida literaria en Buenos Aires. Memorialistas culturales 1870-1920 (pp. 9-32). Malisia.

Porrúa, A. (2007). La revista Martín Fierro (1924-1927): una vanguardia en proceso. En G. Chicote, y M. Dalmaroni (Eds.), El vendaval de lo nuevo. Literatura y cultura en la Argentina moderna entre España y América Latina (1880-1930) (pp. 129-148). Beatriz Viterbo.

Rama, Á. (1983). La modernización literaria latinoamericana (1870-1910). Hispamérica XII(36), 3-19.

Rivera, J. (1995). El periodismo cultural. Paidós.

Rogers, G. (2019). Las publicaciones periódicas como dispositivos de exposición. En V. Delgado, y G. Rogers (Comps.), Revistas, archivo y exposición: Publicaciones periódicas argentinas del siglo XX (pp. 11-27). Universidad Nacional de La Plata.

Saítta, S. (2013). Regueros de tinta. El diario Crítica en la década de 1920. Siglo Veintiuno.

Szir, S. (2009). Entre el arte y la cultura masiva. Las ilustraciones de la ficción literaria en Caras y Caretas (1898-1908). En L. Malosetti Costa, y M. Gené (Comps.), Impresiones porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos Aires (pp. 109-140). Edhasa.

–––. (2014). Arte, tecnología y prácticas gráficas en la historia material de los periódicos ilustrados : Buenos Aires (1860-1920). Anuario TAREA, 1(1), 99-115.

Traversa, O. (2009). Martín Fierro como periódico. En N. Jitrik (Dir.), Historia Crítica de la literatura argentina. Tomo 7: Rupturas, dir. Celina Manzoni (pp. 147-166). Emecé.

Vaillant, A. (2012). La mise en page du quotidien. En D. Kalifa, P. Régnier, M. E. Thérenty, y A. Vaillant (Dir.), La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle (pp. 865-878). Nouveau Monde éditions.

Viu, A. (2019). Materialidades de lo impreso. Revistas latino-americanas 1910-1950. Metales Pesados.

Weschler, D. (2014). Papeles en conflicto: Arte y crítica entre la vanguardia y la tradición, Buenos Aires, 1920-1930. Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Universidad de Buenos Aires.

Biografía de la autora

María de los Ángeles Mascioto. Doctora en Letras y Especialista en Español por la Universidad Nacional de La Plata, Diplomada en Edición por la Universidad Pedagógica. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de La Plata (Literatura Argentina II e Introducción a la Edición) y como Investigadora Asistente en CONICET (Argentina). Analiza los vínculos entre prensa y literatura en los distintos soportes de publicación en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX.

1 Sandra Szir identifica en este periodo un “crecimiento conjunto de la imprenta y del grabado de edición” que habría impulsado “una mayor disponibilidad visual en el contexto material de la cultura urbana porteña” y, asimismo, una masificación de la cultura visual (2014, p. 100).

2 Tras el cierre de este suplemento (sección tercera), a partir de 1929 surge el Magazine de La Nación como un sustituto de la sección cuarta del diario, exclusivamente gráfica de la edición dominical e impresa en huecograbado, como se menciona en un suplemento conmemorativo que La Nación publicó en 1945: “hasta el 30 de junio de 1929 dicha sección continuó apareciendo tal como se la había creado: en ocho páginas del mismo formato del resto de la edición; mas el 7 de julio fue momentáneamente substituida [sic.], en tanto llegaban las máquinas de huecograbado que La Nación había encargado para instalarlas en su propia imprenta, por el ‘magazine’, totalmente impreso en huecograbado y con las tapas en colores” (La Nación, 1945, p. 94). Esta nueva publicación periódica perduró hasta marzo de 1931.

3 El suplemento de literatura y crítica ilustrado de La Prensa continuó publicándose incluso durante toda la década de 1930 con algunos cambios en su materialidad y visualidad. Por una cuestión metodológica realizamos un corte en 1928, a fin de analizar las particularidades que compartió con los suplementos contemporáneos de La Nación y de Crítica desde el surgimiento de los dominicales de La Nación y La Prensa hasta el cierre de la revista Martín Fierro y posteriormente de Crítica Magazine.

4 Similar comentario realiza Carlos Mangone: “El tipo de papel y algunas de sus ilustraciones [del suplemento de La Nación] lo acercan a la contemporánea Martín Fierro (2006, p. 79).

5 Términos implementados por Sandra Szir (2009, p. 110).

6 De acuerdo con Saítta, el diario vespertino también habría publicado en 1925 una serie de notas que diseñaba “una breve enciclopedia de las vanguardias del veinte, a la que se suma la columna ‘Libros nuevos’ donde se reseñan los libros de jóvenes escritores, aunque no sean vanguardistas” (2013, p. 163).

7 Ya para 1929, Martín Greco identifica la consolidación de una lucha entre las revistas culturales y los suplementos literarios por el público: “Por entonces se debate acerca de la función de los suplementos culturales, es decir, acerca de ‘los soportes de las prácticas culturales’ [Dosse: p. 159]. Alejandro Eujanian observa que en este período ‘los diarios de circulación masiva parecían disputarle a las revistas, particularmente a las revistas culturales, el mercado propio de un tipo de lector que esperaba algo más que la información’” (2016, p. 142).

8 Por ejemplo, en La Prensa se observa la publicación de ensayos de Jorge Luis Borges, por entonces colaborador de Martín Fierro –estos se presentan, en la mayoría de los casos sin ilustración– y en La Nación ensayos de Alberto Gerchunoff. De este modo, ambos suplementos continuaron la tradición ensayística del primer suplemento literario de La Nación, publicado en 1902 (Mascioto, 2023).

9 Como señala Rogers: “El ritmo de publicación de diarios y revistas hace de ellos dispositivos eficaces de promoción literaria, mediante la exposición periódica de fragmentos, entrevistas, reseñas de ‘novedades’ y secciones de ‘libros del mes’ que acompañan los tiempos de producción en el mercado de bienes simbólicos” (2019, p. 18).

10 Este aspecto cobra particular relevancia si se tiene en cuenta que, como ha señalado Weschler, las notas sobre arte publicadas durante la década de 1920-1930 en las publicaciones periódicas argentinas: “dan cuenta de aspectos no solo referidos a la producción de los artistas sino también aluden a instituciones, grupos, formaciones, actores, tradiciones y se remiten a las problemáticas dominantes de la época, entre los temas más frecuentes” (2014, p. 13).

11 En muchas ocasiones, las portadas de Martín Fierro presentaron imágenes que no se relacionaban con los textos que acompañaban, esto ocurre por ejemplo con el dibujo de Norah Borges publicado en el número 25 o el cuadro de Seurat publicado en el número 26. Esta cuestión no se replica en los suplementos, cuya portada siempre hacía referencia a lo que se esperaba leer en la nota que acompañaban.