Fotolibros como ejercicios de archivo críticos

Recuperar, reunir y constelar fotografías domésticas para la elaboración del pasado en colectivo

Melina Constantakos

CONICET – Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales.

Instituto de Investigaciones Gino Germani. Buenos Aires, Argentina

melinaconstantakos@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1723-4925

Constantakos, Melina (2024). Fotolibros como ejercicios de archivo críticos. Recuperar, reunir y constelar fotografías domésticas para la elaboración del pasado en colectivo. TAREA, 11(11), 54-90.

Resumen

En este escrito analizamos los modos de trabajo con fotografías y otros materiales retomados de archivos domésticos desarrollados por cuatro fotolibros argentinos contemporáneos: Archivo de la Memoria Trans Argentina (2020) publicado por el Archivo de la Memoria Trans; Antes de que cierren Fotolog (2019), autoeditado por el Museo de la Adolescencia; Malvinas. Memoria de la espera (2017) que funcionó como puntapié para la organización posterior de un proyecto de archivo más amplio llamado también Malvinas. Memoria de la espera y S/T Malvinas (2022) de Ediciones Zafarranchos que reúne una selección de imágenes del mismo acervo. Por un lado, tendremos en cuenta los proyectos de gestas de archivos de los cuales estos dispositivos editoriales forman parte y luego nos enfocaremos especialmente en las estrategias estéticas, conceptuales, materiales y de formato desarrolladas por cada una de las piezas editoriales en la indagación y la elaboración del pasado y la historia. Los tres proyectos desarrollan características específicas y giran en torno a temáticas y procesos sociales disímiles, pero los reunimos aquí para pensarlos en conjunto en tanto ejercicios archivísticos que operan como procedimientos críticos en la elaboración de la historia y del pasado.

Palabras clave: fotografía doméstica; archivos; fotolibros

Photobooks as exercises in critical archiving. Recovering, gathering and constellating domestic photographs for the collective elaboration of the past

Abstract

In this paper we analyze the ways of working with photographs and other materials taken from domestic archives by four contemporary Argentine photobooks: Archivo de la Memoria Trans Argentina (2020), published by the Archivo de la Memoria Trans; Antes de que cierren el Fotolog (2019), self-published by the Museo de la Adolescencia; Malvinas. Memoria de la espera (2017) which was a starting point for the subsequent organization of a broader namesake archive project and, finally, S/T Malvinas (2022) by Ediciones Zafarrancho, which brings together a selection of images from the same collection. On the one hand, we will take into account the archive projects of which these editorial devices are part and then we will focus especially on the aesthetic, conceptual, material and format strategies developed by each of the editorial pieces in inquiry and elaboration of the past and the history. The three projects develop specific characteristics and revolve around dissimilar issues and social processes, but we gather them here to be considered together as archival exercises that operate as critical movements in the elaboration of the history and the past.

Keywords: domestic photography; archives; photobooks

Fecha de recepción: 30/07/2024

Fecha de aceptación: 20/09/2024

En historia […] todo comienza con el gesto de poner aparte, de reunir, de convertir en documentos algunos objetos repartidos de otro modo. Esta nueva repartición cultural es el primer trabajo. En realidad consiste en producir los documentos por el hecho de recopilar, transcribir o fotografiar dichos objetos cambiando a la vez su lugar y su condición.

Michel de Certeau, La escritura de la historia

Desde mediados de la década de 1990 muchos autores engloban dentro del llamado giro archivístico (Derrida, 1997; Buchloh, 2004; Osthoff, 2009, Okwui, 2008; Guash, 2011; Foster, 2016) a una serie de prácticas e investigaciones que, desde distintas disciplinas y enfoques, plantean cuestionamientos y revisiones en torno al paradigma del archivo supuesto por la historiografía y la archivística tradicional (Caravajal et al., 2019). En paralelo a este impulso, también diversas formas de archivamiento digital se han tornado cotidianas y omnipresentes en celulares, computadoras y en la web. Por un lado, el acto de registrar experiencias y el momento de archivar no necesariamente implica un acto de memoria, de producción de un relato sobre el pasado o un discurso histórico con valor social, sino que son necesarias ciertas operaciones para que esto se produzca (Tello, 2018). Pero por otra parte, muchas prácticas archivísticas y contra archivísticas contemporáneas señalan que cualquier acto archivístico no es simplemente un resguardo de documentos o acopio de fuentes sino que, por el contrario, se trata de procesos que necesariamente implican interacciones performativas sobre los materiales, los cuales no son sencillamente dados sino buscados, encontrados y elaborados (Ricoeur, 2004). De aquí que el archivo como espacio de resguardo y conservación puede ser repensado también en tanto dispositivo y tecnología política (Tello, 2018) que elabora particulares organizaciones de artefactos culturales que se vuelven legibles en función de determinadas coordenadas de inteligibilidad que establecen ciertos marcos para las memorias y las historias habilitando sentidos sobre lo resguardado.

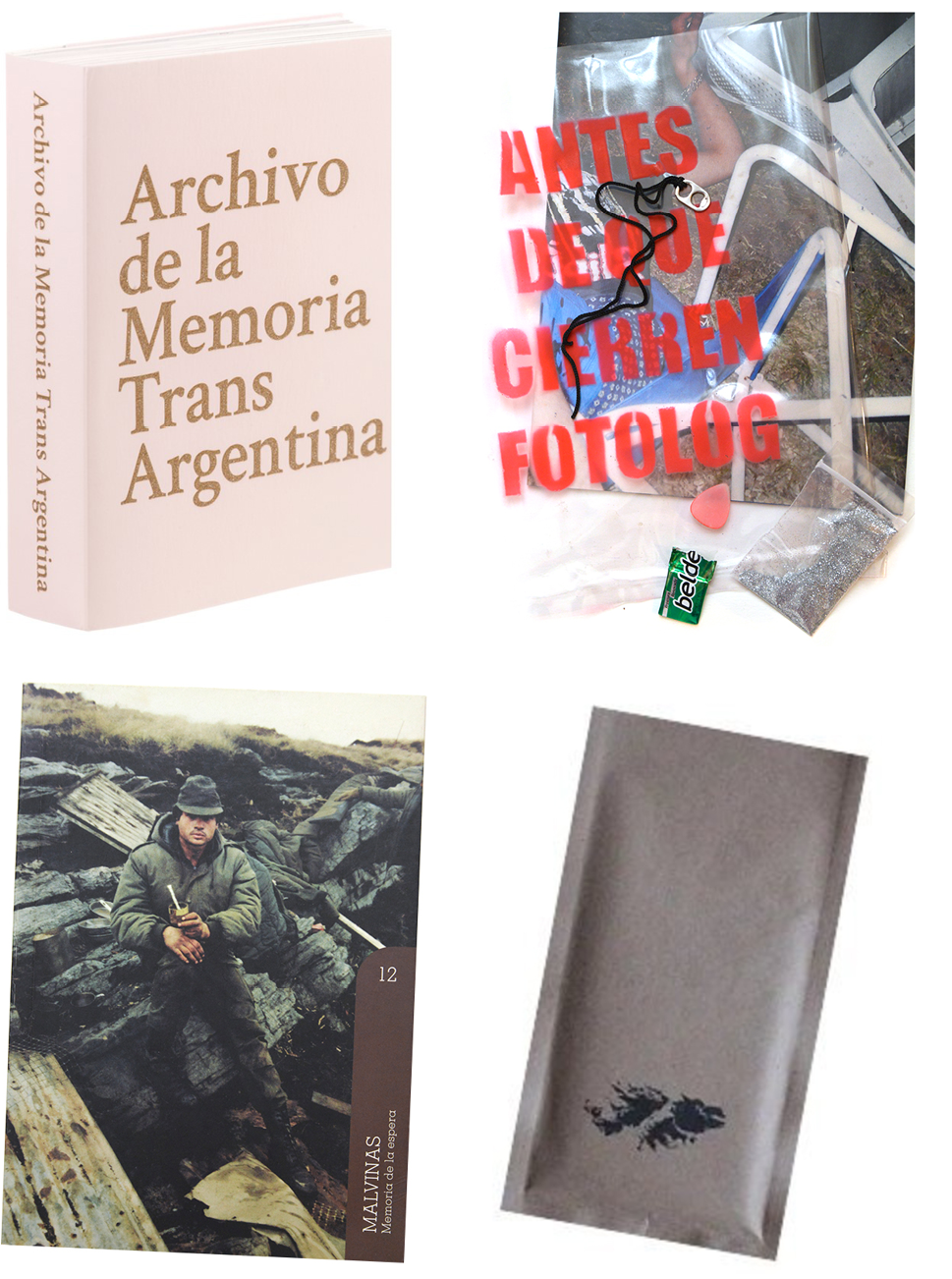

En el marco de estas problemáticas, en este escrito nos detenemos en cuatro fotolibros vinculados a tres proyectos contemporáneos de gestas de archivo en los que se presentan estas tensiones y en los que se asume al trabajo con los archivos como un proceso creativo sobre los materiales. Retomamos los casos del Archivo de la Memoria Trans Argentina (2020), fotolibro publicado por el Archivo de la Memoria Trans (AMT), el cual articula materiales donados por las integrantes de la propia comunidad. Antes de que cierren Fotolog (2019), publicación editada por el Museo de la Adolescencia (MDA), y el cual reúne fotografías digitales de jóvenes de la década del 2000. Malvinas. Memoria de la espera (2017), organizado en el marco de la colección Pequeño Formato de ArGra Editorial y que posteriormente ha devenido en un proyecto de archivo más amplio llamado también Malvinas. Memoria de la espera (MME), el cual reúne fotografías tomadas durante el conflicto bélico por los propios excombatientes de la Guerra de Malvinas. Y S/T Malvinas (2022) editado por Zafarrancho Ediciones diseñado sobre una selección de archivos pertenecientes al mismo acervo que el fotolibro anterior (Fig. 1).

Fig. 1. Portadas de Archivo de la Memoria Trans Argentina (2020), Antes de que cierren Fotolog (2019), Malvinas. Memoria de la Espera (2017)y S/T Malvinas (2022).

Comenzamos con algunas consideraciones sobre los tres proyectos más amplios de conformación de archivos a fin de analizar las estrategias y dispositivos que genera cada uno al reunir materiales dispersos para ponerlos en relación y elaborar historias y memorias colectivas compartidas. Para luego, detenernos en las respectivas publicaciones fotográficas y las operaciones estéticas, conceptuales, materiales y de formato que diseñan en las indagaciones del pasado y la historia.

Poner en común: del archivo personal al archivo colectivo y colaborativo como movimiento crítico

El primer caso, Archivo de la Memoria Trans Argentina (2020) (AMT), es la primera de una serie de publicaciones editadas por el proyecto también llamado Archivo de la Memoria Trans. La iniciativa surgió en el 2012 motorizado por las activistas María Belén Correa y Claudia Pía Baudracco –ambas fundadoras de ATA (Asociación de Travestis Argentinas, 1993)– y luego devino en un proyecto colectivo, colaborativo y participativo que implicó a otras compañeras.1 La idea inicia en un grupo cerrado de Facebook que reunía personas argentinas trans sobrevivientes –tal como ellas mismas se nombran– de las últimas décadas así como generaciones más jóvenes. Correa comenta “En el grupo (de Facebook), nos reencontramos, comenzamos a sabernos vivas, a contar anécdotas y publicar fotos. Eran fotos de un álbum familiar y así se empezó a armar” (Archivo de la Memoria Trans, 2018). A partir del fallecimiento de Baudracco –quien lega a su compañera una caja que había atesorado durante años con fotos y objetos propios y de otras compañeras– comienzan a imaginar un archivo en el cual organizar los materiales de un modo más sistemático y planificado, con el objetivo de recuperar y digitalizar fotografías domésticas, videos caseros, recortes periodísticos, legajos policiales y otros objetos que cada una resguardaba en su casa (Fig. 2).

Fig. 2. Archivo de la Memoria Trans [Página web www.archivotrans.ar]. Recuperado en julio de 2022.

El AMT es el único de los tres proyectos que además de plataformas virtuales e impresas, cuenta con un espacio físico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aloja el acervo. Cuenta con más de quince mil documentos entre originales y materiales registrados datados entre principios del siglo XX hasta fines de la década de 1990 pertenecientes a 60 acervos personales. Otra característica particular es que las propias integrantes de la comunidad trans se forman en el área para poder ocuparse ellas mismas del archivo y trabajar siguiendo ciertos estándares profesionales de conservación, digitalización y archivación de los materiales. Ellas son las fotógrafas, las fotografiadas y las archivistas.

Junto a este archivo físico también desarrollan diversas instancias de activación de los materiales en las que los archivos personales se vuelven públicos. Cuentan con un perfil de Facebook –@archivotrans–, una cuenta de Instagram –@archivotrans– y una página Web – www.archivotrans.ar– donde publican regularmente parte del material. Han diseñado exposiciones, organizado charlas y participado de eventos que se articulan con el campo del arte y la cultura, algunos de carácter independiente y otros institucionalizados, que dan visibilidad al proyecto a nivel local e internacional y en los cuales los archivos difunden y reivindican la memoria de la comunidad trans.

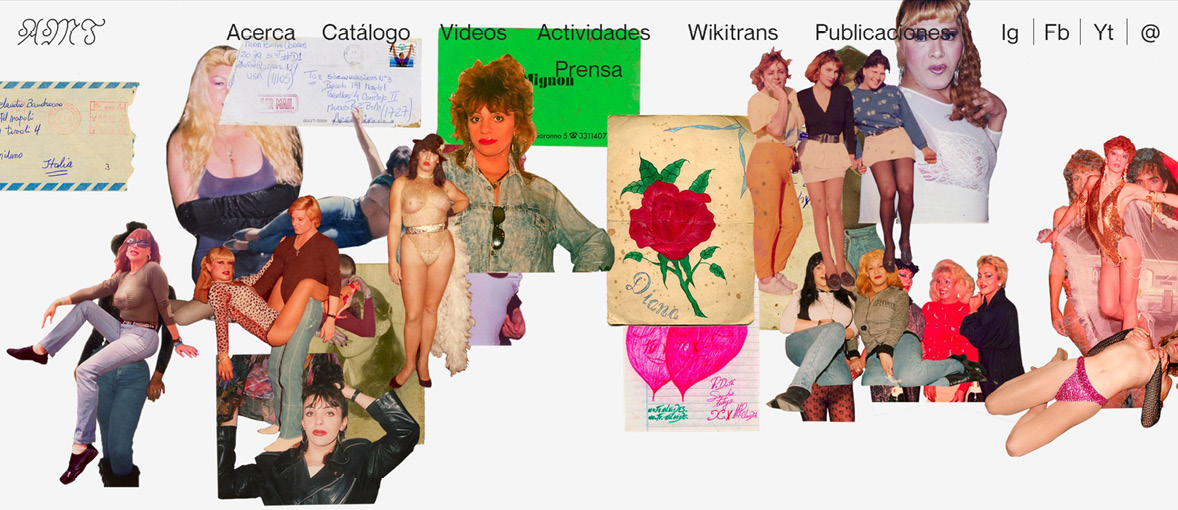

En segundo lugar, retomamos Antes de que cierren Fotolog (2019), publicación editada de modo autogestivo por el Museo de la Adolescencia (MDA). El proyecto creado en el 2019 es gestionado por la fotógrafa Cecilia León, pero su nombre se mantiene oculto y en sus redes se presenta sin autoría como un museo virtual, artístico y participativo. Sus objetivos consisten en recuperar y poner en valor vivencias adolescentes de distintos períodos a partir de fotografías personales, objetos cotidianos, cartas, notas, ropa, accesorios y breves relatos recopilados en convocatorias de participación abierta. Más que un espacio para la nostalgia, el proyecto destaca la intención de narrar experiencias pasadas que se entrecrucen con problemáticas que movilizan a los jóvenes del presente. La colección del MDA es principalmente virtual, a diferencia de los otros proyectos retomados en este escrito, no cuenta con un acervo físico ni con una web donde se organicen sus materiales de modo sistemático. No reúne objetos ni imágenes originales sino que son acopiados por el museo a través de fotografías las cuales son enviadas y compartidas por la comunidad de internautas, quienes son los propios dueños de los archivos y protagonistas del museo. El MDA es un museo virtual, sostenido especialmente en redes sociales y en continua transformación y retroalimentación. Comenzó con una cuenta de Instagram –@museo_adolescencia– y luego fue sumando otros espacios y dispositivos, como el podcast de Poesía Adolescente –www.linktr.ee/museo_adolescencia– y publicaciones impresas y digitales en las que se articulan imágenes, textos y objetos, algunas editadas por el propio MDA y otras conformadas a partir de talleres con grupos de jóvenes, como el Laboratorio Creativo para Adolescentes Sub-20 desarrollado en articulación con el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Fig. 3).

Fig. 3. Museo de la adolescencia [Perfil de Instagram @museo_adolescencia]. Recuperado en julio de 2022.

Regularmente en su cuenta de Instagram, convoca a los usuarios a enviar fotografías y objetos de sus adolescencias, así como alienta a comentar y reflexionar en colectivo sobre algún tema coyuntural o a partir de algún material de su colección. Los objetos e imágenes que incorpora el museo, lejos de un tradicional criterio de catalogación sistematizado, son publicados junto a breves epígrafes que, indistintamente, a veces mencionan el lugar y el año en el que fueron realizadas las tomas, en otros figuran datos sobre el contexto u origen de la fotografía, el nombre de pila del dueño del objeto o el protagonista de la imagen, pero en ningún caso los textos tienen un formato normalizado al modo de un archivo tradicional.

En otros casos, las imágenes se acompañan de relatos y recuerdos de los donantes, a los que se suman comentarios del propio museo y de otros usuarios, quienes no son pasivos espectadores, sino que asumen roles activos dentro de la propuesta. Las interacciones entre los participantes resultan fundamentales en la construcción de un horizonte en común. Los posteos también contienen diversos hashtags que potencialmente vinculan las imágenes hacia adentro de la cuenta del museo así como con publicaciones externas. También, en ciertas fechas, conmemoraciones o a partir de sucesos contemporáneos puntuales, el MDA repostea y se apropia de imágenes alojadas en otros perfiles o plataformas, y propone resituarlas en la red de materiales de su propio acervo digital.

La publicación del MDA que en este trabajo retomamos, Antes de que cierren Fotolog (2020), es una fotorevista impresa y autoeditada en la que a través de un montaje de fotos y algunos objetos incluidos físicamente que evocan la época, se sumerge en algunos aspectos de la adolescencia de los 2000, en esta publicación nos extenderemos en los próximos apartados.

Por último, retomamos dos publicaciones fotográficas, Malvinas. Memoria de la espera (2017) y S/T. Malvinas (2022), vinculadas a un tercer proyecto de archivo: Malvinas. Memoria de la espera (MME). Este comienza a organizarse en el 2017 en el marco del archivo de la Fototeca de la Asociación de reporteros Gráficos (ArGra) con la iniciativa de Martín Felipe y Diego Sandstede quienes buscan reunir fotografías tomadas durante el conflicto bélico por los propios combatientes de la Guerra de Malvinas (1982) así como también testimonios orales de sus protagonistas que refieren a estas fotos (Fig. 4).

Fig. 4. Malvinas. Memoria de la Espera [Página web www.memoriadelaespera.com.ar]. Recuperado en julio de 2022.

La idea surge en el marco de unas pegatinas de fotos llevadas adelante en el año 2017 para la conmemoración del 2 de abril, el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. En los últimos años, fotorreporteros concentrados por ArGra organizan acciones vinculadas a las imágenes en el espacio público en distintas fechas conmemorativas como parte de las estrategias de visibilización y problematización de momentos que fueron relevantes histórica y políticamente. Generalmente parten de fotografías tomadas por fotoperiodistas o publicadas en medios de comunicación pero, en esta ocasión, ante la escasez de material visual de prensa sobre la guerra, inician una investigación para hallar otras imágenes, así es que tropiezan en blogs personales con fotografías desconocidas para ellos. En estas imágenes aparecían otro tipo de miradas, eran fotos de las primeras semanas de guerra en Malvinas sacadas por los propios excombatientes, en su mayoría colimbas, tomadas con cámaras de pequeño formato que los soldados llevaban entre sus pocas pertenencias, y que habían sido atesoradas, hasta aquel momento, en archivos personales domésticos y familiares. Resultaba un material, que si bien no evidenciaba directamente momentos decisivos del conflicto bélico ni documentaban los padecimientos de los conscriptos en la guerra, encerraban experiencias y sobre todo lo que miraron y decidieron registrar los propios combatientes.

Las islas Malvinas cargan con una compleja historia que, desde luego, comienza mucho antes de que estalle la guerra. Pero será el 2 de abril de 1982, en plena dictadura y con Leopoldo Fortunato Galtieri como presidente de facto, cuando la Junta Militar envía tropas argentinas a las islas haciendo estallar el conflicto bélico, que cierra formalmente con la rendición argentina 74 días después, con 648 argentinos muertos y cerca de diez mil que regresaron al continente como prisioneros. Siguiendo a Federico Lorenz (2005), la mayor parte de las tropas destinadas a la guerra eran conscriptos, más de 12.500 jóvenes de entre 18 y 20 años de edad, algunos con unos pocos meses de entrenamiento militar, quienes protagonizaron y padecieron de modo directo los avatares de esta de guerra desarrollada en plena dictadura y las secuelas y tensiones que se encuentran aún en disputa en torno a la soberanía de este territorio. De aquí la importancia de reunir este material, ponerlo en valor y entrecruzarlo. El proyecto es gestado desde un archivo –la Fototeca ArGra– que se enfoca principalmente en fotografías tomadas por fotorreporteros o circuladas en medios de comunicación, pero que, en esta ocasión, encuentra especialmente valioso este material personal que logró sortear la fuerte censura y control sobre imágenes públicas y sobre los relatos en torno a la guerra en el marco la última dictadura cívico militar en Argentina y el posterior retorno a la democracia. Frente a esto, Martín y Sandstede rastrean acervos dispersos y personales de los excombatientes a fin de reunir, conservar, digitalizar, visibilizar y construir otras memorias colectivamente.

En una primera instancia, la investigación y reunión de material da lugar a la acción de las pegatinas y a la publicación del fotolibro que analizamos en los próximos apartados y que lleva el mismo nombre que el archivo, Malvinas. Memoria de la Espera (2017). Luego el proyecto crece y organizan el amplio archivo que hoy en día puede ser consultado en la web del proyecto –www.memoriadelaespera.com.ar–. Como en el caso del MDA, la mayor parte de los archivos aquí también se sostiene de documentos digitalizados, aunque en este proyecto la plataforma web resguarda todo el material siguiendo algunas pautas de catalogación como por ejemplo la organización por fondos documentales pertenecientes a cada protagonista-colaborador, al cual se adjunta una breve descripción sobre el acervo y una breve ficha con datos básicos. También se suman videos con entrevista a los excombatientes centradas especialmente en recuerdos y detalles vinculados a las fotografías, mencionando por ejemplo los tipos de cámaras con las que contaban y cómo decidieron llevarlas, las circunstancias de algunas tomas, las estrategias para lograr esconder y volver al continente con algunos rollos y también narran anécdotas sobre las vidas posteriores de estas fotos y los sentidos que ellos encuentran en las imágenes en la actualidad.

Si bien en este caso, el proyecto no lo llevan adelante los protagonistas de las imágenes, sus miradas y también sus voces buscan especialmente ser recuperadas y puestas en relación con los archivos a través de estos videos y charlas que organiza el MME en centros culturales, exposiciones e instituciones educativas en la que convocan a excombatientes que relatan sus experiencias a partir de la proyección de imágenes que forman parte de la colección del archivo. El propio proceso de conformación del archivo teje una red entre imágenes, testimonios y recuerdos que se actualizan en cada nueva actividad. Es así como el archivo trabaja sobre algunos aspectos y experiencias sobre la guerra que no han sido dichos ni visualizados. Da cuenta de la imposibilidad de leer o restituir el pasado en su completud, pero también de una historia que insiste y reaparece desde nuevas-viejas cenizas (Derrida, 1987). Las imágenes fotográficas, lejos de fijar un único testimonio, dan lugar a pensar una historia que nunca acaba de ser contada.

En los próximos apartados retomamos a Malvinas. Memoria de la espera, el cual fue el puntapié para la organización posterior del proyecto de archivo más amplio y S/T. Malvinas (2022), pieza editorial de Ediciones Zafarrancho que reúne una selección de fotografías del acervo del archivo y que es ideado como recurso editorial para trabajar la fotografía, las juventudes y la memoria en torno a Malvinas especialmente con grupos de adolescentes.

Zafarrancho es un proyecto editorial santafesino, dirigido por Cecilia Fernández y Matías Sarlo que diseña diversos artefactos editoriales lúdicos que convocan a pensar alrededor de la fotografía. En algunos casos proponen experimentar con técnicas fotográficas, tales como la clorotipia o la iluminación y, otras veces, apuestan a ejercitar y pensar en la mirada, la cultura, la historia y la memoria visual desde la fotografía (Fig. 5).

Fig. 5. S/T Malvinas [Página web www.fotolibrorodante.com.ar]. Recuperado en 2023.

Nos interesa resaltar que este último proyecto explicita organizarse con un objetivo colectivo de recepción que atraviesa también al resto de los archivos reunidos en este escrito. Si bien el estudio puntual y profundo de las recepciones es un tema que escapa a esta investigación y que requiere de otras metodologías, nos interesa reparar en las características de todas estas propuestas en las que imaginar un colectivo se propone tanto al momento de conformar los archivos de modo colaborativo, así como al diseñar las actividades y dispositivos para entramar horizontes compartidos en la revisión de la historia y el pasado.

De aquí que planteamos a los tres proyectos como ejercicios archivísticos que operan como procedimientos críticos en la elaboración de ciertos aspectos de la historia y del pasado. Siguiendo a Judith Butler (2001) la crítica es siempre crítica de alguna práctica, discurso, episteme o institución y consiste, en parte, en captar e interrogar los modos en que las propias categorías se instituyen y las formas en que se ordena un determinado campo de conocimiento. En su propio quehacer archivístico y en los fotolibros-archivo que aquí entrecruzamos, se implican preocupaciones por repensar y correrse de ciertas normas, reflexionan sobre sí mismos y ponen en cuestión algunas de las lógicas que encierra el propio acto y dispositivo.

Podemos además enmarcar estos trabajos en un impulso de recuperación y creación de nuevos acervos desarrollados en los últimos años especialmente motorizados por los trabajos de las memorias y la revisión de las políticas de archivo en Latinoamérica y particularmente en la Argentina. Muchos de estos movimientos archivísticos se caracterizaron, tal como los casos estudiados en este apartado, por articulaciones no estatales ni institucionales, por repensar quiénes eran los que debían llevar adelante las tareas de archivo y de qué modos podían y querían hacerlo, conformando en muchas ocasiones sus acervos de modo colectivo y colaborativo. Así como también abrieron al debate sobre lo que merece o no ser archivado y al ensayo de diversos modos de poner en movimiento los archivos en vínculo con los propios procesos de archivación. Roberto Pittaluga (2006/2007) estudia las resistencias de diversos sectores subalternos y de la sociedad civil que frente a la pérdida de los archivos generan movimientos que apuntan a recuperar y construir acervos. El autor vincula este impulso de archivo contemporáneo dedicado al pasado reciente argentino con otras iniciativas de resistencia a lo largo de la historia a nivel local. Movimientos culturales y políticos anarquistas, socialistas, sindicales y de distintos sectores de las izquierdas, que frente al borramiento de huellas organizaron bibliotecas populares así como también –relacionados a los fotolibros en los que nos enfocamos– proyectos editoriales que tuvieron el objetivo de preservación a la vez que socialización de documentos y otros materiales, lo que los ha vuelto, y resaltamos también este punto, fundamentales en tanto modos particulares de militancias.

Por un lado, el conformar un archivo inexistente y no considerado hasta el momento, como ocurre en los casos aquí abordados, implica, desde ya, un movimiento crítico frente a la historia dada hasta el momento, ya que aspira a nuevos materiales y a nuevas miradas que refieran a otras experiencias e historias. Por otro lado, los tres proyectos en los que aquí nos centramos, se proponen a sí mismos como archivos o museos, según cada caso, y apelan a esquemas tradicionales o institucionalizados para ensayar y provocar, desde allí, otras organizaciones y desencadenar otro tipo de nexos y experiencias tanto en la conformación de las respectivas colecciones, así como en referencia a la posterior difusión y acceso público de los materiales archivados. El AMT, MDA y MME, siguiendo a Maximiliano Tello y su categoría de anarchivismo, buscan alterar el orden, las clasificaciones institucionales y los sistemas normalizados de organización del mundo sensible y sus registros (Tello, 2018).

Frente a los archivos oficiales e institucionales en torno a la comunidad trans, el AMT presenta resistencia. “Durante mucho tiempo nuestros archivos estaban dentro de los psiquiátricos y los policiales. Hoy nosotras tenemos nuestro propio archivo donde empezamos a contar nuestra propia historia” –relata María Belén Correa (Audiovisual Archivo de la Memoria Trans, 2021)–, “construimos el derecho a la memoria, a tener también momentos lindos, a irnos de los lugares comunes sobre nuestra comunidad y armar otra narrativa posible”. De este modo, el gesto archivista y el fotolibro se presentan como prácticas de reivindicación y formas de militancia. La organización del archivo funciona como ejercicio de la memoria y como espacio de demandas sociales, así como también dispone un marco para el encuentro, reencuentro y fundamentalmente para la reflexión sobre el pasado, la historia social y la propia historia en colectivo.

Por su parte, el MDA, retoma a la vez que subvierte la idea de museificación y se presenta a sí mismo como un espacio desde el cual “hacer estallar el concepto de museo” (Instagram del Museo de la Adolescencia, 2022). Por un lado, al igual que el resto de los proyectos aquí reunidos, cuestiona lo coleccionable en relación con el estatuto de los materiales comunes y menores que recopila. Además su colección solo se compone de objetos fotografiados, fotos domésticas analógicas fotografiadas y otras digitales, algunas de las cuales incluso solo tuvieron circulación en redes sociales. También tienen lugar en la colección, fotos de objetos cotidianos posiblemente nimios como para ser acogidos en un museo, tales como un sobre de purpurina fucsia, un paquete de chicles empezado, souvenirs de una fiesta de 15 o una mochila desvencijada y garabateada con liquid paper, capturas de pantalla tomadas de la televisión, fotogramas de películas y portadas de libros. “Los museos deberían servir para preservar la memoria de cosas relevantes para su comunidad, pero no por eso aburridas o grandilocuentes” se lee en uno de los posteos de la cuenta del museo (Instagram del Museo de la Adolescencia, 2022). En este sentido el proyecto se desplaza de una noción tradicional de museo o archivo y, retomando la cita de De Certeau (2006) con la que abrimos este escrito, pone aparte, reúne algunos objetos repartidos de otro modo, lo que a partir de esta acción, produce documentos por el hecho de recopilar, transcribir o fotografiar dichos objetos, cambiando a la vez su lugar y condición.

El concepto de archivo anómico de Benjamin Buchloh (2009) también refiere a la organización de archivos-otros como posibles actos de sublevación. Y destaca la importancia que tienen las experiencias alternativas y autónomas de gestión tal como son los caso del AMT, MDA y MME. Como ya expusimos, estos reúnen archivos domésticos personales en distintos formatos de entrecruzamientos colectivos y colaborativos desnaturalizando cierto concepto de la archivística tradicional. En sus conformaciones convocan a participar a la comunidad abiertamente para la conformación de sus acervos y proponen reunir materiales dispersos en resguardos personales, íntimos y privados para ponerlos en relación y elaborar historias y memorias sociales. Construyen comunidades desde las fotografías y otros objetos que parecían referir, en principio, a historias de vida individuales, cotidianas e, incluso podrían pensarse, triviales y sin relevancia social.

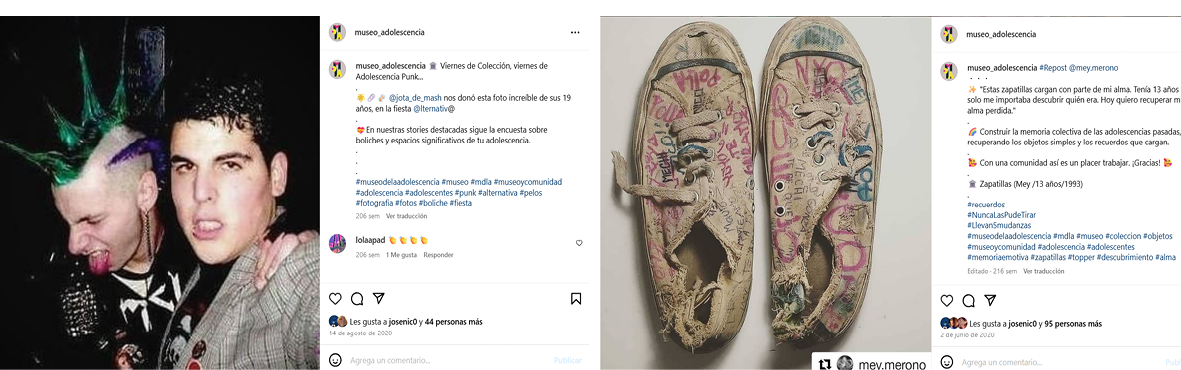

En los tres casos de conformación de archivos que aquí estudiamos, el archivo supone al archivero (Artières, 1998), es decir que en sus modos de hacer archivo se pone en juego la inscripción, subjetivación y afirmación de la existencia del colectivo que lo conforma. El AMT, tal como hemos mencionado, conforma un archivo a través de la participación de las integrantes de dicha comunidad quienes donan sus fotos y documentos atesorados o los prestan para que sean reproducidos digitalmente. El MDA es motorizado por la recopilación y la elaboración de material de modo colaborativo y participativo, convoca a compartir y comentar materiales a través de sus redes y también los trabaja en distintos talleres que organiza con adolescentes. Mientras que el proyecto que inicia la fototeca ArGra se propone convocar y rastrear a excombatientes y familiares que resguardan fotografías tomadas en las Malvinas por los propios soldados, materiales que hasta el momento fueron conservados en cajas, sobres y álbumes, enmarcadas y colgadas en el living de una casa o escondidas en un placard. En todos los casos, en la conformación colectiva y colaborativa se reelaboran las fotografías y se presentan como prácticas reivindicativas de construcción de un colectivo y como visibilización de problemáticas y no solo como formas de catalogación y control de los materiales. En el movimiento y rearticulación de documentos e imágenes, que migran de acervos domésticos y privados a una guarda colectiva, apuntan a pensar historias en común y visibilizar redes de sentidos con un horizonte compartido (Fig. 6).

Fig. 6. Museo de la adolescencia [Perfil de Instagram @museo_adolescencia]. Recuperado en julio de 2022.

Por otro lado, otro punto radical de estos acervos consiste especialmente en conservar aquello descuidado social e históricamente hasta el momento, apuntan a lo perdido, ignorado, negado, no importante, desestimado o lo que no podía o merecía mostrarse públicamente hasta entonces. En este sentido, también consideramos que resultan en archivos otros por el tipo de materiales que buscan poner en valor –principalmente fotografías, objetos, escritos y otros materiales del orden de lo doméstico, lo cotidiano y lo personal–, objetos e imágenes no conservadas usualmente en acervos institucionales o públicos. Materiales que son reunidos y articulados para resonar entre sí y cobrar relevancia social, lo que genera instancias de reflexión y elaboración de identidades, que como ejercicios de memorias, plantean nuevas interrogaciones sobre los pasados y el presente, además de trabajar historias omitidas, aspectos minúsculos o desatendidos, y articular lo cotidiano con lo privado para repensar procesos que son históricos y sociales.

También pensamos a este tipo de iniciativas como archivos menores, categoría desde la que lejos de subestimar su valor, se resalta aquello “que quedó afuera, lo que fue descuidado […], aquellos que escapan al entretejido de la red.” (Artières, 2019:23). También como archivos del común (Seminario Archivos del Común, 2019) para referirnos al común de los días, de la gente común (Artières, 2019), de lo nimio e infraordinario (Perec, 2013), pero también de lo común en tanto que reúne a una comunidad, lo que ponemos en común, un espacio en común para el pensamiento (Burucúa y Kwiatkowski, 2014) acerca de pasados, historias y memorias en colectivo. Archivos menores y comunes, que se visibilizan en los fotolibros y diversos artefactos y prácticas organizadas en torno a estos archivos y que, al decir de Rancière (2014), se ofrecen a la participación en el presente, a la vez que se conservan abiertos para los futuros. Archivos que proyectan formas de experiencia sensible configuradoras de lazos e intercambios.

Finalmente, el gesto anarchivista también retoma como problema fundamental la disputa por la democratización de la llegada y participación sobre los archivos (Tello, 2018). Y, en esta línea, también Appadurai (2003) resalta los recursos de algunas plataformas digitales que disponen reservorios elaborados de modo colectivo, interactivos, intervenibles y abiertos como un movimiento contra archivístico. En vínculo con estas características, las tres gestas de archivo que retomamos, también diseñan y planifican diversas propuestas de acceso abiertas y ampliadas de las colecciones que conforman: plataformas web, podcast y cuentas en redes sociales; exposiciones en espacios vinculados a la memoria, a la educación y al arte; publicaciones digitales e impresas. Todas estas operaciones pueden pensarse como distintas partes que resultan, en conjunto, intrínsecas y fundamentales de los proyectos de archivo. En los siguientes apartados profundizamos particularmente en los formatos editoriales antes mencionados, los cuales proponemos pensar en tanto fotolibros-archivo que no funcionan simplemente como meros contenedores o catálogos que difunden una selección de materiales que forman parte de un archivo, sino como espacios de (re)elaboración, que se desarrollan en vínculo a movimientos sociales, proyectos culturales o artísticos, que se proponen como ejercicios críticos de los archivos y que funcionan como dispositivos que dan lugar a debatir y generar herramientas activas e interactivas para la construcción de identidades, ejercitación de memorias y reflexiones sobre historias personales en cruces colectivos.

Pasarse fotos de mano en mano, hojear un libro junto a otros, proyectar y mirar en grupo las imágenes en una charla o postearlas en Instagram para motorizar comentarios e intercambios da lugar a la puesta en común, al diálogo y la reflexión conjunta, refuerza el sentido de comunidad, siendo uno de los objetivos fundantes de las propuestas aquí reunidas. Archivos y fotolibros, en un movimiento estratégico, constelan imágenes para ser miradas en redes que potencian legibilidades y que se disponen para conectar un colectivo.

Archivo de la Memoria Trans Argentina. Lindo, fuerte y resistente

El Archivo de la Memoria Trans Argentina (2020) es un fotolibro de tapa rosada, pequeño y compacto, pero ancho y pesado para su tamaño. En un formato de 13x17 cm y en 336 páginas, se suceden 219 fotografías, algunas cartas, postales y relatos escritos. La encuadernación cosida con hilo a la vista deja ver el volumen del libro y permite abrir sus páginas y visualizar cómodamente las imágenes. Su nombre, Archivo de la Memoria Trans Argentina, ocupa casi toda la tapa en tipografía grande, dorada y con purpurina. Al mover el libro, las letras destellan brillos y al voltearlo, una rosa espinosa ocupa el centro de la contraportada, es un dibujo que se repite luego al interior del libro y que acompaña una dedicatoria amorosa. Magali Muñiz –activista, fundadora del AMT y recientemente fallecida– describe en una presentación virtual de la publicación, al libro como lindo, fuerte y resistente (Canal Fundación del Libro y la Cultura, 2021). Se trata del primer libro del AMT publicado en diciembre del 2020 a través de la editorial Chaco y con apoyo de Mecenazgo Cultural. La primera y hasta ahora única edición, la cual tuvo fuerte repercusión local e internacionalmente, comenzó a venderse con el sistema de preventas y fue agotada al poco tiempo de su presentación.

El libro abre resaltando que el Archivo de la Memoria Trans Argentina es una reunión familiar: “Surge de la necesidad de volvernos a abrazar, volvernos a mirar, de reencontrarnos después de más de 30 años con las compañeras que creíamos muertas, con las que nos distanciamos por diferencias o por el exilio y principalmente con los recuerdos de las que ya no están” (Archivo de la Memoria Trans Argentina, 2020). Con el correr de las páginas, aparecen relaciones, repeticiones y diferencias que resultan en una capacidad de enredarse y trabajar juntas la memoria personal y la colectiva como memorias compartidas y ejercitadas en un espacio que se opone a un discurso histórico descriptivo, clasificatorio y disciplinante.

El libro articula principalmente una selección de fotografías, cartas y postales provenientes de los distintos fondos particulares que conforman el acervo y se intercalan textos en los que algunas de las integrantes narran recuerdos y experiencias en primera persona. Se recuperan momentos domésticos, situaciones íntimas, risas, abrazos, festejos, bailes y capturas en exteriores. Las fotografías, en conjunto con el diseño y el formato editorial, proponen un fotolibro que se acerca al formato de un álbum familiar, donde algunos de los clásicos y estereotípicos momentos fotografiables se intercalan con otro tipo de imágenes domésticas de un grupo de mujeres trans (Fig. 7).

Fig. 7. Archivo de la Memoria Trans Argentina (2020).

Las fotos exhiben su materialidad: bordes redondeados, puntas ajadas, variedades de formatos –cuadrados, rectangulares y fotos instantáneas tipo polaroids– imágenes recortadas en las que se resaltan ausencias, rastros de cinta adhesiva, fotos con hongos, deterioros y cambios de coloración, huellas digitales que quedaron impresas en los químicos y desgastes de uso, aparecen las fotos como objetos tangibles, acumuladores de huellas y temporalidades en su materia. Archivos sobrevivientes “a exilios internacionales, migraciones internas, miles de mudanzas, inundaciones, maltrato, y la inacción total de políticas estatales públicas.” (Archivo de la Memoria Trans, 2020).2

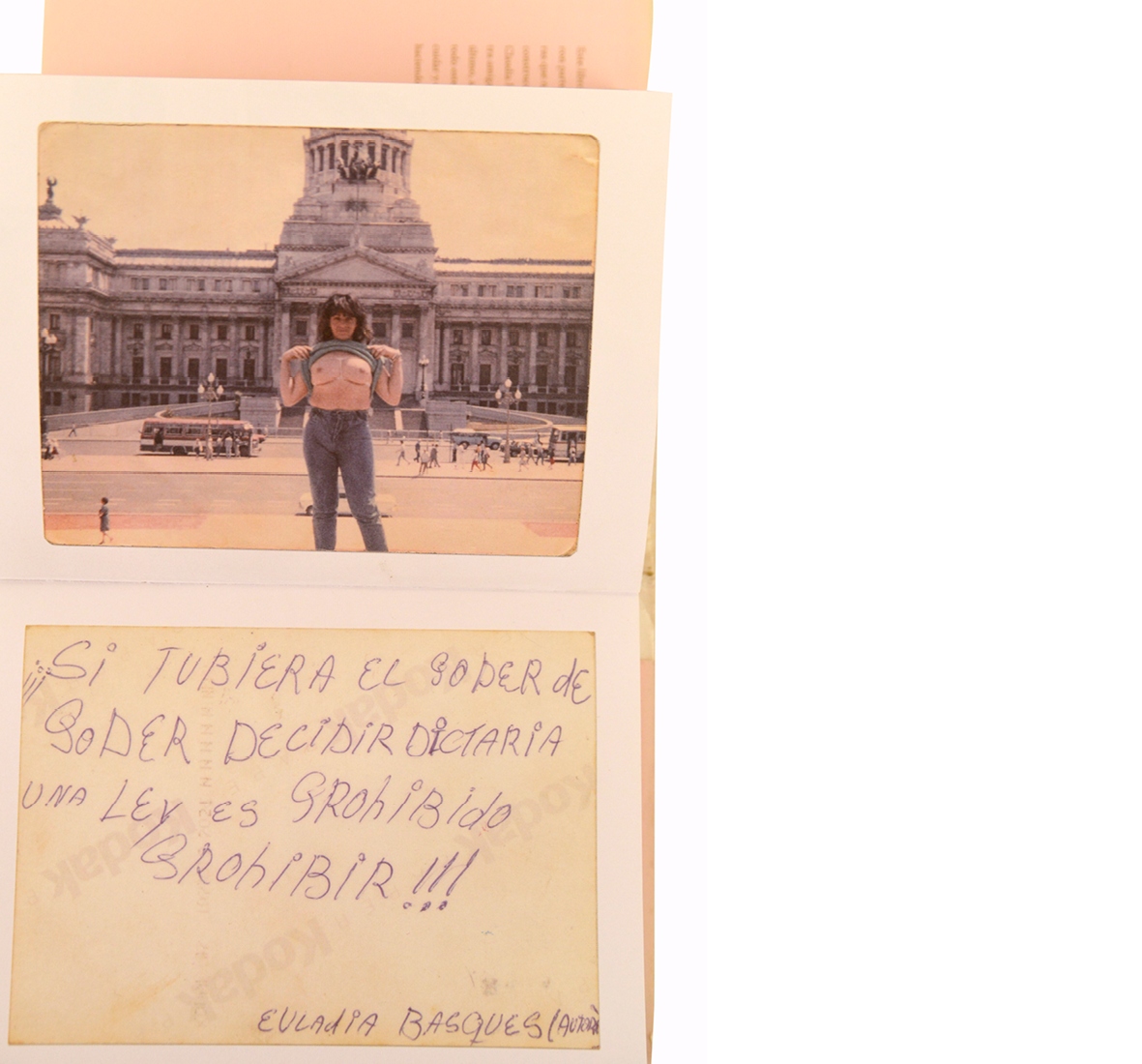

El libro, en un movimiento crítico, provoca una re-localización de los archivos, un cambio de domiciliación de las fotos y de la memoria sobre la comunidad trans, donde las historias que se tejen desde las fotos y los documentos no están consignadas al fuera de norma, al señalamiento o a la contravención, sino que aparece la fiesta, el disfrute, lo comunitario y los afectos (Cámara, 2021). Las imágenes se enlazan y tensionan con algunos textos que funcionan a modo de testimonios –cartas de amores a distancia y de encierros en la cárcel de Ezeiza, consignas de lucha y libertad escritas a mano alzada en el reverso de algunas fotos, experiencias en el exilio o el relato sobre la muerte de una amiga– violencias no inscriptas directamente en las imágenes pero con las que las situaciones fotografiadas convivieron en el cotidiano.

La gesta del libro, comenta Magali Muñiz, surgió con la intención de que todas las integrantes de la comunidad trans que donaban sus fotos al archivo pudieran también tener parte del acervo (Canal Fundación del Libro y la Cultura, 2021). En este sentido, la organización, el tamaño y el diseño se inspira, según la voz de las propias archivistas, en los álbumes de fotos analógicas de la década de 1990. Al hojear el libro, hay que rotarlo constantemente para ver fotos verticales y apaisadas, la manipulación y la experiencia de visualización del formato, nos acercan a un objeto doméstico y afectivo. A lo largo del libro se vuelven sensibles y visibles las voces y miradas de sus protagonistas.

La publicación abre con una de las imágenes más antiguas del archivo, tomada en los años 30 y luego, en una de las primeras páginas, se presenta una foto en la que un flashazo ilumina la escena: la fotógrafa, cámara en mano, apunta al espectador con una cámara compacta, no mira a través de la mirilla, sino que espía por encima. Esta imagen ubica a quien sostiene la publicación en el lugar de la fotógrafa fotografiada, la óptica desde la cual narrará el resto del fotolibro: la propia mirada (Fig. 8).

Fig. 8. Archivo de la Memoria Trans Argentina (2020).

La primera parte del libro sumerge al espectador en casas, fiestas y estudios de fotografía caseros. La cámara las descubre cocinando, comiendo, tiradas en una cama descansando, abrazadas, jugando a las cartas, fumando, compartiendo entre amigas, festejando un cumpleaños, arreglándose y maquillándose frente a un espejo, acariciando un gato, mostrando el resultado de una operación de pechos, hablando por teléfono, bailando, modelando cual actriz o posando eróticamente para la cámara. En esta primera sección, algunas pocas imágenes las retratan en exteriores, en playas, rodeadas de árboles, en el umbral de una casa, apoyadas en un auto o cabalgando. A veces lucen casuales y sorprendidas, y mayormente miran y se sitúan especialmente para la foto. La primera sección del fotolibro reúne fotografías tomadas en la adultez de estas mujeres, compartida en una comunidad y en un cotidiano que transcurre, sobre todo, puertas adentro.

Hacia la mitad del libro, una serie de cartas manuscritas en un tono íntimo marcan un corte. Escritas desde distintos pueblos o desde la Cárcel de Ezeiza, en ellas se narran cotidianeidades, operaciones y muertes. Las amigas y compañeras se extrañan, se quieren y se mandan besos, dibujan flores y corazones. A partir de estos textos y de una contundente imagen en la que Claudia Pia Baudracco, con unos ochentosos jeans de tiro alto, destapa sus pechos recién operados dando la espalda al Congreso de la Nación Argentina, la cámara sale al exterior (Fig. 9).

Fig. 9. Archivo de la Memoria Trans Argentina (2020).

A partir de aquí aparecen otras aristas de sus vidas. Una sección de fotos las retrata en época de carnaval: mucha piel al descubierto, tacones, brillos y plumas. Bailan en la calle, en teatros y posan en grupo. “Los carnavales fueron para nosotras, las feminidades trans, una forma de visibilización, lucha y resistencia. […] se trataba del acontecimiento más esperado del año por ser uno de los únicos momentos de libertad, sin persecución policial y sin el juzgamiento de la sociedad”.3 Finalmente, el relato cierra con una serie de imágenes en el exilio que transcurre mayormente en exteriores. Las fotos registran micros, estaciones de tren, plazas, playas, montañas, puertos y nieve, y en sus reversos algunas notas, cartas y dedicatorias dan cuenta de lo que se abre en estos viajes. “Libres en un Burger de Milán” se lee al reverso de una foto (Archivo de la Memoria Trans Argentina, 2020).

Las propias archivistas resaltan que otro de los objetivos que tuvieron al planificar el libro, fue hacer accesible y público un acervo que tiene relevancia y valor histórico no solo hacia adentro de la comunidad. La fotografía es posibilidad para las sobrevivientes de reivindicar, hacia afuera del grupo, una memoria desde el presente, enlaza tiempos que se inscriben en las fotos y contemporáneamente en este fotolibro-archivo similar a un álbum familiar. Viejas fotos sepia y blanco y negro con esquineros y bordes calados se secuencian con maquillajes recargados, botas altas y looks ochentosos, algunas fotos llevan, incluso, la fecha escrita al dorso o impresa sobre la imagen. Las temporalidades de las fotos se suceden desordenadamente, trans hubo siempre dice María Belén Correa, el libro enlaza de este modo distintos tiempos en un gran álbum familiar que entrecruza generaciones.

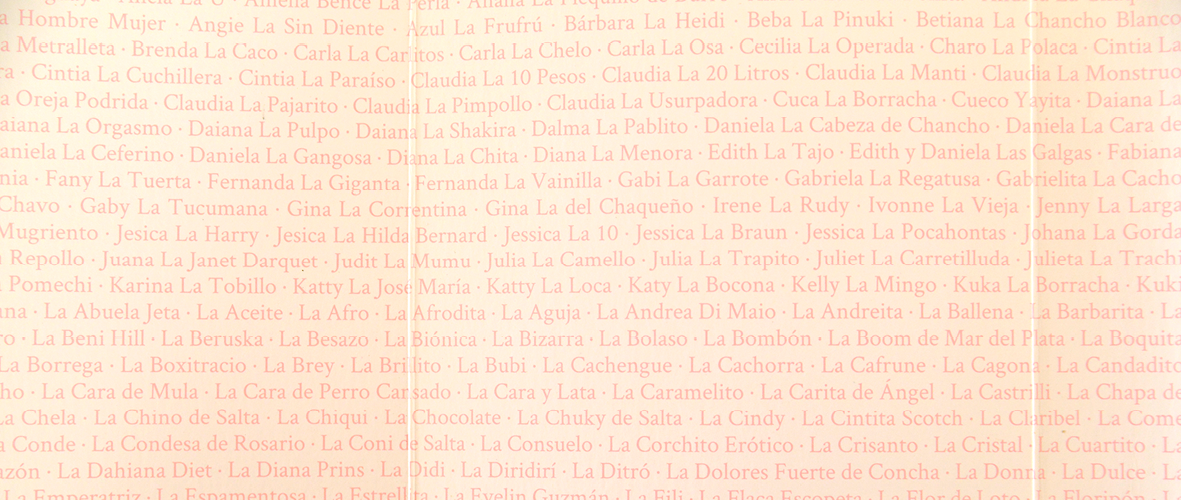

El libro reproduce los reversos de algunas fotos donde figuran dedicatorias o nombres de algunas mujeres y las hojas de guarda llevan los apodos de 600 personas trans que refuerza el sentido grupal. En el caso particular del AMT, el nombrar e identificar a cada una de las fotografiadas resulta un gesto político radical, identitario y afectivo importante (Constantakos, 2021). Por un lado, nombrar a cada una de las muertas y las sobrevivientes implica evidenciar y elaborar una memoria sobre la violencia ejercida a toda la comunidad trans. A partir de los datos que evidencia La Revolución de las Mariposas: a diez años de la gesta del nombre propio (2017), la población travesti y trans fallece, en promedio, a los 32 años, producto de la violencia y exclusión social, política y económica, estructural y sistemática.4 Por otro lado el nombrar y el renombrarse implica la construcción y afirmación de una subjetividad individual que en este conjunto remarca lazos y vínculos. Las compañeras abrazan el libro –comenta Muñiz en referencia a la seguidilla de apodos–, algunas que están y otras que ya no (Canal Fundación del Libro y la Cultura, 2021). Se resaltan las marcas de su conformación colaborativa y su calidad de historia compartida y colectiva. El AMT en su conformación y en las actividades y artefactos que diseña, proyecta un nosotros contemporáneo en tanto comunidad con acción política, lo que aúna el pasado en común y reúne en el presente a la comunidad trans argentina hacia adentro y afuera del grupo (Fig. 10).

Fig. 10. Archivo de la Memoria Trans Argentina (2020).

Antes de que cierren Fotolog. El archivo como un boliche, la mesa de un bar y el cumpleaños de una amiga

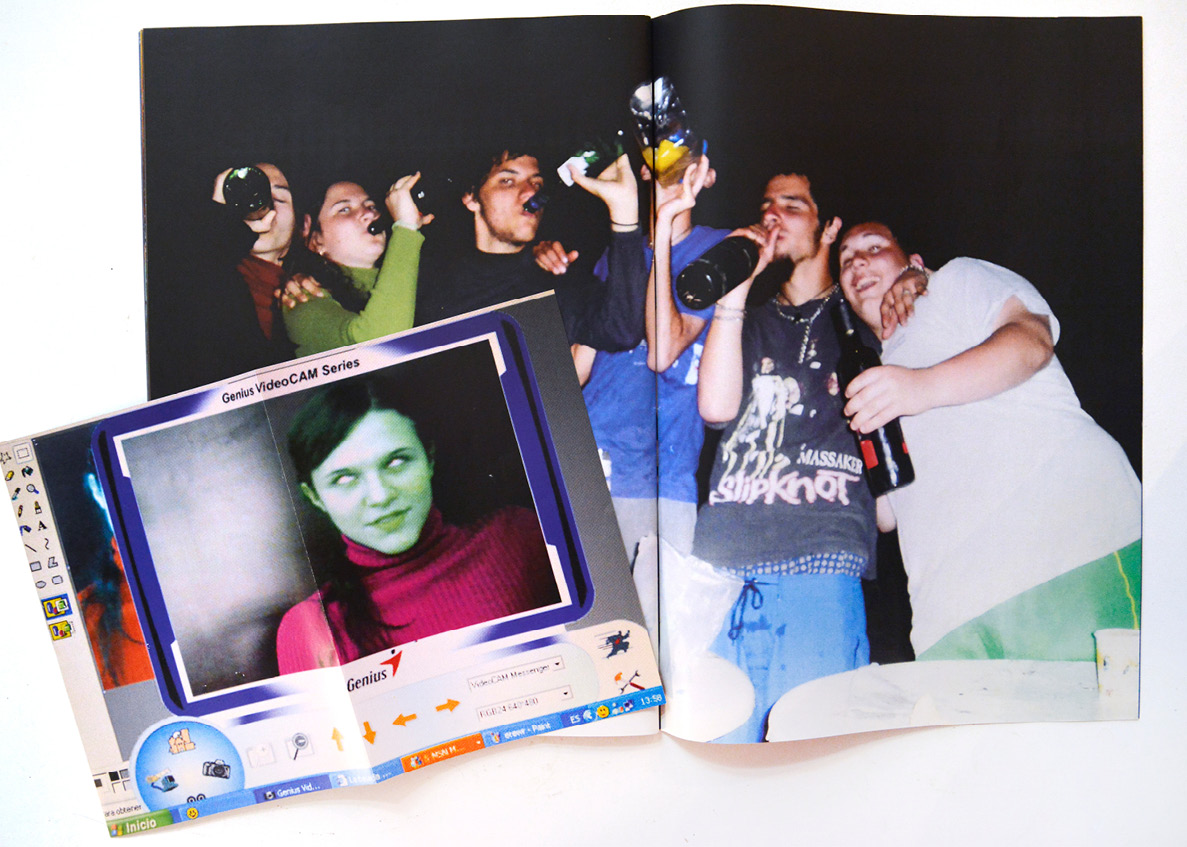

Mientras el Instagram del Museo de la Adolescencia da lugar a vincular materiales de archivos heterogéneos y de diversos tiempos, Antes de que cierren Fotolog, la publicación sobre la que nos centramos en este apartado, particularmente gira en torno al universo íntimo, cotidiano y grupal de jóvenes que vivieron sus adolescencias en los 2000. Se articulan fotografías, algunos textos tomados de chats y mails, fragmentos de poemas y canciones. Autoeditada por el propio Museo de la Adolescencia, con una tirada de 100 ejemplares sigue un formato cercano a una revista. Se conforma de hojas impresas en papel ilustración brillante, plegadas y engrampadas de modo manual, de tapa blanda, formato vertical y en una medida poco estándar de 25x35 cm. La publicación se presenta dentro de un sobre de plástico transparente de hechura artesanal, con el título impreso con esténcil rosa flúor. Dentro de este, también se incluyen una serie de objetos físicos y tangibles del ámbito de lo ordinario y lo común, que pueden encontrarse en un cajón o en una mochila: una púa de guitarra, una chapita de gaseosa atada a un cordón negro, un sobre con glitter plateado y un paquete de chicles Beldent empezado.

El relato visual no hila una narrativa ordenada ni el desarrollo de una historia lineal, tampoco se nombran a los protagonistas, ni a los lugares específicos u orígenes de los archivos. A partir del cruce de imágenes y objetos del universo cultural, material y cotidiano, presenta tiempos de ocio y amistad, comunes, triviales y repetidos de un grupo de jóvenes (Fig. 11).

Fig. 11. Antes de que cierren Fotolog (2019).

Se secuencian imágenes de adolescentes que posan para la foto mientras que otras veces la cámara irrumpe y se entrometen en habitaciones, festejos y carpas. Las situaciones, los gestos y ciertos errores técnicos tales como imágenes fuera de foco, flashes nocturnos, ojos que destellan rojos y encuadres torcidos van hilando momentos descontracturados, generando una atmósfera de intimidad teñida de frescura y desfachatez adolescente. La cámara, muy próxima a los retratados, sumerge al espectador en esas situaciones mientras, a la vez, ofrece manipular algunos objetos y masticar un chicle de menta. Estos elementos que acompañan físicamente la publicación se cruzan con las fotos para contextualizar una generación y llevan a reparar en las propias fotografías también en tanto dispositivos pertenecientes al universo de objetos que conforman a esas juventudes. Los adolescentes de los 2000 fueron la primera generación de jóvenes que transitaron esta etapa de sus vidas con nuevas tecnologías de la información, dispositivos digitales y redes sociales que produjeron fuertes cambios en las prácticas cotidianas y en las formas de relacionarse e interactuar.

Las fotos que componen la revista delatan haber sido tomadas por cámaras de sensores con pocos megapíxeles en consonancia con los inicios de la comercialización hogareña de la fotografía digital a principios del siglo XXI. En esa década también se inauguran, en el marco de las nuevas tecnologías digitales, las primeras redes sociales donde la intimidad se hace virtualmente pública. MySpace, Blog, Fotolog y Facebook emergen como las primeras plataformas fundamentalmente dedicadas a compartir y comentar fotografías de la vida cotidiana producidas de modo no profesional por los propios usuarios. El Fotolog, evocado desde el título de la publicación, se erigió como una de las plataformas de adolescentes del momento para mostrarse y mostrar su entorno (Palazzo, 2008) a través de fotografías tomadas mayormente por cámaras de celulares. Mientras algunos investigadores resaltan los cambios e impactos de la era digital en las nuevas formas de sociabilidad juvenil, en los procesos de articulación de subjetividades y en la conformación de comunidades, otros, por el contrario, resaltan continuidades con los períodos anteriores en el camino de la construcción de la propia identidad en articulación con una pertenencia grupal.5

Lejos de pretender una mirada analítica o resolutiva sobre el tema, Antes que cierren el Fotolog sobrevuela estas cuestiones entrecruzando dimensiones virtuales y analógicas, haciendo un guiño a las interrelaciones sociales que permite el Fotolog, pero trabajando con imágenes digitales tomadas por un grupo de jóvenes que comparte viajes, noches y festejos, tematizando la grupalidad y el rol activo que la fotografía tiene en su conformación.

Por un lado, en relación al Fotolog, si bien en este podían publicarse fotos grupales, los perfiles pertenecían a usuarios particulares y cumplían un rol importante en la elaboración y mostración de la propia imagen. El sujeto de la enunciación se construía a partir de la imagen personal que se exhibía y que era fundamentalmente individual. Los jóvenes recreaban, fijaban, exaltaban, exhibían e inmortalizaban su mundo compartido, sobre todo en aquellos momentos en que no contaban con la presencia física de los otros, como una vía para manifestar la propia identidad y, desde allí, a la vez, buscar una pertenencia grupal (Goszczynski, 2008).

El título de la publicación se imprime artesanal y rústicamente en el sobre que la contiene en contraposición al mundo virtual. Así como también la propuesta disloca el valor y el sentido de las imágenes originalmente digitales en una revista impresa que modifica la materialidad, quiebra la escala y las expectativas respecto del tamaño de las fotos en sus capturas originales. Las imágenes, diagramadas al corte, ocupan páginas enteras o dobles páginas, resultando en tamaños inesperados en relación al resguardo tradicional de fotos domésticas tomadas por cámaras de pocos megapíxeles, mayormente visualizadas en pantallas de computadoras y celulares. La fotorrevista resalta artificialmente y traslada a las impresiones en papel, ciertas características visuales de las fotos digitales de poca resolución, sin definición y pixeladas. Hito Steyerl (2014) se refiere a imágenes pobres para referirse a fotografías tomadas con celulares, de baja calidad, descargadas, reformateadas y reeditadas, sin copyright ni autoría, originadas para ser enviadas y compartidas en redes. El MDA en su propuesta general y particularmente Antes de que cierren en Fotolog (2019), en su materialidad, transforman las sobrevidas de archivos mínimos y pobres, fotos que nacieron dispuestas a desaparecer en la nube.

Por otro lado, en contraposición a la virtualidad del Fotolog, la revista secuencia imágenes que tematizan fundamentalmente una grupalidad que se encuentra y convive físicamente. Aunque cabe recordar, que conformar comunidades digitales también es uno de los objetivos principales del proyecto más amplio del MDA. Cecilia León (2020) se pregunta ¿Es necesariamente un museo una variante del mausoleo? ¿Un lugar donde dejarle flores a lo que ya no es? ¿No puede acaso ser más parecido a un boliche, a la mesa de un bar, al cumpleaños de una amiga? un lugar donde encontrarse, una excusa para reunirse, para sentirse cerca, para celebrar, bailar, gritar. Así como el proyecto más amplio del museo, Antes de que cierren el Fotolog puede ser pensado como un libro-archivo que conserva imágenes y rastros de un grupo de jóvenes en una particular red de sentidos reforzando historias y pasados colectivos.

Malvinas. Memoria de la Espera. No hay memoria sin archivo, pero tampoco mera memoria archivada

De las publicaciones que aquí retomamos, Malvinas. Memoria de la Espera (2017) es la que menos explora sobre las posibilidades editoriales en relación al formato y la materialidad, ya que sigue los parámetros previstos por una colección editorial que se diseñó previamente. El libro es el 12vo volumen de la colección Pequeño Formato de ArGra Editorial, compuesta por pequeños ejemplares de 15 cm. x 11 cm. que, tal como lo presentan en sus redes sociales, viene a saldar un viejo anhelo de la Asociación de Reporteros Gráficos: editar y publicar ellos mismos su labor sin la mediación de la edición y los recortes de los medios masivos. A partir del archivo personal de Mario Feroldi –soldado excombatiente en la guerra de Malvinas, ingeniero y aficionado a la fotografía– surge una muestra expuesta en el Palais de Glace en julio 2017 en el marco de la XXIX Edición de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, así como también la edición del fotolibro en el que nos centramos en este apartado. Luego, Martín y Sandstede continuaron el trabajo y conformaron el archivo más amplio Malvinas. Memoria de la Espera.

Más allá de no presentar características editoriales específicamente diseñadas para el corpus de imágenes que monta el trabajo, nos resulta significativo este fotolibro dado el tipo de fotografías que archiva, su tratamiento y el enfoque del trabajo que resalta el valor social y colectivo de las imágenes que dan lugar a una aproximación y una intimidad singular desde la óptica de los propios retratados.

Sandstede subraya que el principal objetivo de todos los libros de la colección Pequeño Formato es que las imágenes circulen y que no queden varadas en los archivos. Siguiendo a Maximiliano Tello (2018), no hay memoria sin archivo, pero tampoco mera memoria archivada. La memoria es un desplazamiento de los registros, una dislocación de lo almacenado, en este sentido el ejercicio de la memoria siempre es anarchivista.

En este sentido, el libro funciona como un canal que da visibilidad a materiales que de otro modo quedarían guardados en acervos particulares o institucionales, quizás apartados de una posible elaboración en colectivo. El libro saca el archivo a la calle y lo vuelve espacio público para el intercambio y el pensamiento sobre un pasado en común.

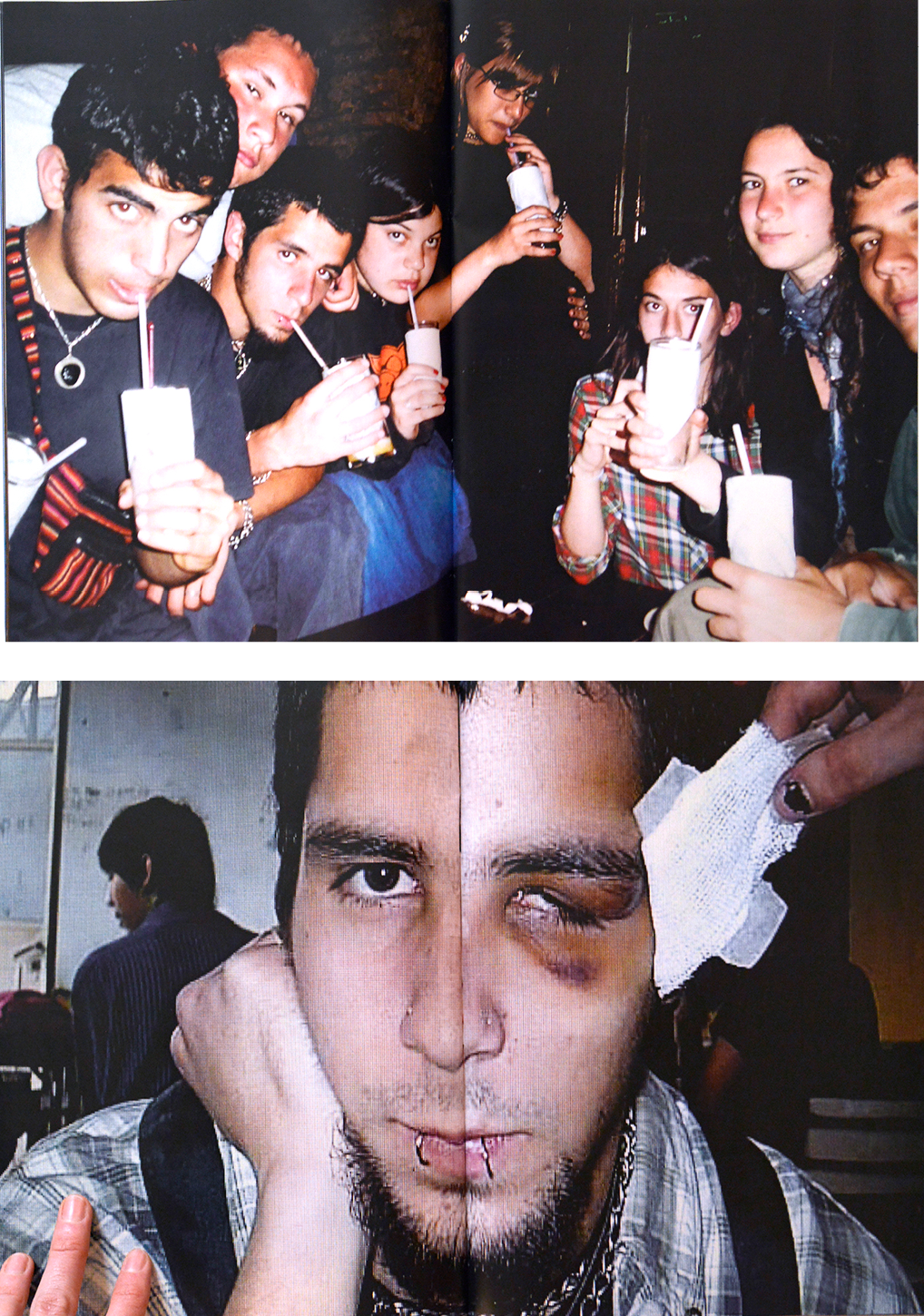

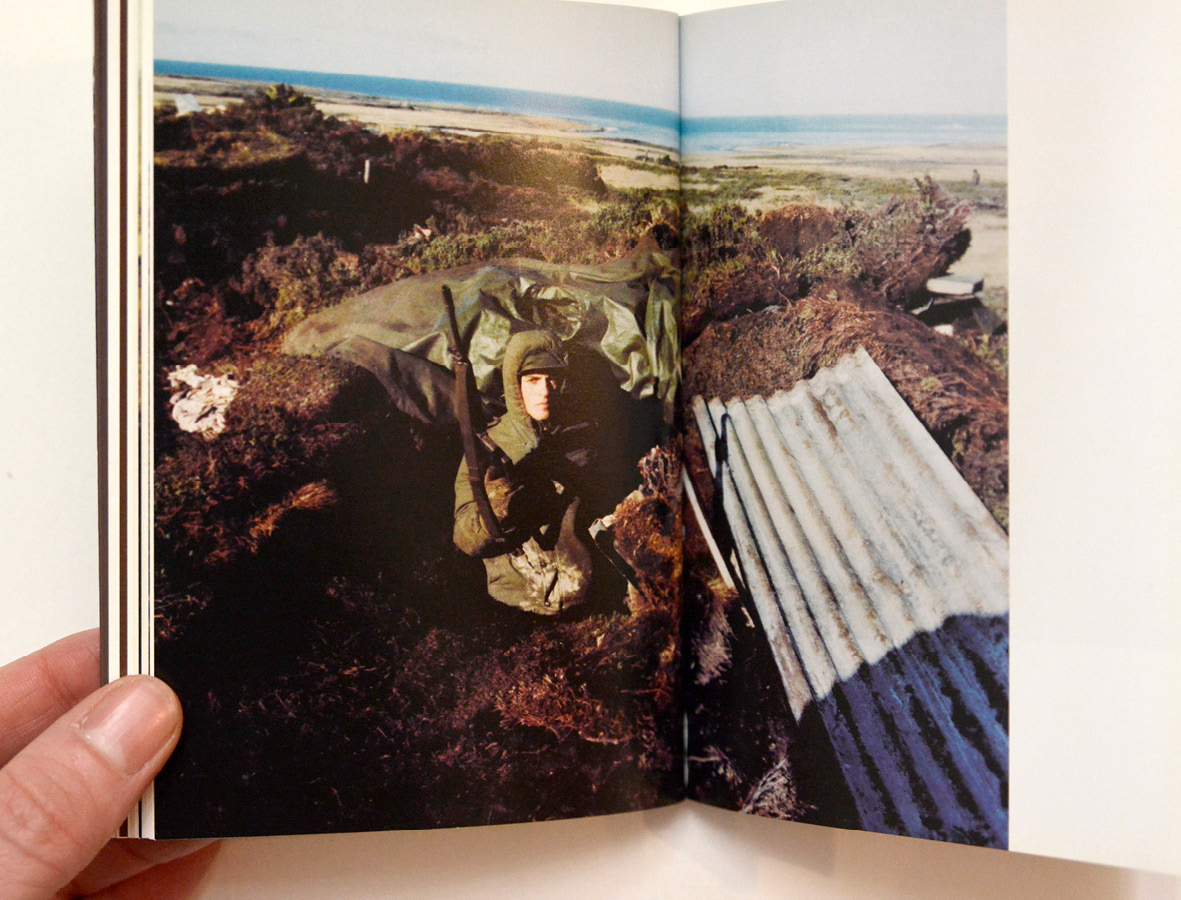

Malvinas. Memoria de la Espera (2017) monta principalmente una serie de retratos individuales y grupales de jóvenes en uniformes militares que posan para la cámara, soldados de entre 18 y 21 años que hacían el servicio militar obligatorio y que fueron convocados para participar de la guerra. Son fotografías tomadas con cámaras compactas que algunos soldados, improvisadamente, llevaron a Malvinas entre sus pocas pertenencias. Fabián Volonté –soldado conscripto clase 62– relata que cuando le anunciaron que iría a Malvinas, llamó a su hermano y le pidió que, sin contarle nada a su madre, le alcanzara cigarrillos y una cámara, “pensé que era lindo llevar una cámara, pero no para retratar una guerra sino para hacer retratos, para mostrar cómo era el lugar, retratar compañeros, cómo era Malvinas…” (Volonté, 2021). La página web acoge entrevistas filmadas a algunos de los donantes de los materiales, colimbas y también voluntarios y voluntarias que viajaron por impulso propio, quienes relatan haber llevado cámaras para sacar fotos como recuerdos personales, “sin pensar que esto podía servir para la historia, para el mañana, para nuestros hijos y nietos y futuras generaciones […]” (Urbieta, 2021). Silvia Barrera –instrumentadora quirúrgica que participó a bordo del Buque Hospital Irizar– relata que un día antes de viajar, su padre le compró una cámara Minolta Pocket de 110 mm y diez rollos de película. Cuando él se la entregó le dijo: “Sacá fotos a todo lo que veas así después veo lo que vos viviste” (Barrera, 2021). En la web, las palabras de los propios protagonistas y fotógrafos conviven con las imágenes (Figs. 12 y 13).

Fig. 12. Malvinas. Memoria de la Espera (2017).

Fig. 13. Malvinas. Memoria de la Espera (2017).

En cambio, en el fotolibro, luego de un breve texto introductorio a modo de prólogo, las fotografías se suceden de continuo, sin epígrafes ni referencias textuales que anclen nombres, geografías, situaciones ni autores de las fotos. El continuum de imágenes genera un ritmo visual y un tiempo suspendido que nos ubica en el lugar de ese grupo que se miró a sí mismo. El acto fotográfico inscripto en estas fotos, es también desde donde se desprenden sus sentidos, lo que miraron y sobre todo lo que eligieron registrar de esta experiencia.

Las fotografías repiten situaciones: retratos en paisajes desolados y climas áridos, grupos de rocas dispersos, pastos duros y bajitos, algunas sierras de poca altura y una repetitiva línea de horizonte a veces torcida, a veces brumosa, a veces azul, construyendo un largo y monótono tiempo. Los colimbas posan solitarios o en grupos, serios o con leves sonrisas portando pistolas, fusiles, palas, colchonetas o con las manos en la cintura. Se intercalan algunas fotos en las que solo se ven paisajes, en las que, casi como recuerdos de vacaciones, se asoma uno de los tantos atardeceres que los jóvenes contemplaron durante la guerra por esos días. Las fotografías también registraron algunas situaciones de subsistencia cotidianas: un grupo de soldados mira a cámara y toma de cacharritos, el casco de una granada improvisadamente hace de mate o se reparten unas pocas provisiones. Las fotos, particularmente seleccionadas para la publicación, fueron tomadas previo al desembarco inglés, de allí el título del libro, Memorias de la espera. Son imágenes de situaciones que sostienen la incertidumbre por lo que se avecina, no hay momentos decisivos, no muestran situaciones álgidas ni violentas, no aparecen los instantes límites esperables en un enfrentamiento bélico ni el espectáculo del horror, así como tampoco el hambre, el abandono, los abusos y las torturas ejercidas por los oficiales argentinos contra los propios soldados.

Se distancian también de las imágenes de prensa de la época, Cora Gamarnik (2015), –autora que se detiene especialmente en las fotografías que circularon sobre esta guerra en la prensa masiva– destaca que, bajo la vigilancia de la dictadura, las primeras imágenes publicadas en medios de comunicación tomadas por fotógrafos profesionales mostraron soldados felices, sonrientes, aparentemente comprometidos con la causa y saludando a cámara. Mientras que luego de la rendición, se difundieron fotografías en las que se veían soldados con frío, miradas perdidas y aspectos demacrados. A diferencia de estas dos impresiones mostradas por la prensa en su momento, en Malvinas. Memoria de la Espera (2017), la apariencia de no suceso, algunas imágenes en las que podrían compararse a partir de las poses, los abrazos y las sonrisas a fotos de viajes con amigos, encierran gestos y climas tensos. Son fotografías que miradas en conjunto y desde el presente, inscriben las experiencias que, desde entonces, transformaron las vidas de esos jóvenes que recién salían de la adolescencia. Las fotos recuerdan que allí estuvieron y esconden los futuros dramáticos, los bombardeos, la vuelta a casa, el tratamiento a nivel nacional e internacional del relato sobre la guerra y de los excombatientes que se desarrollará en los próximos años.

También resulta interesante relacionar estas fotos con las cartas enviadas desde la isla a familiares, novias y amigos, otro tipo de registros elaborados en paralelo también por los conscriptos. En estos materiales –recuperados y reunidos recientemente, en parte, por el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y el podcast Memoria Epistolar de Malvinas– se imprimen también, sus voces y miradas en cruce con los objetivos de las fotos: contar en primera persona Malvinas a sus familias.

En las cartas relatan el frío, el hambre o un bombardeo, pero también cuentan anécdotas con humor o cierran sus escritos con palabras que intentan transmitir tranquilidad, quizás como un modo de enfrentar ellos mismos el miedo y los avatares. En los rincones de estas redacciones que aparentan calma, se esconden también las censuras. Como testimonian años después algunos de sus protagonistas, las cartas debían ajustarse a lo que las reglas oficiales marcaban sobre lo que podían o no contarse sobre lo que ocurría en la isla. De aquí que también, en estas fotos de poses para la cámara, aparentemente al margen de los momentos crudos y trágicos de una guerra, pivotean entre lo que querían y debían mostrar además de registrar ciertas situaciones de los primeros días en la isla previo a los bombardeos en los que aún no había habido realmente enfrentamientos ni abusos. Pero estas fotos también tenían el objetivo de ser enviadas a sus familiares, quizás por eso, así como las cartas, encierren la necesidad de mostrar a sus personas queridas que todo iba más o menos bien, que no estaban en peligro y que, empuñando sus armas, en general torpemente, ya estaban listos para defender a la patria.

En el fotolibro, las imágenes que inician y cierran todo el trabajo quedan por fuera de este relato autobiográfico grupal y contextualizan y orientan también los sentidos. Una primera fotografía de archivo en blanco y negro muestra una larga fila de jóvenes esperando la revisación médica que les permitiera viajar a la isla. Mientras las últimas cuatro imágenes del libro también resultan claves: cruces blancas en el cementerio Argentino de Darwin en las islas Malvinas, una foto tomada por un médico a bordo del Buque Bahía Paraíso de un combatiente desnudo y desnutrido con las costillas marcadas, la difundida imagen del Ara Belgrano hundiéndose y, finalmente, la foto que cierra el libro, tomada en un homenaje a los muertos en las Malvinas en 1985, donde familiares y ex combatientes arrojan, desde un barco, flores al mar. Estas pocas fotos que inician y cierran el relato, enmarcan el acercamiento y abren los ojos sobre lo que el resto de las imágenes dan a ver.

Estos materiales sobre Malvinas, al igual que las fotos del Archivo de la Memoria Trans que también sortearon mudanzas, olvidos y muertes, llevan inscriptas sus propias supervivencias, conflictivas, casi clandestinas. Muchos ex colimbas relatan que primero tuvieron que ocultar los rollos sin revelar en capuchas, dobladillos de pantalones o en la ropa interior frente a las requisas de los ingleses para poder ser sacados de la isla y calculan que mucho material quedó en manos de los enemigos. Así como también narran que debieron ser escondidas de la censura del propio ejército argentino que dictó durante el conflicto y posteriormente sobre lo que se podía o no hablar y mostrar sobre la guerra. Estas fotos sobrevivieron restricciones, descartes y olvidos durante casi cuarenta años. De este modo, las vidas y recorridos de las propias fotografías aparecen también abriendo sentidos sobre la guerra en sus devenires posteriores, en sus supervivencias, ocultamientos y momentos de visibilidad, esto es parte de lo que también exponen las imágenes sobrevivientes, entremezcladas con los relatos, permiten imaginar las fotos perdidas, lo no fotografiado y aquello que fue necesario para que esas fotos aún existan.

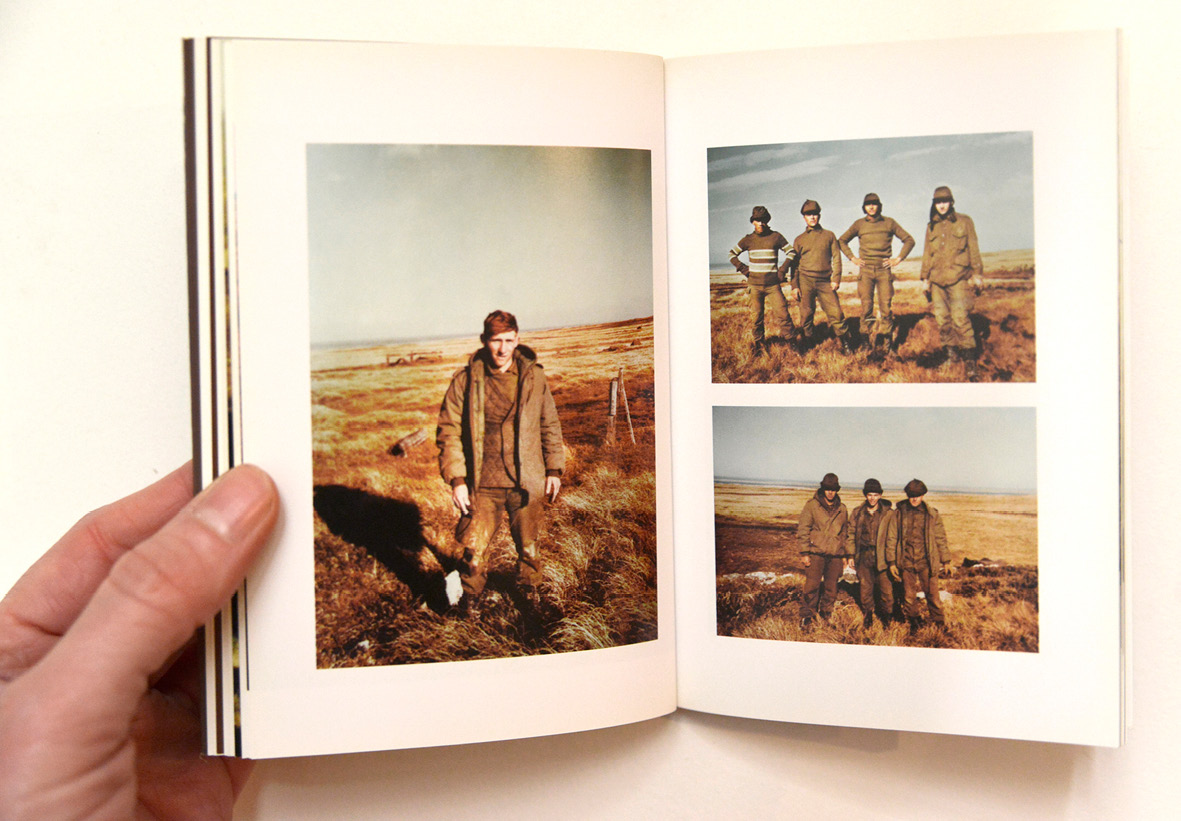

S/T Malvinas. Fotografías para constelar

S/T Malvinas (2022) es un objeto editorial de Zafarrancho Ediciones, proyecto independiente que diseña publicaciones para trabajar especialmente con grupos de infancias y adolescencias a través de la fotografía. El dispositivo editorial consiste en un alargado sobre de papel madera con una pequeña silueta de las islas Malvinas impresa en un rincón que contiene una selección de 20 fotografías pertenecientes a distintos fondos documentales del archivo MME. También se incluyen una carta remitida a los lectores que relata el origen de las fotos, así como un pequeño cuadernillo, Libreta de apuntes: Acompañar el acto de mirar, que trata sobre las relaciones entre fotografía y memorias y breve información sobre la guerra de Malvinas (Fig. 14).

Fig. 14. S/T Malvinas (2022).

El sobre está sellado y el primer espectador que lo recibe debe decidir si mantenerlo impoluto o romperlo para descubrir su contenido. Dentro, las imágenes, copiadas en pequeños y diversos formatos, acercan al espectador a la manipulación de las copias sueltas originalmente resguardadas. El formato invita a entremezclar las imágenes y buscar relaciones. El proyecto planea generar momentos de encuentros fotográficos con otros. En los traspasos de mano en mano, los posibles órdenes dejan lugar a los espectadores a generar sus propias comparaciones, agrupaciones y reorganizaciones de secuencias. Las interrogaciones y reflexiones sobre la guerra y las fotos de los conscriptos emergen de las potenciales conexiones a cargo de los espectadores. La carta amarillenta y tipeada a máquina de escribir que contiene el sobre, declara el objetivo del proyecto: resguardar y difundir las imágenes con fines particularmente educativos, culturales y de ejercicio de memoria. “Poner al resguardo y volver disponible este material es un gesto de resistencia” pronuncia el propio proyecto en el cuadernillo. Motiva a sus usuarios a atender a las imágenes en sus aspectos iconográficos, su materialidad y al gesto afectivo y sensible de manipular fotos y “pensar con las manos”, tal como se lee en la propuesta. El título –S/T Malvinas– deja al grupo de espectadores un espacio para pensar cómo nombrar a esta publicación y apela a repensar sobre qué hacer hoy con estas fotos.

Las copias fotográficas, por un lado, acercan a los momentos registrados, así como también reproducen algunas características objetuales de los originales: una variedad de formatos que se corresponden a diversas cámaras y heterogeneidad de alteraciones físicas y químicas. Las marcas materiales que se intentan reproducir en estas fotografías llevan a imaginar los derroteros de estos objetos y dan cuenta de las capas temporales que acumulan sus superficies. Estas marcas recuerdan la materialidad objetual de las fotografía y abren preguntas acerca de la vida y supervivencia de los jóvenes y de las fotos. Imágenes, objetos y cuerpos se entrelazan en sus supervivencias.

El proyecto propone una exploración en colectivo, desde el diseño del dispositivo se proyectan modos de ver y pensar interactivos, grupales y no explicativos sobre lo que las imágenes fijaron en instantes que aún pueden ser movilizados y revistados por nuevas generaciones. Lejos de los guantes blancos de algodón, las fundas de resguardo especiales y los usuales protocolos de conservación que se deben mantener en un archivo tradicional que resguarda materiales originales, S/T Malvinas acerca las imágenes a un uso familiar, a un archivar y compartir doméstico, incierto, desprolijo, afectivo y personal que acompaña las curiosidades, las búsquedas, los vínculos y las charlas que pueden tejerse a su alrededor. Las temporalidades de las imágenes no se cierran únicamente a un tiempo pasado, los archivos son dispuestos a movimientos en los que su autoridad puede ser reconsiderada a la luz de nuevas preguntas y puestas en constelación que sostengan otros diálogos en torno a la guerra de Malvinas. “Los archivos fotográficos familiares en el ámbito privado son recuerdos, pero cuando intervienen en el espacio público se vuelven memoria de la comunidad.” declara en su perfil de Instagram Zafarrancho Ediciones.

El fotolibro-archivo como ejercicio de práctica contra archivística

Frente al paradigma tradicional del archivo que otorga una localización, un domicilio, un lugar fijo para los documentos, los tres proyectos –AMT, MDA y MME– así como los fotolibro-archivo retomados en este escrito implementan distintas estrategias con la intención de diseñar acervos y dispositivos que proyecten, en su propio hacer, reubicaciones respecto al lugar que, hasta entonces, tenían los materiales que resguardan.

En primer, lugar agrupar materiales y crear archivos que no existían antes con objetos e imágenes no considerados hasta el momento, a partir de articulaciones no estatales ni institucionales, en las que se retoman y a la vez subvierten muchas de las características del paradigma tradicional de archivo, resulta un gesto crítico y contra archivístico. Los tres proyectos se interrogan por el modo de conformar los archivos y sobre quiénes son los que deben llevar adelante las tareas de archivo, generando experiencias alternativas de conformación, gestión y recepción en conjunto, ampliando y democratizando las diversas instancias de interacción con los materiales. En todos los casos, en la conformación colectiva y colaborativa se presentan como prácticas reivindicativas de construcción de un común y como visibilización de problemáticas a la luz de un presente y no particularmente como formas de catalogación y control de los materiales. Como ya lo mencionamos, el archivo supone al archivero y es en sus modalidades de hacer archivo y ponerlo en marcha que se conjugan la inscripción, subjetivación y la afirmación de la existencia del colectivo que los conforman. Jaques Derrida (1997) supone al archivo no solo como un lugar de almacenamiento y conservación, sino también como archivo archivante en el que su conformación y estructura son propositivos y conformadores del contenido archivable en su surgir mismo y en su relación con el porvenir. En los tres proyectos, el propio acto de archivar se plantea como una práctica que no es neutra, objetiva ni cerrada. Todo gesto de documentación es una intervención (Appadurai, 2003) y, en este sentido, todo archivo es una metaintervención.

También resultan proyectos disruptivos al poner en debate lo que merece o no ser resguardado en un archivo. Todos apuntan a prolongar las vidas de materiales reservados a usos privados, a veces descuidados, ignorados o desestimados hasta entonces, por lo cual proponemos pensarlos en tanto archivos menores al recopilar objetos e imágenes cotidianas y comunes que no podían o merecían resguardarse en conjunto y mostrarse públicamente. Los proyectos comienzan con un estratégico movimiento crítico que implica la migración de fotografías de archivos personales, privados y dispersos, a nuevos marcos de legibilidad en red, lo que los vuelve públicos y los lleva a trabajar enredados y en conjunto, y remueve lo que las fotografías podían hacer y decir hasta el momento para elaborar experiencias, memorias e historias en un horizonte colectivo compartido. El AMT, MDA y MME, en tanto movimientos anarchivistas buscan alterar órdenes, clasificaciones institucionales y sistemas normalizados de organización del mundo sensible y sus registros.

A la vez, la preocupación por el rescatar y conservar aparece a la par de la revisión de sus materiales, cada uno de los proyectos ensaya diversos modos de poner en movimiento las fotografías en vínculo con los propios procesos de archivación. Las variadas acciones y artefactos –plataformas digitales, redes sociales, actividades, exhibiciones, proyecciones, talleres y especialmente en los fotolibros que analizamos– redisponen los materiales en distintas situaciones que movilizan los pasados y presentes que se elaboran a su alrededor en vistas de repensar los archivos comunes y menores, revisando su autoridad, ordenamiento, gestión y localización, poniendo en valor materiales de archivos domésticos para generar espacios para el pensamiento en colectivo en el presente. La pregunta por la actualidad de los archivos de modo colectivo, abre una posibilidad crítica en el trabajo con las fotografías y con el pasado en las que, al decir de Didi Huberman (2010), lo que vemos, nos mira, llevando a involucrar lo personal y lo privado con lo que puede establecerse en común. Refieren no solo a una huella o registro de algo que ha sido en el pasado, sino a un trabajo político de participación y elaboración colectiva que compromete el presente y dispone a la imaginación a futuro. Un futuro que las fotografías dispersas y atesoradas en archivos domésticos quizás ignoraban o guardaban de modo latente.

De aquí que entendemos a los fotolibros-archivo, en el marco de los proyectos más amplios de gestas de archivo, como parte de un acto de inscripción, subjetivación y afirmación de existencias y como prácticas de constelaciones visuales críticas. La figura de la constelación en Walter Benjamin (2005) tiene la capacidad de hacer emerger, en un instante, las relaciones y el campo de fuerzas que hacen posible una imagen. Momento en el que el presente se vincula al pasado, dando cuenta también de la acumulación de las capas de la historia. Los fotolibros retomados funcionan como ejercicios de archivos a la vez que como instancias de inmovilización estratégicas, donde las imágenes en conjunto con otros objetos y las características materiales, de diseño y conceptuales de las distintas publicaciones alumbran algunas aristas del universo que puede desprenderse de estas fotografías. Los fotolibros no operan como meros contenedores o catálogos de las respectivas colecciones, sino como espacios de reelaboración de los materiales archivados.

En este sentido, revisan y se ubican contra un modelo tradicional de archivo, contra un modo de jerarquizar y rescatar materiales, contra un único tipo documentos y contenidos archivables, contra el olvido de ciertas problemáticas históricas y sociales, contra un particular método de acercarse a las imágenes, contra una única temporalidad fotográfica ubicada en el pasado. El gesto crítico de estos proyectos se presenta con capacidad de desmontar, redistribuir, visibilizar y producir memorias e identidades diversas, relatar otras historias cotidianas sobre la comunidad trans argentina, sobre ciertas grupalidades de las juventudes en los inicios de las redes sociales y sobre vivencias en primera persona acerca de la Guerra de las islas Malvinas.

Artières, P. (1998). Arquivar a própria vida. Estudos Históricos, 11(21), 44-55. https://periodicos.fgv.br/reh/article/view/2061

–––. (2019). Escribir el murmullo del mundo. En F. Caravajal, M. Dávila Freire, M. Tapia (Eds.), Archivos del Común II: El Archivo Anómico (pp. 22-27). Ediciones Pasafronteras / Red Conceptualismos del Sur.

Appadurai, A. (2003). Archive and Aspiration. En J. Brouwer, y A. Mulder (Eds.), Information Is Alive: Art And Theory On Archiving And Retrieving Data 2 (pp. 14-25). NAi Publishers. https://pzwiki.wdka.nl/mw-mediadesign/images/c/ce/ArjunAppadurai_ArchiveandAspiration.pdf

Benjamin, W. (2005). Libro de los pasajes. Akal.

Burucúa, J. E., y Kwiatkowski, N. (2014). Cómo sucedieron estas cosas. Representar masacres y genocidios. Katz Editores.

Buchloh, B. (2004). Formalismo e historicidad: modelos y métodos en el arte del siglo XX. Akal.

–––. (2009). Atlas de Gerhard Richter: o arquivo anômico. Arte & Ensaios, 19(19), 195-209. https://doi.org/10.60001/ae.n19.p194%20-%20209

Cámara, M. (2021). Seminario de Posgrado. El trabajo del archivo. Omisiones, reencuadres, desbordes en la literatura y las artes latinoamericanas. FFYL, UBA.

Caravajal, F., Dávila Freire, M., y Tapia, M. (Eds.). (2019). Archivos del Común II: El Archivo Anómico. Ediciones Pasa fronteras / Red Conceptualismos del Sur.

Constantakos, M. (2021). Entre el concepto de archivo y el estatuto de lo fotográfico. Walter Benjamin, Roland Barthes y Jacques Derrida, algunos cruces posibles para el análisis de prácticas artísticas contemporáneas. Revista de Antropología Visual (Chile), 29, 1-18. http://doi.org/10.47725/RAV.029.05

De Certeau, M. (2006). La escritura de la historia. ITESO/Universidad Iberoamericana.

Derrida, J. (1987). La difunta ceniza. Ediciones La Cebra.

–––. (1997). Mal de archivo. Una impresión freudiana. Trotta.

Didi-Huberman, G. (2010). Lo que vemos. Lo que nos mira. Manantial.

Foster, H. (2016). El impulso de archivo. Nimio, 3, 102-125. http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/nimio/article/view/351

Guasch, A. M. (2011). Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Akal.

Gamarnik, C. (2015). La fotografía de prensa durante la guerra de Malvinas: la batalla por lo (in)visible. Páginas, 13, 79-117. http://paginas.rosario-conicet.gob.ar/ojs/index.php/RevPaginas

Goszczynski. L. (2008). Hacia los usos adolescentes del fotolog: vía ¿libre? para la presentación de sí. En M. Urresti (Ed.), Ciberculturas juveniles. Los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de Internet. La Crujía Ediciones.

León, C. (2020). Huele a espíritu adolescente. Pensando museos, 28 de marzo. https://pensandomuseos.wordpress.com

Lorenz, F. (2005). Los jóvenes y la guerra de Malvinas. A propósito de la película Los chicos de la guerra. Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. https://www.bnm.me.gov.ar

Ministerio Público de la Defensa (CABA)-Poder Judicial (CABA) (2017). La Revolución de las Mariposas. A 10 años de La Gesta del Nombre Propio. Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. https://www.alec.org

Okwui, E. (2008). Archive Fever. Uses of the Document in Contemporary Art. International Center of Photography and Seidl.

Osthoff, S. (2009). Performing the archive: The transformation of the archive in contemporary art from repository of documents to art medium. Antropos Press.

Perec, G. (2013). Lo infraordinario. Eterna Cadencia.

Pittaluga, R. (2006/2007). Notas a la relación entre archivo e historia. Dossier Archivos del Sur. Políticas de la Memoria, 6/7, 199-205. https://ojs.politicasdelamemoria.cedinci.org

Rancière, J. (2014). El reparto de lo sensible: estética y política. Prometeo Libros.

Ricoeur, P. (2004). La memoria, la historia y el olvido. Fondo de Cultura Económica..

Steyerl, H. (2014). En defensa de la imagen pobre. Los condenados de la pantalla. Caja Negra.

Tello, A. M. (2018). Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo. La Cebra.

Urresti, M. (Ed.). (2008). Ciberculturas juveniles. Los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de Internet. La Crujía Ediciones.

Canal Fundación del Libro y la Cultura. (21 de septiembre del 2021). Presentación de libro: Archivo de Memoria Trans, [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=3gZBgF1NC7E

Canal Encuentro. [Archivo de la Memoria Trans] (2021). Reveladas. [Video]

Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2021 [Archivo de la Memoria Trans] (2021). Presentación de libro: Archivo de Memoria Trans. [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=3gZBgF1NC7E

Referencias de páginas web y redes sociales

Archivo de la Memoria Trans. www.archivotrans.ar [Página Web]

–––. @archivotrans [Perfil de Instagram]

–––. @archivotrans [Perfil de Facebook]