Huellas impresas del árbol caído

Reescrituras dibujantes de Héctor Libertella

Juan Pablo Luppi

CONICET – Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.

Instituto de Literatura Hispanoamericana.

Buenos Aires, Argentina

https://orcid.org/0000-0001-9867-7017

Luppi, Juan Pablo (2024). Huellas impresas del árbol caído. Reescrituras dibujantes de Héctor Libertella. TAREA, 11(11), 104-134.

Resumen

Productor de una poética novedosa en los márgenes de la literatura latinoamericana, Héctor Libertella forjó un proyecto como copista tipográfico de mensajes herméticos. Con creciente intensidad desde mediados de la década de 1980 hasta su muerte en 2006, generó libros por reescritura, facturada entre mecanografía y diagramación manual. La composición simultáneamente impresa y textual disuelve límites entre libros y explora los huecos que deja la traza de significantes sin significado, lo que quiebra la barra binaria del signo. El montaje de libros crea una topografía tipográfica de intrincación verbal y visual, que recicla potencias de copia, corte, injerto. La librería de Libertella propicia desvíos de la seriedad e inexorabilidad de las letras de molde, y rasga la fisicalidad del volumen con las condiciones corporales, inscriptas en las formas de leer-escribir tras cinco siglos de cultura impresa. Residuo de la civilización tipográfica, el cuerpo sostiene el libro disperso, inquietante en el movimiento de la ficción teórica. El artículo indaga destellos de esa poética hermética a destiempo del presente, desplegada en acciones de auto-reescritura, que cruzan el régimen escópico con letras alineadas en libros.

Palabras clave: blancos; cuerpo; librería; signo; valor

Printed Traces of the Fallen Tree. Héctor Libertella's Rewritings as Sketches

Abstract

Producer of a novel poetics on the margins of Latin American literature, Héctor Libertella forged a project as a typographic copyist of hermetic messages. With increasing intensity from the mid-1980s until his death in 2006, he generated books through rewriting, crafted between typewriting and manual layout. The simultaneously printed and textual composition dissolves boundaries between books and explores the gaps left by signifiers without meaning, breaking the binary bar of the sign. The montage of books creates a typographic topography of verbal and visual intricacy, recycling powers of copying, cutting, grafting. Libertella's bookstore encourages deviations from the seriousness and inexorability of block letters, tearing the physicality of the volume with bodily conditions, inscribed in the forms of reading-writing after five centuries of printed culture. Residue of the typographic civilization, the body sustains the scattered book, unsettling in the movement of theoretical fiction. This article investigates glimpses of this hermetic poetics out of time, unfolded in actions of self-rewriting, crossing the scopic regime with letters aligned in books.

Keywords: whites; body; bookstore; sign; value

Fecha de recepción: 28/06/2024

Fecha de aceptación: 25/10/2024

La pintura de una letra (y sus bordes)

Las condiciones corporales de escritura/lectura, naturalizadas en cinco siglos de cultura impresa, se descubren como indagación teórico ficcional en el arte de componer libros de Héctor Libertella. Al costado de la revolución digital en el cambio de milenio, el armado libresco explora la contigüidad de caligrafía y tipografía, e inserta en la mecánica impresa elementos manuscritos que desnivelan la relación entre significante y significado. En relatos de ficción teórica, donde las letras conforman un régimen escópico diseñado mecanográficamente, indagaremos destellos de la poética hermética que, a destiempo del presente acelerado y digital, Libertella despliega en auto-reescritura incesante, que impide fijar una obra completa.

Además de su lectura del grafismo de Mirtha Dermisache o la colaboración con Eduardo Stupía en diagramas y signos dibujados en algunos de sus libros, la poética de Libertella cruza grafías alfabéticas con formas pictográficas, y arma su singular configuración en ese cruce. La generación de sentidos en la indistinción entre lo manual y lo mecánico tiene el antecedente prestigioso de William Blake (cf. Mitchell, 1994, pp. 145-146), aunque Libertella problematiza no solo esa indistinción, sino la generación de sentido. El matiz estaría en el empuje de la escritura alfabética, redirigido desde los valores pictóricos de Blake hacia la teoría literaria, la lingüística y el valor, lo que desestabiliza el sistema que tramó el signo con el estructuralismo de Saussure. Como desarrolla Libertella con repeticiones y variaciones, sobre todo en reescrituras ensayísticas de comienzos de la década de 1990, la pintura interviene cruzada con la tipografía. En este proyecto de libros sin principio ni fin, ocurre la indeterminación que el patógrafo piensa para la excentricidad de la literatura en el mercado: “se hace difícil saber cómo hizo la literatura al comienzo, ni dónde están los bordes entre lo oral y la pintura de una letra” (1991, p. 74). El lugar que no está ahí (título de libro póstumo, publicado por Losada en 2006, que reescribe el primer relato de ¡Cavernícolas!) se dibuja como el sentido que las letras difuminan, en la topografía tipográfica de intrincación verbal y visual. En el cruce del régimen escópico con letras alineadas en libros se constituye una poética de reescrituras dibujantes, que quiebra la barra entre representación mental e imagen acústica y, en la espacialización textual, diluye jerarquías canónicas (oralidad y letras, original y copia, manuscrito e impreso).

El binarismo del lenguaje se disuelve en el laboratorio de Libertella, desde la confección anacrónica de libros con acciones de cita, copia, corte, agregado, pastiche, grafismo, diagramación, encuadernación. En la simultaneidad de manuscrito ológrafo-tipográfico, impresión artesanal y distribución secreta, el proyecto adelgaza la escritura y amplía los blancos, desde el primer libro publicado (El camino de los hiperbóreos, ganador del Premio de Novela Paidós 1968) hasta los libros que en 2006, con la muerte sabida por enfermedad, proyectan reescrituras. El destiempo de esta producción se sostiene frente a la expansión de medios digitales y proyectos estéticos que operan con des-materialidades. Excritor cavernícola, copista de mensajes herméticos, Libertella sostuvo su escritura en la mecanografía y la diagramación manual del texto como libro. Manteniendo el obstáculo del medio, el montaje de libros en auto-reescrituras despliega una poética de copy-paste, que sin embargo eludió la comodidad tecnológica y evitó pasar a la computación, a diferencia de escritores cercanos (a Libertella, no entre sí, como Piglia, Fogwill o Chejfec). El método de composición impresa y textual, que disuelve los límites de sus libros y explora los huecos que deja la escritura en la página, sostiene el libro abierto, expansivo, disperso en “una constelación en movimiento perpetuo” (Stupía, 2016, p. 181).

La literatura diseña blancos, espacios abiertos a la eclosión gráfica de lo borrado. Si una página fuera llenada del todo, dice Noé Jitrik, “no se distinguiría nada, no habría escritura”. En la aproximación inicial al trazado de signos, “el blanco se muestra, por la operación de la escritura que tiende a llenarlo, como infinito, siempre llenable, siempre imposible de llenar” (Jitrik, 2000, pp. 24-25). En la potencia indefinida de la arquitectura de página, dinamizando su concreción impresa, las grafías de Libertella exploran huellas de lo borrado. “Nada, el espacio vacío, lo que tipógrafos y diseñadores gráficos llaman aire, implica también una señal para el lector sobre cómo debe entenderse el texto”, afirma Bård Michalsen (2022, p. 65) en su sistematización parcial de los signos de puntuación. Libertella trabaja en ese aire diseñado en la página, pero no para indicar al lector cómo debe entenderse el texto: los blancos entre palabras, letras y signos de puntuación son su atmósfera de producción; sin signo ni sentido, significan en la operación de llenar lo imposible de llenar. Signos ortográficos como paréntesis o puntos suspensivos (desatendidos en la compulsa de Michalsen) y marcas tipográficas no convencionales (rayas sobre palabras o sin palabras, grafismos no verbalizables, jeroglíficos) desacoplan el producto impreso del orden civilizatorio, lo sustraen de la demanda de comunicación.

Libertella hace del libro un medio maleable para la indagación artística y reditúa las tecnologías de la escritura como estímulo a la autoría; como los libros de artista, en términos de Amaranth Borzuk, los de Libertella “nos recuerdan constantemente el rol del lector en el libro al forzarnos a considerar su materialidad y, por extensión, nuestra propia corporalidad” (2020, pp. 11, 158). Los cambios que atravesó la forma del libro, ensayando posibilidades de uso de dispositivos portátiles, afectaron los modos de expresión (p. 17). Como define Borzuk, el bloque de páginas entre dos tapas, sostenidas por uno de los lados recibe el nombre proveniente del latín caudex (tronco de árbol), término usado por los romanos para grupos de tablillas de madera rellenas con cera (p. 272). El libro libertelliano cruza residuos de formas previas, no meramente desplazadas sino refuncionalizadas por el códice, con la significación de la figura del árbol y, como veremos, la distorsión del valor de tablillas asirias por la incisión corporal. El libro es el objeto múltiple, hojaldrado por la superposición de sus formas antiguas y nuevas (nuevas por antiguas).

La anatomía del códice concentra la lectura en la vista. Umbral de la modernidad, según Cavallo-Chartier, la lectura visual afectó los usos del libro, incentivó una conciencia crítica frente al texto, modificó la elaboración del pensamiento (2011, p. 46). Libertella integra la visualidad del libro a la corporalidad de la lectura, rastrea lo nuevo que vuelve en formas arcaicas de composición, despliega modos de plasticidad en la facturación tipográfica, transmedializa el producto. En su exploración de la simultaneidad de manuscrito ológrafo-tipográfico e imprenta artesanal mecanográfica, reverbera la unión de tradición manuscrita y reproducción mecánica de Blake, como mencionamos; la integración de texto e imagen en la misma página es tramitada por Libertella sin aspiración al sentido, quebrando también la armonía entre la lectura y la vista, que Borzuk encuentra en Blake (2020, p. 133). En la expansiva fabricación de manuscritos librescos, el tráfico de fragmentos de un libro a otro y la manera primitiva de alterar el cuerpo de la tipografía (Stupía, 2016, p. 183) conforman una auto-reescritura dibujante, sin el afán plástico de Blake; el ojo del patógrafo evita la armonía de la lectura visual, y deriva la imagen-texto hacia el movimiento trans-autoral de dibujar en sus libros a través de Stupía, quien comparte la firma hológrafa de Libertella, y le adosa la rúbrica en La arquitectura del fantasma (2006a, p. 97). La escritura visual y el requerimiento del autor como co-editor, señala Esteban Prado (2022, pp. 62-63), implican “un denodado trabajo en la composición del original”, que Libertella intensificó desde 1985.

En la cinta deslizante (como Libertella llama a la sintaxis, con resonancia barthesiana) el quiebre de la escritura fonética entrevera el trazo manual con la línea tipográfica, en un diseño pictográfico no trasladable por cita textual, sino (parcialmente) por copy-paste de capturas de páginas. El obrero tipógrafo es evocado a menudo en los libros de Libertella, “tal vez para compensar el trabajo extra al que los obligaba con los dibujos y diagramas que solía incluir en sus textos”; como propone Ariel Idez, la “puntillosa composición que hacía de sus originales” permite pensar a Libertella como “un escritor-tipógrafo, tan interesado en la escritura como en el ‘armado’ de cada uno de sus libros” (2010, p. 190). Producir literatura desde la visualidad impresa (no meramente incluir otros artefactos tipográficos en la experimentación discursiva, como Cortázar en Libro de Manuel) sería una militancia obstinada del escritor fantasma, como en la provocación que abre “Sobre la tipografía y el molde” en Las sagradas escrituras: “En cuanto al fenómeno óptico, ¿qué relación tendrá la literatura (o sus géneros) con la forma de la página, su distribución gráfica, el tipo de impresión? Tal vez los géneros todos sean un simple truco tipográfico” (Libertella, 1993, p. 118). Al reescribir “la pintura de una letra” de Los juegos desviados de la literatura, en 1993 agrega que la pintura tendría “su más precioso momento de cruce” con el tipógrafo: “el más intenso escritor experimental de todos los tiempos. Aquel que creó el milagro de un objeto bien físico, el tipo de plomo, la gota química vaciada en letra” (pp. 119-120).

En entrevista de Guillermo Saavedra, Libertella refiere su autoedición artesanal como “esta pretensión del original acabado a máquina”; muestra “mis primeros libros”, dos volúmenes autoimpresos nunca publicados: “Los escribí a máquina y les di el formato de libro con la ayuda de un imprentero que guillotinó las hojas”. La materialidad del lenguaje afecta el soporte de la escritura y el cuerpo de quien escribe-lee: “La escritura tiene un aspecto material que determina condiciones corporales, y yo siempre he tratado de incorporarlas a mis libros como elementos de significación y sentido” (en Saavedra, 1993, p. 67). Como la pulsión material de Lamborghini (sobre todo en su última producción en Barcelona a comienzos de los 80), la confección integral de obra desde el soporte diseña un continuo viso-verbal, lugar sin ubicación (no está ahí) donde explorar configuraciones mentales no ceñidas a la linealidad de la imprenta ni la presencia del signo.

Líneas cruzadas en la pizarra mágica

Los inicios de Libertella ocurren en momentos de afianzamiento cultural y académico de la crítica literaria argentina, con cruces ensayísticos entre psicoanálisis y lingüística, en la recepción del (post)estructuralismo en las décadas de 1960 y 70, entre dictaduras y democracias débiles en América Latina. La intensificación de reescritura a comienzos de los 90 ahonda el impulso renovador con la rara potencia de lo repetido, que incomoda el ojo y el cuerpo de quien lee (¡Esto ya lo dijo! ¿Acá o en otro libro?). La narración se enrarece por la atención al significante y la estructura semiótica; la literatura se hace crítica y la crítica lírica, como titula el primer capítulo de Las sagradas escrituras, “CRÍTICA LÍRICA Y/O LITERATURA CRÍTICA”. Listas de lingüistas y teóricos literarios mezclan protocolos de científico, investigador, profesor con los de escritor de ficciones, “porque todos tuvieron derecho a recurrir a la misma biblioteca” (1993, p. 14). La crítica lírica es “aquella que proviene de la literatura”, que no transmite información, no es didáctica ni explicada por la utilidad social (Gusmán, 2016, pp. 229-230); a cambio, rearma redes transtextuales y formula impensados problemas de lectura.

Emblema de la “novedad perversa” del “lento destilado del psicoanálisis en la literatura”, la revista Literal (1973-1977) produjo “la hibridez de un cruce entre el inconsciente y la letra”, como destaca Libertella en el prólogo a su compilación. Tras la filiación psi (la línea lacaniana de Germán García en la revista), el prólogo destaca el linaje poético armado por Osvaldo Lamborghini como “la casta del saber y de la lengua”: Macedonio, Girondo, Borges (2002, p. 5). Como las listas de autores y la bibliografía referida en notas al pie en Las sagradas escrituras, la tradición de lecturas de Libertella es menos psicoanalítica que teórica literaria, lingüística, filológica. En diversos textos rearma líneas de la tradición y enuncia rastros de su poética, como “destellos”, “brevedades” de apariencia aforística pero sin su carga de saber, como práctica en Zettel, libro póstumo de “fragmentos que huyen hacia todas partes”. Como intuye su nota incluida al final, Zettel evita caer “en la despreciable soberbia del aforismo” y lo apodíctico, “no dice sí, ni dice no”, se evade del “esforzado régimen de la argumentación” (2009, p. 64). Lo fragmentario sería “una contra-ofensiva a la prepotencia de la conclusión”, sugiere Agustina Pérez en su lectura de Zettel como “puesta en acto de uno de los bastiones de la poética libertelliana: no comunicar, transmitir, en el fraseo que se juega en fragmentos, citas propias depuradas”, un decir “que no quiere seducir y por eso no argumenta” (2015, pp. 58, 67; itálicas en original).

Tampoco hay quien argumente. El perverso que pasea por Ingeniero White con el mandato de escribir el árbol familiar y el nativo asirio que engrupe a los asiriólogos sobre el sentido de unas tablillas con jeroglíficos, como veremos en dos zonas de auto-reescritura, disparan sobre el lector la máxima macedoniana, que titula un capítulo de La arquitectura del fantasma: “Derrotar la estabilidad de cada uno en su yo” (2006a, p. 29). Esa frase “señalaba el derrotero de cada uno” en “el paroxismo” de los años sesenta en Buenos Aires, mito de origen del escritor que trastoca líneas genealógicas y evita orígenes y destinos. En su materialismo hermético, pegado al significante con virulencia crítica, Libertella arma libros de grafías minuciosas, con los restos de la cultura letrada patriarcal, afincados en la renovación teórica que ambientó con paroxismo su iniciación. El destilado del inconsciente en la letra dibuja espacios anfibios, paradojales entre polos binarios como sí-no, significado-significante, escritura-borradura.

Huella de balbuceo asmático, la escritura borrada significa: el espacio vacío hace sentido. Los signos de lo invisible en la composición de página de Libertella serían eco del comienzo ancestral de la literatura argentina, postulado por Ricardo Piglia (1980) sobre la primera página del Facundo (1961, p. 6) con el grafiti que hace del francés un jeroglífico para los bárbaros:

Al pasar por los baños de Zonda, bajo las armas de la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras: On ne tue point les idées. El Gobierno, a quien se comunicó el hecho, mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico, que se decía contener desahogos innobles, insultos y amenazas. Oída la traducción, “¡y bien! –dijeron–, ¿qué significa esto?” ……………………………………………………………………………………….. ........................................................................……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………...………………………….……………………

Sarmiento extrema la convención, interviene en el diseño de página: induce tipográficamente la espera. Tras estampar el silencio de los ignorantes, responde con la performance heroica de escribir contra la barbarie. La escritura de Libertella también dibuja con tipos móviles, pero es política, al contrario, porque evita responder qué significa esto, incluso borra la estabilidad del yo que escribe y el que lee. Sus textos suscitan ansiedad por el sentido, a la vez que lo aplazan crispan a lectores de intriga, mientras exploran los blancos dejados en la página. Contrabandista del signo desaparecido, rastreado entre gramática, retórica, tipografía y dibujo, el escritor filólogo modifica los intercambios e imprime nuevos usos a los signos ancestrales; multiplica posibilidades de representar el vacío fundacional y el enigma argentino, lo que implica al lector en los sentidos faltantes. El fragmento 34 de Zettel convoca a Góngora, sobre su “hacerme oscuro”, con la indicación entre paréntesis de “Citar esto en algún lado”; allí resuena el conflicto de traducibilidad del jeroglífico de Sarmiento: “hablar de manera que a los ignorantes les parezca griego” (p. 28).

El apartado “Represión = Salud”, en el capítulo 8 (“PATOGRAFÍA”) de Las sagradas escrituras, asedia el hermetismo desde el doblez implicado en Hermes Trismegisto, divinidad mitológica del comercio y las comunicaciones, convertido popularmente en dios de lo cerrado y secreto. Bajo el consenso de 1993, Libertella inquiere esa deflación del comercio vuelto clandestino; reescribe la idea de confección de una lengua privada, codificada en torno a la autocensura y la sobrevivencia en el mercado de “sus escritores desviados”: “En su momento constitutivo o genético, ¿no habrá sido la antigua escritura hermética (la egipcia) un modo político de organizarse para pasar un mensaje clandestino y sobrevivir? ¿O no habrá sido, acaso, el deseo compulsivo de diferir a ultranza de las costumbres generales de su tiempo, para poder definir los límites de su propia censura?” (1993, p. 251). Contra el higienismo represivo: la enfermedad del cuerpo que escribe. Como teoriza El árbol de Saussure, el signo ha desaparecido, la barra lingüística devino alcohólica; caído del paradigma lingüístico y la metafísica de la presencia, el árbol es una “cuna hermética” o, como veremos, el mandato de escribir la genealogía patrilineal (en El paseo internacional del perverso), la choza de Rassam con su familia numerosa “árbol adentro” o un símil de la tablilla atacada por roedores (en Diario de la rabia).

Las grafías rompen el modelo de la línea, trastornan la escritura fonética, descubren la falla en la relación biunívoca entre sonidos vocales y representación ortotipográfica. Como analiza Silvana López (2022, p. 71), la bibliomanía sostiene “la idea de que lo escrito proviene de lo escrito, del grafo, del dibujo de una grafía”. En las reescrituras de Libertella se trazan las marcas que deja la grafía borrada, se vuelve a escribir encima, como la pizarra mágica de Freud, leída por Derrida en La escritura y la diferencia (1967). Esa superficie engomada, protegida por una capa de celofán, permite escribir con estilete plástico o con la punta retraída de un bolígrafo, y borrar levantando la superficie de celofán; el mismo procedimiento permitían las primeras tablillas de cera en Grecia, siglo VIII a.C., utilizadas para enviar mensajes secretos, trazos borrados como en la pizarra mágica (Borzuk, 2020, pp. 55-56). El soporte incide en la expresión, las grafías son marcadas por la superficie que marcan. En la materialidad de palimpsesto se sobreimprime la huella, que López (2022, pp. 134-135) analiza en torno a El paseo internacional del perverso. La hibridación del inconsciente con la letra como “novedad perversa”, que en 2002 Libertella lee en Literal, reescribe su lectura de Sebregondi retrocede de Lamborghini en Nueva escritura en Latinoamérica, umbral de la ficción teórica (publicado en Venezuela por Monte Ávila en 1977): “un juego de líneas cruzadas entre el practicante y su producto, entre el inconsciente y la letra” explica ese texto como “objeto de una producción psíquica de doble penetración verbal” (2008, p. 66). Al año siguiente de la compilación de Literal, La Librería Argentina ubicará a Lamborghini en un traspaso mutuo de papeles, “sin tocar un punto ni una coma al Enigma Familiar de la Literatura Argentina” (2003, p. 19). La filiación con Lamborghini entronca en la materialidad tipográfica que altera el canon nacional (como el jeroglífico grafitado en el exilio, que lo funda). La literatura nacional deviene Enigma Familiar, en código freudiano, cruzado con la lingüística y las formas primitivas del libro, en la figura del árbol. Las reescrituras de los 90 y El árbol de Saussure incrementarán la curiosidad por el corpus libresco, dibujado con letras como “árbol hermético de las vanguardias”.

El libro es árbol desde el origen de la palabra códice, en la translación en latín del tronco de árbol (caudex) hacia las tablillas agrupadas para lectura por los romanos. Objeto incisivo de reescritura libertelliana, el árbol hace de la genealogía familiar una arqueología lingüística y una deriva psicoanalítica de condensación y desplazamiento, como veremos en el perverso que titubea sobre el mandato de escribir el árbol genealógico. Pictografía que combina narrativa, dibujo, crítica, teoría (López, 2022, p. 336), El árbol de Saussure (2000) deriva la lingüística estructural hacia “el único árbol de la plaza” que “los parroquianos del ghetto miran con mirada boba” (p. 15). El guardián de la plaza es Macedonio Fernández, quien en la Siesta Evidencial no admite diferencia entre sueño y vigilia (p. 73). Macedonio dispara la ficción teórica contra las barras del signo y el libro; ese derrumbe provoca una mirada boba, como la de los parroquianos frente al árbol.

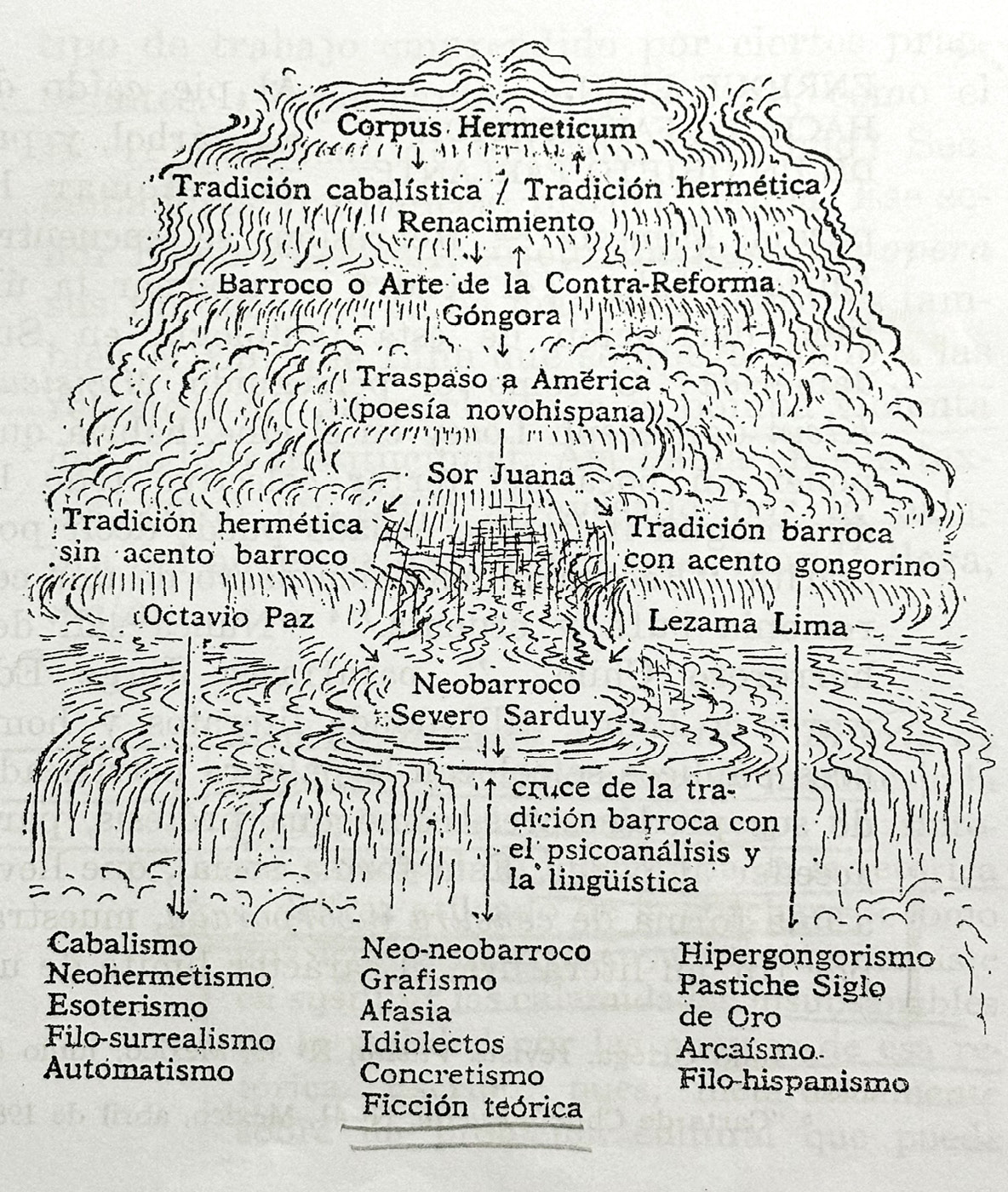

Reacio al aforismo y la argumentación, el discurso libertelliano prioriza la mirada y la figuración, como “perspectiva ambigua, cercana y concreta pero distante y extraña a la vez, como estereoscópica”, según analiza Luis Gonzo en la “espacialización de su escritura”: “la figuración une significantes, los junta y los pone en serie, establece cadenas –que no siempre tienen un sentido o significado unívoco: casi que todo lo contrario” (2012)–. Esa inestabilidad de las cadenas, referentes a la literatura latinoamericana y la novedad alternativa al boom que impulsó Nueva escritura en Latinoamérica, recurre al dibujo del árbol en la reescritura de Ensayos o pruebas sobre una red hermética (1990). En la página de créditos técnicos y disposiciones legales de ese libro, una breve nota señala la composición transmedial a partir de ideas manuscritas por Libertella: “Los signos y diagramas dibujados en el texto fueron realizados por Eduardo Stupía a partir de bocetos contenidos en el manuscrito original” (1990, p. 6; itálicas en original) (Fig. 1).

Fig. 1. H. Libertella, Ensayos o pruebas sobre una red hermética. Grupo Editor Latinoamericano, 1990, p. 45.

La red es botánica y su comienzo, ancestral: “lleva a cuestas y asume a ultranza su propio dibujo antiguo”, dice en la página par (44) de la impar (45) donde está “ese árbol que se derrama”, evitando anclar lo visual en lo verbal. El “árbol hermético de las vanguardias” seguirá creciendo, por poda e injerto, en las auto-reescrituras de Las sagradas escrituras a El árbol de Saussure. Los libros del final (la compilación Literal, La Librería, La arquitectura) ramifican la biblioteca argentina, parte del árbol latinoamericano, en el “cruce de la tradición barroca con el psicoanálisis y la lingüística” (1990a, p. 45), que desemboca en la ficción teórica, último derrame: este libro (y los que siguen). Como en la red latinoamericana, en la tradición de lectura que sería Argentina –“exactamente al revés” que “las lecturas comunes de una tradición” (2003, p. 28)– los tiempos se superponen: los jóvenes impacientes que esperan libros europeos en el puerto, en 1837, hacen cadena deslizante con las lecturas vanguardistas de la revista Martín Fierro en la década de 1920 (pp. 53-54).

A la demanda de actualidad o la “posmoda”, Libertella responde con la novedad de lo arcaico. La pregunta de actualidad en 1991, sobre lo posmoderno en literatura, suscita “la imagen de un cavernícola que está manejando una máquina hipersofisticada”. Ocurre en el libro de ensayos teóricos armado por reescritura de entrevistas al autor, que dibuja el enigma en el título, otra formulación del jeroglífico del Facundo, en alfabeto griego para patografía, la escritura como enfermedad: παθογραφεία. Los juegos desviados de la literatura. Retoma (de Nueva escritura) lo distintivo de Latinoamérica en relación con Europa y Estados Unidos, y dispara contra el “sistema, cómo decirlo, de Salud Pública” creado por el boom: no hay que “buscar el texto posmoderno” en “la descendencia de García Márquez”, “sino volver a otros rincones [menos sanos de la literatura] que le eran anteriores” (pp. 49-50; corchetes en original). Libertella traza redes de literatura latinoamericana y argentina al costado de la comunicabilidad y la difusión, dinámico en la paradoja de hacerlo sin salirse del mercado, como profesional de la literatura sin lugar estable (director editorial en Venezuela y México, profesor en universidades de EEUU, investigador de Conicet que no hace carrera, autor publicado en GEL pero también en Sudamericana y Losada, experto postulante a premios literarios y ganador de varios).

Las redes y cadenas quiebran ramas del árbol canónico, en un encimado de tiempos provocado en la cinta concreta de letras alineadas entre blancos. La hermética planta latinoamericana o la librería argentina de 1837 y 1920, como Ingeniero White y Nínive (el lugar que no está ahí, a donde vamos) son topografías textuales: no existen fuera del texto pero, además, se articulan en la espacialización de los signos impresos. En la versión del árbol de 2000, la barra etílica del bar del ghetto disuelve la barra de Saussure entre imagen acústica y representación mental, provocando la experiencia de un lenguaje extrañado, donde “El futuro ya fue”, como titula el último capítulo de El árbol de Saussure. Allí “dicen los lingüistas” que el signo tiene doble vida: “es a la vez señal y ausencia. Habla de las cosas en su presencia, pero también en su falta. (A veces, agregaremos, habla de más, para tapar esa ausencia)” (p. 66). Como deconstruye Monique Wittig (2006, pp. 91-92) en la década de 1980, la oposición entre significante y significado (que prefiere llamar letra y sentido para “evitar la interferencia prematura del referente en el vocabulario del signo”) “no tiene ninguna razón de ser excepto en una descripción anatómica del lenguaje”, porque en su uso nunca actúan separadamente. La escritura insiste en su trazo, el dibujo de la letra no escindida del inconsciente, la materialidad gráfica del “oficio milenario en el ghetto”: el arte rupestre (Libertella, 2000, p. 49). El fragmento 22 de Zettel observa que la premisa “el futuro ya fue” no es incluida en ninguno de “los muchos debates sobre el futuro”, y se pregunta entre paréntesis: “(Ojo. ¿Esto ya lo dije en El árbol de Saussure? Revisar.)” (2009, p. 24, 63-64). Injerto, acaso sin poda: lo viejo, de nuevo.

La auto-reescritura, apotegma del “Sistema Libertella” según Rafael Cippolini, funciona por acciones de jardinería: “Reescribir como quien poda, sustrayendo paradojalmente”, convencido de que todo lo que se quita persiste de otra forma. A la par de la poda, el injerto (como el árbol dibujado por Stupía en Ensayos, que reescribe Nueva escritura): “Agregar, sumar texto” (y dibujo). Y “un tercer tipo de reescritura”, las ramificaciones: “injertos excedidos”. El movimiento editorial entre libros es “menos de corrección que de poda y adelgazamiento”, señala Pérez (2015, pp. 58, 60), y el injerto implica “un problema de dispositio, pero también una operación pasional que mueve todo el imaginario”. Cippolini (2016, p. 68, 71) conecta esa escritura que siempre va a dar en un libro con la frase de Mallarmé, epígrafe de El lugar que no está ahí: “Le monde est fait pour aboutir à un beau livre” (Libertella, 2006b, p. 9). Si bien hay reescrituras de cuando Libertella tenía 16 años, Cippolini observa que la “reescritura sistematizada” se establece hacia 1983. Veamos algunas reescrituras dibujantes en dos series de relatos iniciadas en 1982 y 1986, una de las cuales dará, dos décadas después, el último libro publicado en vida.

La confusión de roles en patrilínea trama El paseo internacional del perverso, dedicado a Osvaldo Lamborghini, ganador del premio Juan Rulfo de Radio France Internationale en 1986, publicado en 1990 (en colección Escritura de hoy de GEL), con dibujos de Stupía a partir de bocetos de Libertella. Ese libro se convierte en cuento, incluido en antología: las ciento dos páginas de la edición de GEL se hacen veinticuatro páginas, al reducir los blancos que separan bloques y suprimir los dibujos intercalados, en la edición de “El paseo internacional del perverso” en la “antología alternativa” 11 relatos argentinos del siglo XX, preparada por Libertella en 1997 (sobre la labor de antólogo remito a Rosain, 2024). El mismo texto puede ser libro y cuento: los géneros como truco tipográfico. Adaptado visualmente a la corporalidad de la antología, aparece precedido por El fiord de Lamborghini y seguido de El affair Skeffington de María Moreno, entre textos de Aira, Copi, Santiago Dabove, Macedonio, Luis Gusmán, Pizarnik, Néstor Sánchez y Wilcock. Cada reescritura y edición única (no hay reediciones de ningún libro de Libertella hasta Nueva escritura en 2008 y ¡Cavernícolas! en 2014) amplía y cambia las coordenadas de la librería argentina. El palimpsesto emerge entre libros, con variaciones donde opera el ojo de la ficción teórica.

La andadura narrativa de El paseo no se sostiene en ningún sujeto clarificado por la gramática. De ascendencia patriarcal y alquímica (el epígrafe es una receta de 1526 para crear un hombre con un frasco de esperma, sin intervención de óvulo) el narrador presunto deriva sin más orientación que un paseo de perverso (palabra indagada, con P mayúscula, en “La leyenda de Jorge Bonino” en ¡Cavernícolas!). Interpelado en confusión con su padre y abuelo en segunda y tercera personas, habita un rincón portuario de “mala vida”. El primer párrafo reescribe la prosa cartográfica del primer capítulo del Facundo –en torno a “El mal que aqueja a la República Arjentina es la estension” (Sarmiento, 1961, pp. 25-26; ortografía original)–, y desplaza la nación desde aquel futuro pasado en el desierto hacia la dependencia oceánica en la globalización: “Porque Argentina es un país retorcido que da por atrás y adelante con su pecho, rodillas y espalda mirando de frente al Océano Atlántico, y atado de manos y pies a lo que solo viene por este lado. Así pues, todo él depende del mar y, por lo tanto, de su puerto natural más grande: el puerto de Ingeniero White” (1997, p. 153).

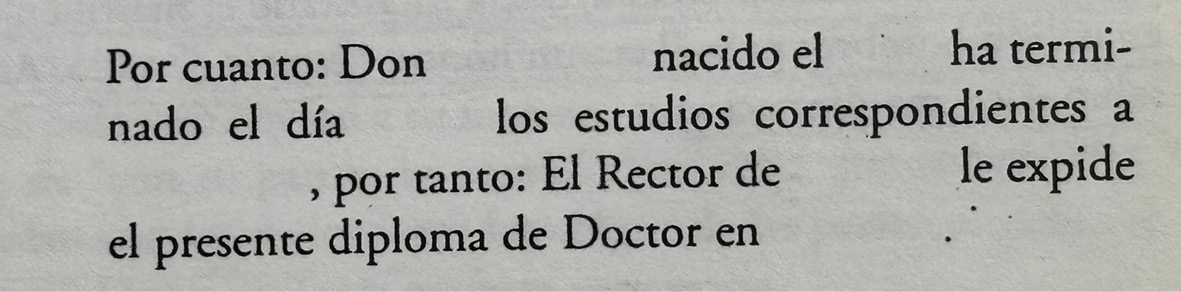

En tensión con el exterior, el país se desplaza a la deambulación miserable “entre los escombros del dock”, en la zona natal como lugar de regreso imposible, "pueblito de mal pasar, que tanto se parece a mi fondeadero de Ingeniero White” (p. 161; itálicas en original). La errancia por el espacio autobiográfico anfibio sería “el desplazamiento de un bebé muy viejo que corre por la banda negra de su sueño, y que va dejando aquí y allá lagunas, huecos, descuidos” (p. 166; itálicas en original). La falta de nexos causales o lógicos consuena con la creación de blancos, rayas de tachado y grafías no lingüísticas, signos sin anclaje verbal. En el Diploma que recibe el fantasma que narra (“enrollado”, “pergamino” que le permitirá irse de Argentina: “rodará durante 35 años por los laboratorios del mundo”), los blancos omiten la información particular (identidad, fecha, institución, especialidad) que daría validez al documento, transcripto visualmente en su fórmula burocrática, cual poema concreto (1997, p. 155) (Fig. 2). “¿Y el concretismo o el grafismo no recordarán algo del futuro?”, repregunta Libertella cuando se le pregunta “¿Cómo puede entenderse lo posmoderno desde la literatura?”, en el libro titulado en griego con la patología que define la poética (1991, pp. 49-50).

Fig. 2. H. Libertella, El paseo internacional del perverso. Perfil, 1997, p. 155.

El “familión” del perverso (des)une a hijo, padre y abuelo en torno a la tarea material de escribir. Define “gran familia” como “un gran ejército de robots que reciben mandatos de no se sabe dónde, ¡y que los trasladan a no se sabe quién!” (obsesión reescrita como fragmento 93 de Zettel). La lectoescritura de la crónica familiar desarma el orden patrilineal: un yo sin madre que sería nieto regresa a casa, se hunde en el colchón mojado de su niñez, y en sueños se confunde con su padre y su abuelo. Dice dar con ese sueño luego de caminar “lleno de archivos repletos de papeles con garabatos” hasta que “caigo por fin en el colchón de mi infancia” (1997, pp. 156-157). Escucha llamarse “engendro: el que es al mismo tiempo hijo de su abuelo y padre de su nieto” (p. 171; itálicas en original). El fragmento 67 de Zettel reescribe esa ruptura genética en la cinta deslizante: “En la correosa sintaxis de la tradición y la herencia, ¿qué escritor es al mismo tiempo hijo de su abuelo y padre de su nieto?” (2009, p. 42).

En el entorno argentino con fondeadero y escombros, la topografía de Libertella destaca un mobiliario paterno alusivo al oficio de escribir, que reverbera como título del epílogo de La Librería Argentina: “Alrededor de la mesa paterna” (2003, pp. 107-112). La voz heterogénea de El paseo refiere su “lectoescritura” como una intervención de rayado sobre la escritura del patriarca dudoso; el abuelo construye un juguete con restos de madera, y encomienda al nieto la crónica familiar, que él practica como tachadura: “En este cajón de madera me veo asaltando sus papeles […]. Los rayo y los cruzo con toda clase de barrotes. Pobre; los dejo que nadie sabrá lo que puso en ellos”. Tal desorden sería aprobado por el abuelo, con voz exclamativa, “como si estuviera diciendo: ¡este sí es el verdadero relato familiar: con todos los papeles cambiados!” (1997, p. 171; itálicas en original).

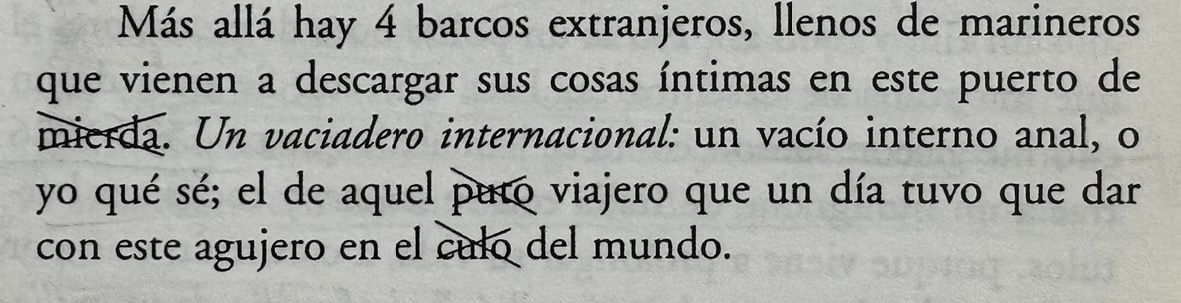

Variación del significante barra, los barrotes que el hijo-nieto plasma en papeles paternos aparecen punzantes, como rayas y cruces que trastornan la escritura fonética en la linealidad de la página. El padre se sobreimprime al poder tachándolo; esa artimaña es fabulada por una primera persona dislocada del rol de nieto, que ahora suena como padre del narrador, quien lo envió a recorrer el mundo, dice tachando, “cuando mi voluntad de poder padre así lo exigía” (p. 165). El tachado afecta el discurso patriarcal y el cuerpo de la patria, en el montaje caótico del yo que reescribe el “relato de todos los míos” y trastoca las grafías, cuando la graduación alcohólica le provoca “el furor de cambiarlo todo”, “y revuelvo y tacho mis papeles”. Desde el rincón resacoso de “este pobre playón abandonado”, frente a “un mar impresionante que da tristeza”, el paseo internacional desfigura la nación en su dependencia económica (p. 172-174). El océano visto desde Europa aterra al narrador cuando emprende la vuelta a América, cuya porción corporal en la anatomía mundial provoca otra tachadura sobreimpresa en la palabra: “El lado de atrás del espíritu de mi raza y el culo del mundo civilizado” (p. 162). La anatomía se materializa, sin mujeres, sobre el mapa geopolítico de la nación, trabada en la ruina posindustrial de Ingeniero White. Tópico de agendas neoliberales, el contacto con el mundo (eufemismo de comercialización dispar con Europa y Estados Unidos) se corporiza en la descarga extranjera en el “puerto natural más grande” de Argentina; el campo lexical de lo interdicto se crispa con cruces manuales sobre la tipografía (p. 173) (Fig. 3).

Fig. 3. H. Libertella, El paseo internacional del perverso. Perfil, 1997, p. 173.

El vacío, ese mal que aquejaba a la república posible en 1845, se deriva en el campo del significante solitario, sin significado (“o yo qué sé”): la integración internacional como vaciadero. Acaso Argentina no puede escribirse sin derivaciones, tachaduras, blancos, grafitis de rabia, que extrañan lo propio explorando la lengua, como propone ese ritornelo de la frase perdida en una carta de Lamborghini a Tamara Kamenszain, reescrita en παθογραφεία, que será epígrafe de La Librería Argentina: “La Argentina no es ninguna raza ni nacionalidad sino puro estilo y lengua” (p. 9). En la versión de Las sagradas escrituras reverbera el mal que aqueja a la Arjentina, desde las letras de rebeldía ortográfica de Sarmiento en 1845: “Un país vacío al que hay que justificar con estilo, llenar de letras: inventar” (1993, p. 212).

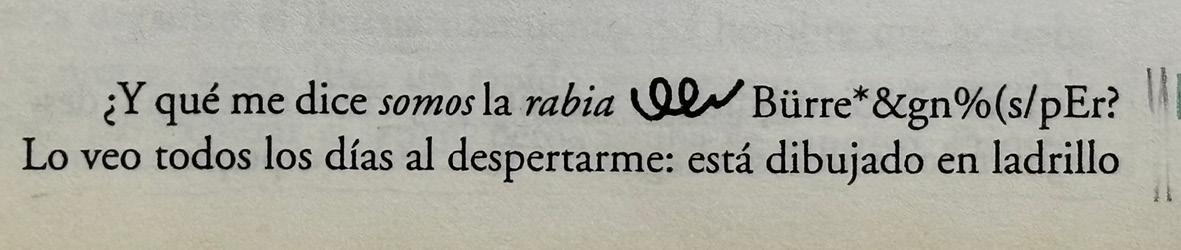

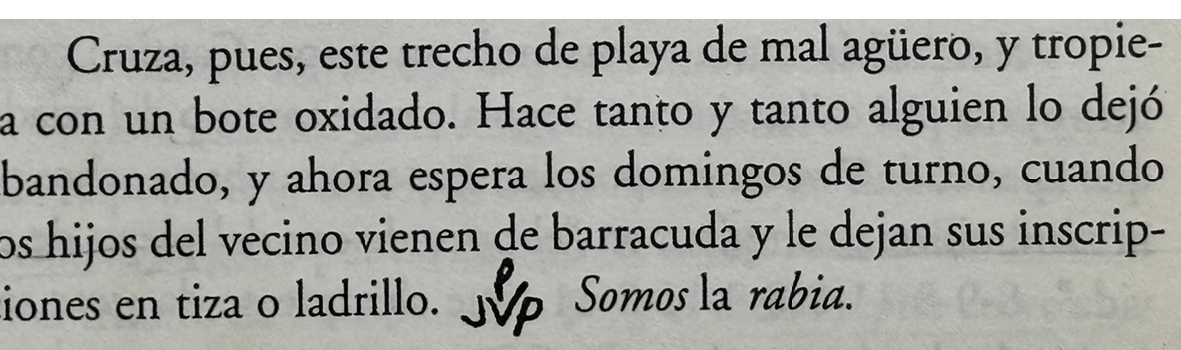

Al comienzo de El paseo hay un grafiti junto al mar. El perverso lo ve en iteración diaria, “dibujado en ladrillo o tiza sobre el óxido de un bote que alguien abandonó hace siglos” (pp. 154-155) (Fig. 4). La visión de los signos garabateados, en barcos desahuciados en el sur del cono, reescribe el primer párrafo de El camino de los hiperbóreos. Allí, luego de la imagen de la hoja de calendario de “AGOSTO 1967”, advierte que cerca de “esta ciénaga inmunda” o “chatura tenaz” hay tres barcazas oxidadas, donde los domingos “los pibes del pueblo vienen y hacen sus garabatos en tiza o ladrillo” (1968, p. 10). El paseo internacional del perverso (título cuya estructura sintáctica mima la del primer libro publicado, e injerta un adjetivo) imprime en esas inscripciones la marca política, tensada por la mística y la interdicción. Cuando “tropieza con un bote oxidado”, el párrafo parecido al de la primera novela agrega los signos grafitados en el decurso tipográfico textual: cual artificio impreso del trazo en aerosol, con cierta imprecisión manual en el diseño, dibuja las iniciales de la Juventud Peronista (la Jotapé) sobreimpresas al Perón Vuelve (P como bisectriz del ángulo interno de V) (Fig. 5).

Fig. 4. H. Libertella, El paseo internacional del perverso. Perfil, 1997, p. 154.

Fig. 5. H. Libertella, El paseo internacional del perverso. Perfil, 1997, p. 165.

El carácter hipercodificado de los grafitis, como Prado observa en El paseo y en Zettel, “exige una lectura de iniciado a fin de transmitir un mensaje clandestino” (2014, p. 102). Desarrollada entre violencias estatales de los golpes de 1966 y 1976, desde el origen desviado en el happening de los 60 al estallido de la fantasía neoliberal en 2001, la librería de Libertella inventa otro pliegue de la virulencia en la caligrafía, distinto de la ira o el miedo en el manuscrito del primer cuento argentino:1 el trazo de la rabia, en tres letras (J, P, V) grafitadas con tiza, ladrillo, alquitrán o aerosol. Lo político está en el jeroglífico, pero no en su desciframiento (como en la primera página del Facundo o en ficciones policiales de Walsh o Piglia) sino en su condición de enigma, latencia de suspensivos infinitos frente a “¿Qué significa esto?”.

El jeroglífico deriva hacia la biblioteca: “Somos la rabia” se titula el segundo capítulo de La Librería Argentina, donde propone el “Enigma Familiar de la Literatura Argentina” (p. 19). Cita extensamente un artículo de Josefina Ludmer (“Literatura experimental”, Clarín, 25/10/1973) que encuentra en Sebregondi “una lectura como la que quería Macedonio Fernández: infinitesimal, homeopática, microscópica”. En la deriva de la crítica lírica, “mientras me paseo sin rumbo por su borrador”, La Librería refiere al “personaje de Paracelso”, que remite al engendro de El paseo y su origen alquímico, aludido en el epígrafe. “El personaje de mi novela”, reescribe en 2003, “crece en el interior de un frasco hermético”, “ese bebé muy viejo” quedó fijado “en la etapa del vagido”, y enfrenta el suicidio de asumir “ese idiolecto hasta la decrepitud”. Poda, injerto, ramificaciones, en las huellas del signo perdido. En deriva refranera desde el sintagma “muerto el perro” (omitiendo el desenlace para que repercuta en la mente que lee: “se acabó la rabia”), el segundo capítulo de La Librería postula, en el “interminable borrador” de Lamborghini-Macedonio, “la última garantía de nuestra literatura: ese fondo de rabia” (2003, pp. 21-23). Publicar en Beatriz Viterbo, en 2006, Diario de la rabia confirmaría la apuesta de Ludmer (publicar en Clarín un texto de la órbita Literal) por cruzar la literatura experimental hacia la visibilidad de la prensa y el mercado editorial. El hermetismo no rehúye el mercado, constituido donde haya un interlocutor (según otro seudo-aforismo libertelliano).

La materialidad del grapho descubre lo nuevo en lo ancestral, lo que adviene en lo abandonado, oxidado como el bote-libro, soporte del grafitismo transcripto en El paseo. En su exploración de trucos tipográficos que desclasifican géneros, el jeroglífico arqueológico sería otra matriz de escritura hermética, que Libertella reescribe como deriva profanadora del primer lenguaje escrito. Hormuzd Rassam, asiriólogo iraquí descubridor hacia 1880 de las tablillas de arcilla descifradas por George Smith como Epopeya de Gilgamesh, sería el “terrorista semiológico” (Prado, 2014, p. 94) que impulsa un relato libertelliano con tres escrituras (casi iguales y muy distintas): “Nínive, 1853” aparece en 1982 en la Revista de la Universidad de México, donde Libertella desempeñaba tareas de editor; es reescrito como “Nínive”, tercer relato de ¡Cavernícolas!, publicado en Buenos Aires por Per Abbat en 1985, dedicado a Tamara Kamenszain; y toma forma de volumen autónomo como Diario de la rabia, dedicado a César Aira.

Las tres versiones tienen un núcleo textual en torno a la explotación de las tablillas, pero son visualmente muy distintas. En cuatro páginas (15-18) a doble columna, “Nínive, 1853” tiene veintitrés párrafos, sutilmente separados en lo que serían ocho partes por la mayúscula adornada que las inicia, sin otro señalamiento; a lo largo del texto se insertan seis bloques en negrita con mayor margen izquierdo. Dividido en diecinueve fragmentos de una o dos páginas, el cuento de ¡Cavernícolas! ocupa unas treinta, cuarenta páginas (105-146 en la edición 1985; 89-125 en 2014) que devienen noventa y dos en Diario de la rabia. Este libro se divide en ocho partes numeradas en romanos, con varios fragmentos agregados (en total, veintitrés), algunos con título y fecha (mes y día, sin año) insignificantes, burlando la categoría prometida en el título (no la rabia sino el diario). Como veremos, los bloques en negrita de la primera publicación (en revista) asumen diversos diseños verbo-visuales en las dos siguientes (la segunda, parte de libro; la tercera, libro).

La serie Nínive se arma sobre un episodio germinal de la historia de la escritura, las formas del libro y la literatura. La colección de tablillas de Nínive (doce de las cuales dieron la versión de Gilgamesh) fue la base fundacional de las bibliotecas modernas. Su tratamiento por los escribas generó procedimientos para facilitar la lectura, como la división en secciones con líneas horizontales (presionando el estilete sobre la arcilla), marcas especiales para separar palabras o para categorizarlas como nombre. Borzuk considera que la estructura de la tablilla dio forma a la literatura (2020, pp. 25-27). Descubriendo residuos en la tradición de lecturas comunes, las tablillas de Libertella no facilitan la lectura y recuperan aspectos menos contundentes de la historia del libro, errores y distorsiones de la puesta en forma de la literatura. “Las tablillas de arcilla eran toscas y muy difíciles de leer”, no cabían muchos signos, se quebraban con facilidad y la humedad podía hacer desaparecer los textos; pero, señala Patricia Piccolini, tenían la cualidad de la duración, “muy apreciada por los arqueólogos” (2019, p. 66).

Metido en ese devenir material del libro, Rassam colabora en la excavación que dirige el inglés sir Rawlinson, en competencia colonialista con el dibujante parisino Eugène Flandin, fundador de la Asociación de Asiriólogos. La disputa por la extracción patrimonial provocará la burla del subalterno, performada con su lenguaje y su cuerpo. El relato fluctúa entre la excavación en Nínive y la estadía de Rassam en Londres, donde pasa de paciente medicinal a agente comercial, en torno a lo respiratorio, ventral, finalmente fecal. Como veremos, la artimaña del colonizado es un gesto corporal que mezcla con el valor de las ruinas otra producción de capital, no patrimonial ni museística, evanescente en la economía liberal-colonial, generada por desechos orgánicos, mezclados en la constelación móvil de viejas y nuevas formas del libro.

Paradojas superpuestas: el residuo es generador, lo arcaico es futurista. En el prólogo de la reedición de ¡Cavernícolas! en 2014, Piglia destaca “la remota tradición de lo nuevo” que custodia el excritor cavernícola, que trabaja la lengua en su prehistoria, “mucho antes de la despótica fijeza de la gramática y de la triste taxonomía de los géneros y las figuras retóricas”; la “ficción del decir” cumpliría la aspiración de la literatura a la lengua privada, el idiolecto, el fraseo personal, “lo que está apartado y es ajeno al sentido común” (pp. 9-10). La lengua visual de la serie Nínive (con creciente grafismo en las reescrituras de 1985 y 2006) exhibe fascinación por lo que Piglia llama escrituras iniciales, como la cuneiforme de los asirios y sus tablillas grabadas (p. 11). Con otra realización teórico-ficcional que Piglia, la textualidad de Libertella borra la separación entre leer y escribir, y explora su vínculo con la sintaxis personal, la propiedad del saber y la arbitrariedad del valor. El uso salvaje de la palabra, persiguiendo rastros de una enunciación cifrada, descubre grafías transgenéricas, literatura del futuro, en formas encimadas del libro entre tablillas, árboles, papeles y códices.

Letras dibujantes y palabras palimpsestos

La materialidad lingüística prevalece sobre el logo-fonocentrismo de la escritura. Los juegos óptico-verbales exploran la literalidad de palabras y visualidad del texto, lo que diversifica el tachado de El paseo con otros procedimientos tipográficos, de distinta recurrencia en la serie Nínive: la maquetación de letras que dibujan en la página (salvo en la primera versión), el rayado en lugar de la palabra, la separación de una palabra en sílabas que hacen otras palabras.

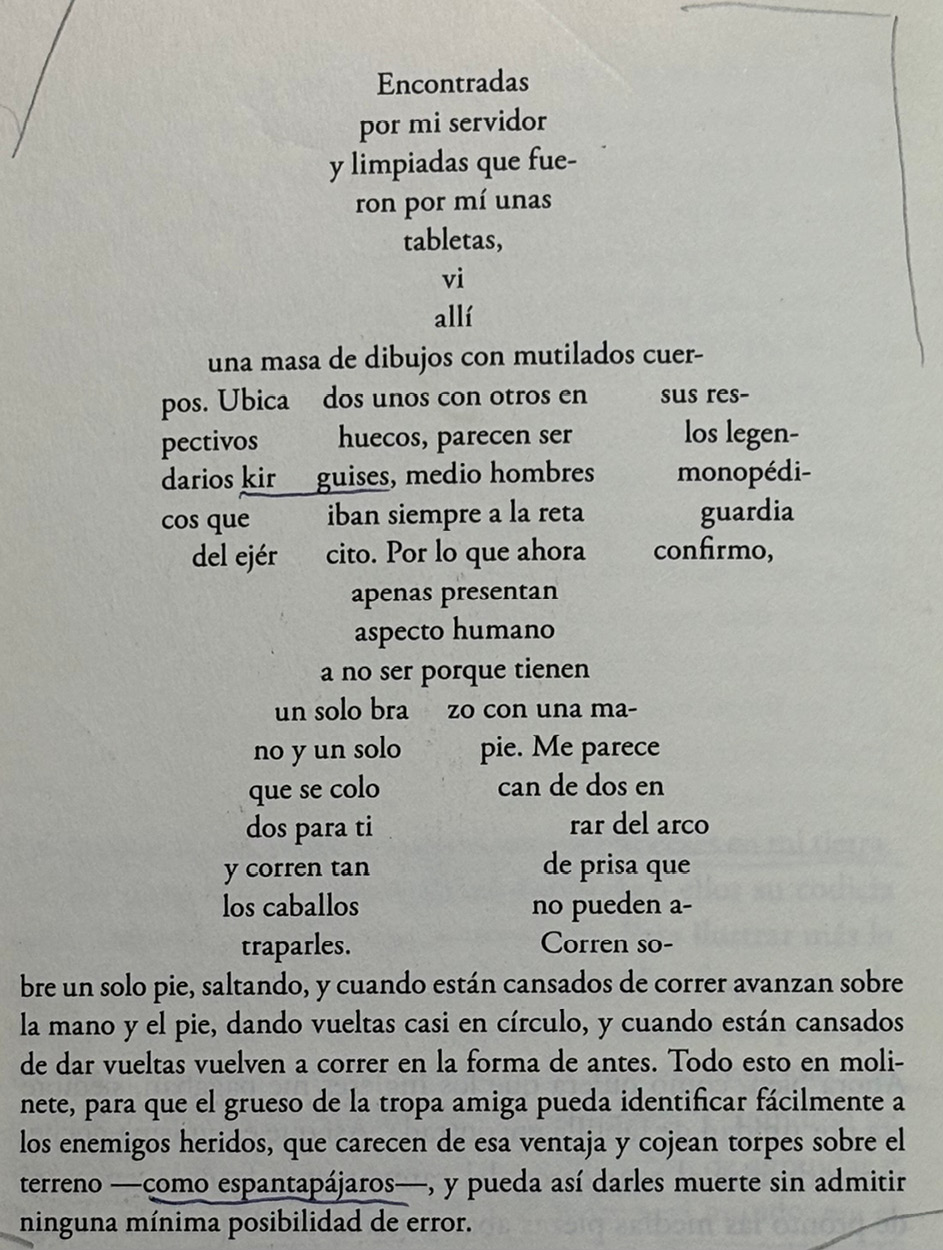

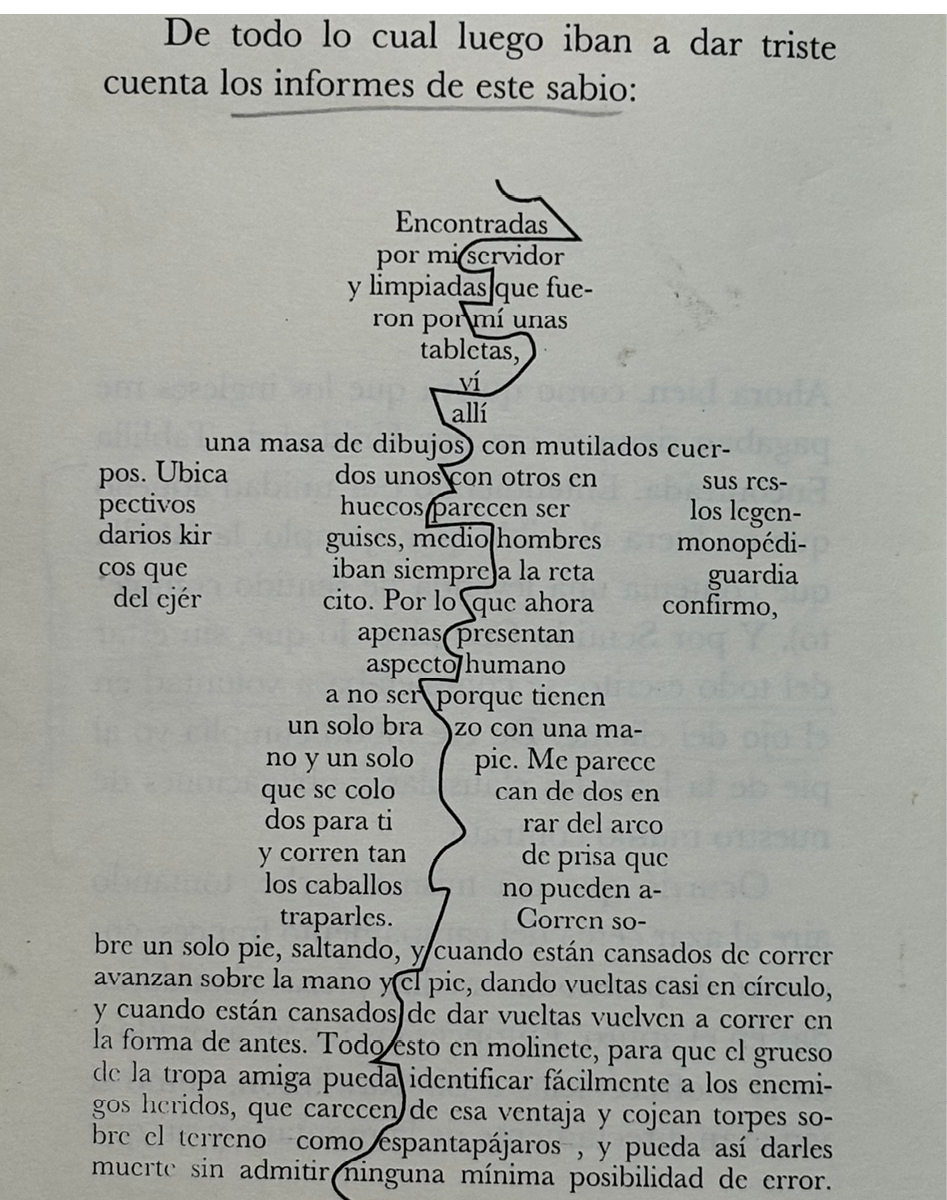

Lo pictórico desestabiliza lo científico en el tratamiento de las tablillas, y las letras del informe del sabio inglés forman un croquis antropomorfo. El discurso que dibuja la silueta humana describe a “los legendarios kirguises”, nombre de un pueblo mongol, pero eso no importa, sino que su cuerpo mutilado (un solo brazo, un solo pie) les impide avanzar en línea recta, con la ventaja de distinguir a los heridos, que cojean torpes “como espantapájaros” (Libertella, 2014, p. 108). El cuerpo mutilado como pose de combate. En esta apropiación del Espantapájaros de Oliverio Girondo (Sociedad Editorial Proa, 1932), la reescritura de 2006 agrega al mismo caligrama de 1985 una sinuosa línea de trazo manual, que atraviesa los blancos entre las palabras del cuerpo, cual tajo constitutivo de esos seres monopédicos, que giran sobre sí mismos sin progreso (pero con ventaja para la guerra) (Figs. 6 y 7).

Fig. 6. H. Libertella, ¡Cavernícolas! Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 108.

Fig. 7. H. Libertella, Diario de la rabia. Beatriz Viterbo, 2006, p. 64.

Las grafías entre letras y dibujos, como las cruces de tachado sobre mierda, puto y culo en El paseo, descubren lo que la difusión de impresos debió censurar: el cuerpo, cortado en sus partes bajas, sexuales, abyectas. En las rayas que borran palabras (y no las dejan debajo como El paseo) y en las palabras escondidas, la censura grita bajezas. La densidad sexual y anal, insinuada en la primera versión, se intensifica en las dos siguientes, donde aparece el anagrama-anograma que suscita la enfermedad respiratoria del personaje. Por su “forma de hablar, no más”, Rassam es sometido (“me so metieron”, separa la versión de 1985) a un “poderoso aparato” de la medicina británica: “sentado sobra una lente curiosa que me fotografió desde abajo el ––––.” (Libertella, 2006, p. 35; 2014, p. 98). El resultado del examen es “un ano grama” (2014, p. 98; en 2006 no aplica la división) que modula en zona ventral el anagrama de la enfermedad escondida en el nombre, según la “papeleta” con el resultado: “RASSAM = SR. ASMA”.

Otras partes bajas aluden a la sexualidad masculina, que campea en las acciones científicas y pedagógicas de Flandin. La objetualidad arqueológica se inquieta con el onanismo machista de la civilización conquistadora y educadora, en palabras generadas por separación y rayas de borrado: “Todo lo iba re cogiendo con tanto ardor que sus alumnos no podían resistir la contemplación quieta de esos dibujos, y ponían la mano en reproducir aquellos objetos para mejor verlos, moverlos y hacerse con ellos la ------.” (2014, p. 101; ambas alusiones de sexualidad masculina aparecen solo en la versión de ¡Cavernícolas!). La potencia visual del espacio impreso juega con la represión del decir y su excedente. Las grafías circundan la omisión de lo escatológico, que mezcla lo social en la intimidad, funde lo corporal con lo político.

El corte en raíces de vocablos altera no solo la visualidad del soporte, sino la significación del texto, como el efecto de sobreimpresión que a Roland Barthes le gusta en la etimología, en vez de la verdad o el origen: “la palabra es vista como un palimpsesto” (1979, p. 92). En la pizarra mágica de las tablillas, el encimado escriturario dispone palabras que contienen huellas de otras, más o menos borradas. Sin la pulsión detectivesca de la ficción teórica de Piglia, el palimpsesto libertelliano no apunta al desciframiento: es la forma material y significativa del texto, no emplazada en la verdad o el origen, transversal a comienzos y fines.

El artefacto textual-editorial es un zettel, vocablo alemán que Libertella usa como título de libro póstumo (2009), derivando el sentido del soporte entre (trozo de) papel, papeleta, borrador, bloc de notas, cuaderno: el campo semántico que la serie Nínive monta sobre tablillas asirias, previas a la celulosa. Lo escrito genera escritura: sobre lo encontrado en las placas cinceladas, los europeos realizan anotaciones. Esa escritura paralela se transcribe, en la versión de 1982, como seis bloques en negrita y mayor margen, sin otro cambio de formato; con variaciones de diseño gráfico en las dos reescrituras, los bloques se deshacen en beneficio de una significación visual más intensa que las negritas (mero resaltado ortotipográfico), y tornan la maquetación en parte inescindible del texto.

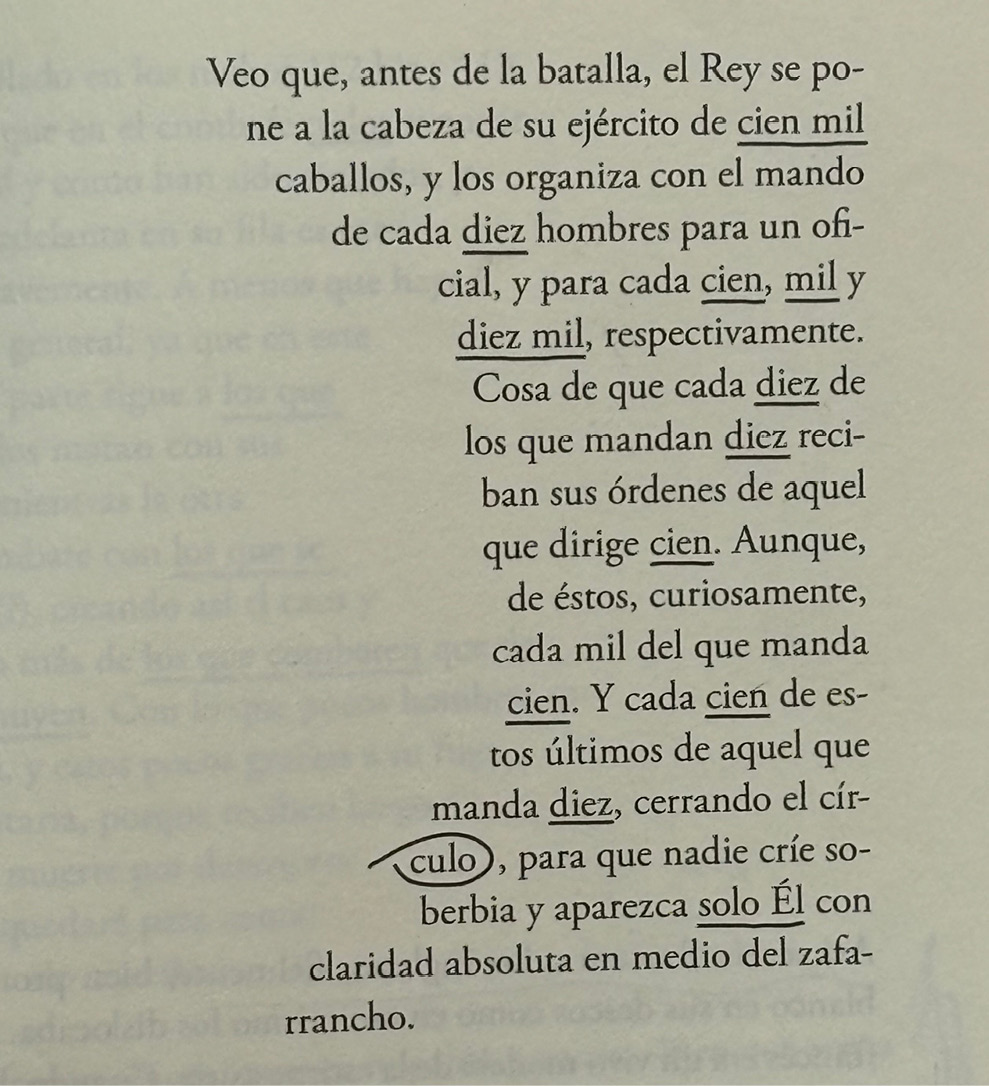

El caligrama girondiano es la versión dibujada del tercer bloque de la primera versión; el siguiente, que es el texto de la “rápida clasificación” de tablillas, anotada en “su re verso” por los europeos según “lo que creían entender de ellas”, se imprime ocupando el interior del perímetro de una carta de baraja, pues “con tanta concentración hacían esto que parecían estar jugando el día entero a los naipes” (2014, p. 111). Los dos últimos bloques de 1982, que narran “EL SITIO A LAS FORTALEZAS” (p. 18), desaparecen de ambas reescrituras, donde lo bélico se encarna más crudamente en lo corporal y lo impreso. El primer bloque, en el que “Sir Rawlinson pasaba por escrito el resultado de sus pesquisas, y revivía para sí viejos preparativos de guerra” (1982, p. 15), en las dos versiones aparece pautado en el margen derecho, con ondulación en el izquierdo. La versión de 1985 (algo más insistente en la prohibición-incitación sexual) agrega líneas de subrayado manual, suprimidas en 2006, sobre números en cálculos alocados de la disposición del ejército, que acaba “cerrando el círculo”. Esta palabra, escindida por el cambio de línea, genera con sus dos sílabas finales el vocablo corporal, que se destaca con un círculo (cito por 2014, p. 91; en 1985, p. 110 hay otra arquitectura de página, pero el fragmento curvo es idéntico) (Fig. 8).

Fig. 8. H. Libertella, ¡Cavernícolas! Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 91.

La formación militar del Rey, poéticamente computada, acaba en la grafía del bajo cuerpo, destacada por su ubicación al inicio de línea; marcado sobre los tipos de imprenta, el artificio manual descubre la palabra soez, cual chiste grueso, extendido hacia “tan ‘redondos’ cálculos”. Acaso el resultado de las pesquisas arqueológicas sea el mismo que indica el lugar en el mundo del perverso de El paseo. El culo emerge entre el azar de la disposición impresa y el cálculo allí escrito con pericia artesanal, por un autor que marca el texto con grafos de crítico, editor, corrector de pruebas, maquetador, dibujante. La represión corporal del proceso de civilización asume formas extrañas, emanadas de la lectura silenciosa, viso-táctil del códice, de su traza de palabras en páginas encuadernadas, que cruzan el inconsciente con letras dibujantes.

El soporte original de la metafórica “piedra basal de la literatura argentina” es una libreta de pulpería, rústica y roída, con el manuscrito de ocho de los trece cantos de El gaucho Martín Fierro –perdida hasta la década de 1990, su restauración fue costeada por la Asociación Archivos, “asumiendo una responsabilidad patrimonial” resignada por el gobierno argentino (Lois, 2001, p. XXV)–. Remedo burlón de ese objeto al borde del desecho, que aloja con lagunas la génesis escritural del poema canónico de Argentina, lo que más divierte a Rassam en Diario de la rabia es la erosión del soporte, metamorfosis que lo acerca al árbol, pero no al papel. A veces “pequeños roedores habían atacado las tablillas haciéndoles gruesos chistes a los copistas”, unos “las iban devorando, lo que producía limpios agujeros entre palabras”, otros “recorrían la superficie mutilando líneas enteras, hasta que la tablilla terminaba por quedar como la parte interior de una corteza de árbol” (Libertella, 2006, p. 86). La reversión a estados previos de la forma libro propiciará el uso corporal de las tablillas por parte del nativo, indiferente a la responsabilidad patrimonial; su estrategia distrae el objeto del museo colonialista inglés o francés y lo resitúa en el mercado (inglés), a diferencia de la libreta roída de Hernández, desprotegida por la economía del gobierno, adquirida por un empresario que en 1998 la donó al Museo Histórico Nacional, donde se aloja entre sus piezas principales.

En la ficción de Libertella, los huecos significativos no son páginas perdidas, sino pequeños agujeros entre letras, que en la reescritura de ¡Cavernícolas! cambian de lugar y modifican palabras. El procedimiento afecta un nudo troncal de la estabilidad de la escritura y su relación con el sentido. El primer paso de los usuarios “por encontrar en las grafías una representación estable de los sentidos”, según Claire Blanche Benveniste, es “aquel que instaura una separación en ‘palabras’ gráficamente separadas unas de las otras por un blanco” (2002, p. 19). De tales hábitos gráficos surge en parte el concepto de palabra, sin equivalente en el nivel oral: cuando, desde el siglo VII, los escribas irlandeses abandonan la scriptio continua, aparece “una nueva concepción de la escritura que exige un mínimo de conocimientos gramaticales, sin correspondencia con el uso de la lengua oral” (p. 20). En los blancos entre palabras, los signos de puntuación y mayúsculas y la división en párrafos como diseño de página, se juega la legibilidad de los textos, aspecto preocupante en el proceso de ampliación de públicos acelerado por la imprenta.

En sus reversiones, la escritura de Libertella “se pliega y repliega en una conjetura sobre el blanco de la página”, como un vacío “que se llena de huellas de textos, de la significancia de textos en ‘proceso’”; como observa López en libros del final (El árbol, La arquitectura, Zettel) “el blanco ocupa un espacio de magnitudes similares al de la letra escrita y el texto se adelgaza” (2022, p. 379). En el discurrir fragmentado de El paseo, en los espacios que separan bloques (con más fuerza que párrafos), late la pulsión conjetural que señala López; el adelgazamiento podría ser una marca de la reescritura de “Nínive” en el más pictórico Diario de la rabia, suscitada por la demanda editorial de simplificar el cuento de 1985 para su traducción al inglés (cf. “Traducible/Intraducible” en La arquitectura; contratapa de Beatriz Viterbo, 2006; Munday, 2010). En nota al pie incorporada en 2006, Rassam adjudica al asma el hecho de que, aunque “yo había sido educado para no cortar en dos las palabras”, “siempre algo se me escapaba por ellas” (p. 31), como si aludiera a la corrección que Diario de la rabia realiza sobre las versiones previas, donde abundan los blancos en medio de palabras. El procedimiento trastorna el significado al cambiar el grafema sin alterar el fonema: “esa rara dis tracción de palabras” (p. 110; en 2006 normaliza: “esa rara distracción suya de palabras”, p. 68). Las palabras distraen y traccionan. Como la etimología barthesiana, el placer no está en el sentido, sino en descubrir efectos de sobreimpresión. La frase valida un significado diverso del que suscita la escansión de palabras.

Con meticulosos procedimientos de polisemia, calambur, anagrama, desplazamiento metonímico entre significantes, la lectoescritura de Libertella procuraría “no dejar suelta ninguna de las posibilidades de explotación que ofrece cada palabra” (Prado, 2014, pp. 96-97). En “Nínive”, la oración que inicia “Yo soy distinto porque me en ojo”, continúa con referencia al órgano ocular, lo que deshace la acción de enojarse, como si diera agencia a ojo, núcleo obsesivo de la poética. En la valoración de Farabeuf (1965) de Salvador Elizondo, Nueva escritura en Latinoamérica (reescrita en Ensayos o pruebas y Las sagradas) destaca la iriología en la lectura profesional “que remite obsesivamente al ojo”, suscitada por “una nostalgia del significado que huye” y un “apegarse compulsivamente a su propia letra”, solicitando una lectura “más ocular, menos idealista” (2008, pp. 70-71). El ojo y el blanco se unen en la anotación destellante sobre la lectura de El árbol de Saussure: “Leer es acomodar los blancos al ojo” (2000, p. 51).

El espesor político de la serie Nínive surge de la manera de leer los blancos dispuestos en el texto, en la disputa sorda del colonizado. La venganza de Rassam comienza por usar a contrapelo las lecturas de los colonizadores, con improperio sustituido por raya: “Digámoslo así: allí en los huecos o blancos importaba saber cómo ellos leían lo que mi pueblo no había dicho, y aquí en sus traducciones cómo yo descubría, un poco por todas partes, lo que estos tremendos ------- jamás creían haber puesto” (itálicas en 2014, p. 121, no en 2006, p. 86). Acomodando los blancos al deslizamiento de lectura, el ojo opera en la negociación por los tesoros arqueológicos, entre confusión idiomática y estafa mutua. Flandin deriva la especialidad hacia “su papel de iriólogo” (experto en iris, cortando la palabra de la especialización científica, asiriólogo), regatea el precio de un mural en remate con alocada reflexión sobre “el ojo del pintor”, y en vez de descifrar las tablillas, quiere “controlar el uso que se haga de ellas” (2014, pp. 100, 103). También desinteresado del significado, más astuto que el francés para acrecentar el valor de cambio, Rassam operará corporalmente sobre el uso, no solo con el ojo.

Sometido por ingleses y franceses a expoliación, oscilante entre yo y él (aglutinados en “un servidor”, como se llama al comienzo), Rassam logra “devolverlos con lo suyo”, hacer blanco en sus deseos capitalistas para dislocarlos: adultera las tablillas y ridiculiza el trabajo de la ciencia colonizadora. La flema inglesa fluye al despedirse Rawlinson de Rassam (puesto en segunda persona, el enseñado): “a usted le dejamos la enseñanza” de “usar de sus muertos, y hacerlos valer como capital –y solo me dejaba de recuerdo los sarcófagos vacíos y unas pocas montañas descascaradas” (2014, p. 122; “repartir” en vez de “usar de” en 2006, p. 89). El oprimido inspira su venganza en la mofa de Flandin, cuando apiló sus bocetos en las letrinas y encomendó: “-Proceda usted con esos papeles, y hágales lo suyo, que a todo se le da uso”. Aplicado sobre el soporte, el proceder “pujante” de Rassam es una inversión económica del desecho: “se sentó en el inodoro y en ese butacón se obligó, pujando y pujando por darle buen uso a los papeles que tenía en derredor” (2006, p. 90).2 Papeles confundidos con rollos de tablillas asirias y borradores de asiriólogos, encarecen su valor de cambio por antigüedad, simulada en la decoloración por puja intestinal (y económica). El artesano coprológico deja su producto secando varios días “para eliminarles su olor” (no lo logra). Atento al ojo y el hermetismo en su teoría de la lectura, acomoda “los rollos en unos nichos donde los gusanos pudieran dejar su huella, de modo que la dificultad de lectura le diera más naturalidad al conjunto”. No menos capitalista por colonizado, Rassam calcula la ganancia que proporcionará su trabajo: “al ganar ese poco de antigüedad, sería hasta posible pensar que pudieran aumentar siete días su valor en la Bolsa de Londres” (la versión de 1985 es más decidida en la especulación: “automáticamente iban a aumentar”).

Años después Rassam cree ver los borradores fraguados en una tienda del Soho, probando la riqueza ficticia de su producto, persistente como huella de palabra borrada, resonante bajo la línea: “reconocí muy bien la picadura de los gusanos y el olor de las páginas todavía amarilleadas por mi propia ------” (2006, p. 92). La burla a los europeos saqueadores, con la astucia corporal del habitante de un culo del mundo, reescribe el “juego de líneas cruzadas entre el practicante y su producto” (2008, p. 66) y traza la línea como final del texto (según versiones de 1985 y 2006; en la de 1982, luego de ocho guiones alineados, continúan dos oraciones, que en las reescrituras se ubican antes, con cambios). La escritura ancestral queda marcada con la impostura de una lengua cuyo uso y significado son distorsionados por la materialidad fecal, como rabioso retorno del cuerpo sobre el códice que, en su difusión impresa, lo cortó y borró.

En la peripecia papelera-escatológica de la serie Nínive, el cuerpo del explotado devuelve su residuo a las formas iniciales del libro, y extrae su plusvalía clandestina, fraguada en la apariencia visual y táctil (no olfativa) del soporte. En la economía literaria de Libertella, la literatura se comportaría como el dinero, propone Ana Gallego Cuiñas (2016, p. 152): “puro significante, ficción en la que creemos por su promesa de futuro, cuyo valor intrínseco está exento de significado puesto que refiere solo a sí mismo”. En el árbol hermético de la muerte lingüística, la literatura pierde la parte del signo “que la hace legible, consumible” (p. 153). La remisión de Gallego Cuiñas al matiz señalado por Martín Kohan en su artículo de El efecto Libertella (el mercado no solo como espacio al que se combate sino en el que se combate) relativiza su afirmación sobre esta economía literaria como “formas lingüísticas herméticas de resistir al mercado” (p. 158). El producto (letras cortadas o manchadas por el cuerpo) se contrabandea en flujos imperceptibles del capital, como los libros se adelgazan para transitar en los bordes del mercado editorial, impresos para uso y consumo, aunque no aporten significados. Hermes representa lo cerrado y secreto, pero también el comercio.

El grafismo híbrido realiza el “proceso material de intercambio”, que Libertella lee en lo ilegible (Lamborghini en 1977): “entre las escrituras y el sujeto; es decir, aquí, entre la lengua y su residuo” (2008, p. 68). El cuerpo sería el desecho generado por la gramática, la corrección editorial y lo inexorable impreso; pero, observa Michel Serres, “no hay nada en el conocimiento que no haya estado primero en el cuerpo” (2021, p. 77). En su análisis filosófico-deportivo del cuerpo como potencia de acción, Serres advierte que el olvido de la prioridad del cuerpo en las funciones de conocimiento intersubjetivo y objetivo es efecto de los “nuevos soportes de memorización y de transporte de los signos, como las tabletas de cera, el pergamino o la imprenta” (p. 77). El libro ha convertido el cuerpo en residuo de la lengua, aunque siga siendo el primer soporte de memoria y transmisión (p. 85).

Como el producto fisiológico-papelero de Rassam, los grafitis en el culo tachado del mundo o el arte rupestre del cavernícola sofisticado, la biblioteca de Libertella dispara un mensaje bocetado que no quiere ser descifrado, un contenido que es forma material, corporal, menos idealista, consumible más allá del caudex y la sacralidad del libro. Al tratar “Los límites del puro grafismo” en Ensayos o pruebas, propone que el largo recorrido tecnológico abierto con la imprenta “termina en un signo artesanal y mudo”, que descubre potencia literaria en la pintura arcaica o la lectura del iletrado. El producto del trabajo artístico es “tan mudo como la huella o los ecos de los dibujos de la cueva de Altamira que alguien mira absorto a lo alto de una bóveda en un museo de Madrid”: “una simple mercadería” (1990a, p. 32). En la reescritura de 1991, en el capítulo “Excentricidad y mercado” de παθογραφεία, luego de “la pintura de una letra” que vimos al comienzo, esas cuevas recordarán “la crisis argentina y su relación con la patología de uno cualquiera de sus desvariados escritores” (1991, p. 74). La librería idiolectal es parte del mercado (en Argentina, crisis y desvarío); allí opera la pintura mecanográfica de libros excéntricos, precaria en su valor de “mercadería de una comunidad acostumbrada a dividir pintura de literatura”. Frente a binarismos y condicionamientos, el mensaje ambiguo se sabe difícil de ubicar: “¿Algunos lo archivan en una biblioteca? ¿Otros lo cuelgan como un cuadro? ¿Otros lo dan a los niños, para que jueguen a leer?” (1990a, p. 32).

El segundo fragmento de Zettel se pregunta “¿Cómo discutir la preeminencia del soporte o el ornato?” (p. 18). La exploración plástica despliega un universo artesanal, donde la puesta en página es constitutiva, no decorativa; exige nuevos recursos a la impresión y edición, también a la lectura y la teoría. Hermético dibujante de letras, líneas y blancos, Libertella confecciona una lengua privada, codificada sobre su propia censura (como reescribe la patografía en Las sagradas) para sobrevivir desviada de la homogeneización del Estado y el mercado. La escritura no es solo textual: compone objetos verbo-visuales, con residuos de las formas corporales del transporte de signos, encimando capas arqueológicas del libro. La lectura viso-táctil del volumen encuadernado, cuerpo del libro, conmueve el cuerpo de quien lo lee, en canje de formas extrañas de represión corporal, emanadas del proceso de civilización impresa. La interpretación lineal se quiebra en esta “versión pictórica de la literatura”, arriesgada porque se sustrae de la racionalidad tipográfica-alfabética y altera los cuerpos lectores, como nota con analogía artística Marcelo Damiani: “uno está ante un cuadro que no entiende y se corre por las dudas, hay cierta molestia corporal” (citado por Prado, 2014, pp. 27-28). ¿Qué significa esto? Objeto cuyos blancos convocan al ojo absorto, fraguado con maña de cavernícola en la periferia del mercado global, el libro remoto y futurista de Libertella es infinito: hace de toda escritura, reescritura, residuo donde trazar nuevos dibujos. El árbol hermético genera literatura desde sus ruinas, como las huellas de lo borrado en pizarras mágicas o tablillas arcaicas, que despiertan la mirada de niños que juegan a leer.

Barthes, R. (1979). Roland Barthes por Roland Barthes. Kairós.

Blanche Benveniste, C. (2002). La escritura, irreductible a un ‘código’. En E. Ferreiro (Comp.), Relaciones de (in)dependencia entre oralidad y escritura (pp. 15-30). Gedisa.

Borzuk, A. (2020). El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos. Ampersand.

Cavallo, G., y Chartier, R. (Dir.). (2011). Historia de la lectura en el mundo occidental. Taurus.

Cippolini, R. (2016). Libertella: reversiones de éditos y libros inventados. En S. López (Ed.), Libertella / Lamborghini. La escritura/límite (pp. 65-87). Corregidor.

Gallego Cuiñas, A. (2016). A contrario sensu Libertella: una economía arcaica de la ficción. En S. López (Ed.), Libertella / Lamborghini. La escritura/límite (pp. 151-161). Corregidor.

Gonzo, L. (2012). Formas del discurso crítico en Héctor Libertella. Actas del VIII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria, 7 al 9 de mayo, La Plata. https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=eventos&d=Jev2143

Gusmán, L. (2016). Un oficio sin red. En S. López (Ed.), Libertella / Lamborghini. La escritura/límite (pp. 227-234). Corregidor.

Gutiérrez, J. M. (1871). El matadero. Por Don Esteban Echeverría. (Inédito.) Advertencia. Revista del Río de la Plata. Periódico mensual de historia y literatura de América publicado por Andrés Lamas, Vicente Fidel López y Juan María Gutiérrez. Carlos Casavalle editor, pp. 556-562.

Idez, A. (2010). Crónica del instante. En M. Damiani (Comp.). El efecto Libertella (pp. 183-195). Beatriz Viterbo.

Jitrik, N. (2000). Los grados de la escritura. Manantial.

Lehmann-Nitsche, R. (1981). Textos eróticos del Río de la Plata. Colección Obras clásicas del folklore latinoamericano. Librería Clásica.

Libertella, H. (1968). El camino de los hiperbóreos. Paidós.

–––. (1982). Nínive, 1853. Revista de la Universidad de México, XXXVIII(13), 15-18.

–––. (1985). ¡Cavernícolas! Per Abbat.

–––. (1990). El paseo internacional del perverso. Grupo Editor Latinoamericano.

–––. (1990a). Ensayos o pruebas sobre una red hermética. Grupo Editor Latinoamericano.

–––. (1991). παθογραφεία. Los juegos desviados de la literatura. Grupo Editor Latinoamericano.

–––. (1993). Las sagradas escrituras. Sudamericana.

–––. (1997). El paseo internacional del perverso. En H. Libertella (Ed.), 11 relatos argentinos del siglo XX (Una antología alternativa) (pp. 153- 178). Perfil.

–––. (2000). El árbol de Saussure. Una utopía. Adriana Hidalgo.

–––. (comp.). (2002). Literal 1973-1977. Santiago Arcos.

–––. (2003). La Librería Argentina. Alción Editora.

–––. (2006). Diario de la rabia. Beatriz Viterbo.

–––. (2006a). La arquitectura del fantasma. Una autobiografía. Santiago Arcos.

–––. (2006b). El lugar que no está ahí. Losada.

–––. (2008). Nueva escritura en Latinoamérica. Pról. M. Kohan. El Andariego.

–––. (2009). Zettel. Letranómada.

Lois, É. (2001). Estudio filológico preliminar. En J. Hernández, Martín Fierro. Edición crítica (Ángel Núñez y Élida Lois Coord.) (pp. XXXIII-CIV). Archivos, ALLCA XX.

López, S. (2022). Huellas y transformaciones. La escritura de Héctor Libertella. Pról. R. Ferro. Corregidor.

Michalsen, B.B. (2022). Signos de civilización. Cómo la puntuación cambió la historia. Godot.

Mitchell, W. J. T. (1994). Picture Theory. The University of Chicago Press.

Munday, J. (2010). Hacerse un sitio al pie: Cuando el juego de palabras se vuelve esencial. En M. Damiani (Comp.), El efecto Libertella (pp.75-87). Beatriz Viterbo.

Pérez, A. (2015). Un juego serio en que se va la vida. Fragmentos, citas, reescrituras en Zettel, de Héctor Libertella. Perífrasis, 6, 52-71.

Piccolini, P. (2019). De la idea al libro. Un manual para la gestión de proyectos editoriales. Fondo de Cultura Económica.

Piglia, R. (1980). Notas sobre Facundo. Punto de Vista, 3(8), 15-18.

–––. (2014). Prólogo. En H. Libertella, ¡Cavernícolas! Fondo de Cultura Económica.

Prado, E. (2014). Héctor Libertella, un maestro de lecto-escritura: un recorrido. Puente Aéreo Ediciones.

–––. (2022). Por una literatura diferente. Héctor Libertella: biografía crítica y política editorial. Eduvim.

Rosain, D. (2024). Archivar la tradición: la función de Héctor Libertella como antólogo de textos argentinos. Perífrasis, 15, 101-117.

Saavedra, G. (1993). HÉCTOR LIBERTELLA. La literatura como fenómeno visual. En La curiosidad impertinente. Entrevistas con narradores argentinos (pp. 65-69). Beatriz Viterbo.

Sarmiento, D. F. (1961). Facundo. Pról. y notas A. Palcos. Ediciones Culturales Argentinas.

Serres, M. 2021. Variaciones sobre el cuerpo. Fondo de Cultura Económica.

Stupía, E. (2016). El género Libertella. En S. López (Ed.), Libertella / Lamborghini. La escritura/límite (pp. 181-192). Corregidor.

Wittig, M. (2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Egales.

Juan Pablo Luppi. Doctor en Literatura por la UBA. Investigador Adjunto del Conicet. Participa en equipos de investigación en el Instituto de Literatura Hispanoamericana (FFyL, UBA) y es docente en dicha Facultad. Ha desarrollado actividades de extensión y divulgación sobre literatura argentina en medios e instituciones públicas y privadas. Es autor de Una novela invisible. La poética política de Rodolfo Walsh.

1. La “Advertencia”, que Juan María Gutiérrez antepone a El matadero cuando lo publica, ampara el “desnudo realismo” (voces groseras y bajezas corporales) en su condición de borrador inédito, y acomoda el trazo ológrafo a la canonización de Echeverría: el temblor de la letra “pudo ser más de ira que de miedo” (Gutiérrez, 1871, p. 560).

2. El decir rioplatense conecta la evacuación ventral con la materialidad del papel y la comunicación diferida, en loca sinonimia registrada por Lehmann-Nitsche: “También se dice escribir, mandar una carta (al Papa), mandar un telegrama, que equivalen como eufemismos, para designar el acto de expeler los excrementos” (1981, p. 302).