“Mándame tu retrato”

Dimensiones afectivas y narrativas de la fotografía en el álbum personal de Domingo Faustino Sarmiento

Ingrid Briege

Archivo Histórico del Museo Histórico Sarmiento.

Secretaría de Cultura de la Nación. Buenos Aires, Argentina

ingridbriege@gmail.com

Briege, Ingrid (2024). “Mándame tu retrato”. Dimensiones afectivas y narrativas de la fotografía en el álbum personal de Domingo Faustino Sarmiento. TAREA, 11(11), 206-239.

Resumen

Los usos documentales y afectivos de la fotografía deslumbraron a Domingo Faustino Sarmiento desde su invención. El estadista y escritor argentino no solo dedujo que esta tecnología era la herramienta idónea para documentar los progresos del proyecto civilizatorio al que suscribió e impulsó, sino también para narrarse a sí mismo. En este trabajo, estudiaré su álbum de fotos personal a partir de la hipótesis de que se valió de la selección y emplazamiento en un orden determinado de un conjunto de retratos fotográficos para componer un relato propio que dialoga con su voluminosa producción escrita. En este sentido, es posible pensar que ambas formas, con sus diferencias y especificidades, tienen un rol de importancia en el robustecimiento de su historia. Los retratos emplazados en las sucesivas páginas conforman una trama de elecciones iconográficas y afectivas a través de la cual es posible leer y configurar una determinada identidad del dueño y productor de este álbum. En este relato visual las dimensiones privada y pública se descubren entreveradas entre sí, y atravesadas por el valor afectivo, narrativo y documental que Sarmiento otorgó a estas imágenes técnicas.

Palabras clave: álbum fotográfico; carte de visite; retrato; relato autobiográfico; Domingo Faustino Sarmiento

“Send me your portrait”. Affective and narrative dimensions of photography in Domingo Faustino Sarmiento's personal album

Abstract

The documentary and affective uses of photography dazzled Domingo Faustino Sarmiento since its invention. The Argentine statesman and writer not only deduced that this technology was the ideal tool to document the progress of the civilizing project to which he subscribed and promoted, but also to narrate himself. In this paper, I will study his personal photo album based on the hypothesis that he used the selection and placement in a particular order of a set of photographic portraits to compose a narrative of his own that dialogues with his voluminous written production. In this sense, it is possible to think that both forms, with their differences and specificities, play an important role in the strengthening of his own story. The portraits placed in the successive pages form a plot of iconographic and affective choices through which it is possible to read and configure a certain identity of the owner and producer of this album. In this visual story, the private and public dimensions are discovered intertwined and crossed by the affective, narrative and documentary value that Sarmiento granted to these technical images.

Keywords: photo album; carte de visite; portrait; autobiographical narrative; Domingo Faustino Sarmiento

Fecha de recepción: 22/09/2024

Fecha de aceptación: 06/10/2024

Contemporáneo a la invención de la fotografía, Domingo Faustino Sarmiento abrazó esta tecnología desde sus comienzos.1 En un escrito de 1853 proclamó su asombro e interés por los daguerrotipos, y propuso la divulgación de cómo obtener imágenes a través de este proceso para que más gente pudiera entrar en contacto con el nuevo dispositivo:

Pululan en todas las ciudades retratistas al daguerreotipo, que por unas cuantas monedas i en un abrir i cerrar de ojos, reproducen nuestras propias fisonomías, o la de aquellos cuya imájen nos es querida. ¿Como se obra este prodijio? ¿Dónde está el pintor que retrata? ¿I qué mano maneja el pincel divino que deja estampada sobre una plancha de metal una fisonomía, un edificio, un paisaje, sin que se escape el menor accidente? ¿La luz? ¡Pero qué! ¿la luz pinta? ¿Al obtener tan fácil obra, no convendria que el que la admira, no la contemple como un idiota, admirando sin saber lo que admira, por no haber tenido a mano un libro que lo ponga en el secreto de estas maravillas? [sic] (Sarmiento, [1853] 1886b, p. 448).

Fundamentalista de la transmisión del conocimiento científico moderno a través de publicaciones bibliográficas y hemerográficas, tradujo tres de los cuatro volúmenes de Exposition et Histoire des principales découvertes scientifiques modernes escritos por el científico Louis Figuier entre 1851 y 1855. Su traducción, publicada con el título Esposición e Historia de los Descubrimientos Modernos [sic] por la imprenta Belin en Santiago de Chile en 1854 con el objetivo de ser difundida en las bibliotecas populares que, en paralelo, propuso fundar en aquel país. Uno de los capítulos se titula “Fotografía” y comprende un abanico de contenidos tales como instructivos de los procesos contemporáneos (daguerrotipo, fotografía sobre papel y sobre vidrio), el color, los usos del dispositivo en las ciencias y una reflexión “bajo el punto de vista del arte” (Figuier, 1854, p. 199). De esta manera, Sarmiento se encargó de divulgar en la región latinoamericana los conocimientos y debates referidos a este novedoso dispositivo, y de expresar su postura al respecto en un párrafo final. En esa coda, alabó la dimensión documental de la fotografía que permitiría acrecentar el conocimiento sobre las culturas. Opinó, asimismo, que esta tecnología introduce novedades en el campo de los lazos sociales y afectivos.

No sorprende, entonces, que un referente de la civilización moderna decimonónica como él fuera un entusiasta de la tecnología fotográfica. Sarmiento fue lúcido respecto de su autoconstrucción (narrativa, iconográfica) como un personaje trascendental en la historia argentina y latinoamericana y, en este sentido, el dispositivo fotográfico le fue funcional en su propuesta. La sola frecuencia con la que posó frente a la cámara desde los años del daguerrotipo lo sugiere.2 Esta idea se profundiza al contemplar la diversidad de poses que eligió al momento de enfrentar la cámara, los objetos que seleccionó para acompañarlo en esas tomas, y las personas con las que decidió retratarse. Si Sarmiento, tal como señaló Amante (2016), entendió la importancia de la puesta en escena al punto de ser un maestro con la pluma en este aspecto, podemos extrapolar esta habilidad a otros medios como el fotográfico. Asimismo, Sarmiento dedujo que este dispositivo era la herramienta idónea para documentar los progresos del proyecto civilizatorio al que suscribió e impulsó. Dan cuenta de esto el álbum de fotografías que le fuera obsequiado al finalizar su gestión como gobernador interino de San Juan, el álbum de vistas de la Exposición Nacional de Córdoba –evento promovido y desarrollado en su mandato presidencial–, el Álbum de Vistas fotográficas del Ferro-Carril de Buenos Aires al Pacífico –regalo que recibió en tanto miembro de la comitiva que realizó el viaje inaugural–, y su proyecto inconcluso de realizar un compendio de imágenes que registraran los avances y principales atractivos de las provincias argentinas para hacerlas circular internacionalmente a finales de su gestión presidencial. Los vínculos de Sarmiento con la fotografía, entonces, son múltiples: fue retratado, fue autor intelectual de la producción de imágenes y fue coleccionista. De ese entramado orgánico se vislumbra la superposición de capas de usos e intereses con esta tecnología. Si bien algunas piezas de todo ese conjunto fotográfico sarmientino ha recibido alguna atención por parte de investigadorxs, existe otra, de importancia e interés, que da cuenta del rol fundamental que tuvo la fotografía para Sarmiento, y al que aún no se ha prestado atención: su álbum de fotos personal.

En este trabajo tomaré como caso de estudio el llamado “Álbum fotográfico” de Sarmiento (MHS Inv. 508) conservado en el Museo Histórico Sarmiento, el cual contiene 86 albúminas en formato carte de visite y cabinet, tomadas y/o reproducidas en estudios fotográficos de distintas ciudades y países que incluyen inscripciones y dedicatorias en algunos de sus reversos.3 La historia de este álbum es la historia de la construcción de una subjetividad, de una autobiografía visual que se inscribe en una red de alcance transnacional, de las tecnologías y prácticas fotográficas de la segunda mitad del siglo XIX. A su vez, el gesto de seleccionar, organizar y montar determinados retratos en un fotolibro funcionó como una vía alternativa a las narraciones escritas que Sarmiento hizo de sí mismo, lo que hibridó las dimensiones íntima y pública. Estos ejes están estrechamente vinculados entre sí, tal como desarrollaré a continuación.

Un álbum, múltiples incógnitas

La historia archivística de este álbum resulta insoslayable en tanto según he corroborado no fue conservado tal como fue entregado en su momento al Estado Nacional. A la fecha aún no se ha podido reconstruir el ensamblaje original realizado por Sarmiento.4 El álbum formó parte del lote de bienes y documentos que habían pertenecido a este, y cuya entrega al Estado argentino fue efectuada por tres de sus nietxs, lxs hermanxs Eugenia, Helena y Augusto Belin Sarmiento. Fue este último –quien en vida de su abuelo se desempeñó como su secretario y luego, tras su muerte, como su albacea– el encargado de sistematizar y clasificar el acervo entregado, y de difundirlo en una publicación titulada El relicario de Sarmiento en busca de asilo (1935). En un primer momento, en 1913, la donación fue depositada en el Museo Histórico Nacional como espacio de guarda temporario hasta la creación de una institución dedicada a la memoria del ex presidente, conforme a una iniciativa del Estado Nacional (Ley N° 8.109 de 1910) y los deseos de sus descendientes. Más de veinte años después, en 1938, con la fundación del Museo Histórico Sarmiento el conjunto patrimonial fue trasladado allí. En El relicario… las descripciones realizadas por Augusto no son exhaustivas sino que apuntan a dar una idea general del conjunto y de la importancia que le atribuyó a algunos objetos y unidades documentales por sobre otros. Allí destaca el álbum o, más bien, dos: “Dos albums de salón para fotografías. Piezas artísticas y lujosas conteniendo retratos de familia y amigos íntimos y personajes, hasta un Guerri que intentara asesinarlo en 1873. Conservados tales como los tenía Sarmiento.” [sic] (Belin Sarmiento, 1935, p. 52). Esta breve presentación nos aporta varios datos interesantes: comunica su valoración del álbum como un objeto artístico que, a su vez, da cuenta de cierta posición social de su dueño original (se trata de una pieza de lujo, por ende, no asequible por cualquier persona). Luego, nos adelanta el interés de Sarmiento por el fenómeno fotográfico y, más específicamente, por conservar retratos tanto de seres queridos y/o admirados como de enemigos (lo que podríamos pensar como un gesto típicamente sarmientino: el construir(se) a través de relatos sobre personajes modelo como en el caso de Vida de Dominguito y Recuerdos de provincia –las “biografías morales”, tal como las categorizó Viñas (2012)–, y mediante escritos sobre sus antagonistas como Facundo. Civilización y barbarie y El Chacho, último caudillo de la montonera de los llanos. Episodio de 1863, entre otros –las “biografías inmorales”, siguiendo al ya mencionado intelectual–. De esta manera, da cuenta de que participó del frenesí del intercambio y acopio de retratos que se desató con la invención de la fotografía en soporte papel. Asimismo, y no menos importante, informa de la existencia de dos álbumes –de lo que se desprende que la cantidad de fotografías que Sarmiento guardó era un número bastante elevado–, pero al día de la fecha no se ha identificado otro con estas características en la institución que lo conserva. A lo largo de los 86 años del Museo Histórico Sarmiento los paradigmas de las disciplinas archivística y museológica han ido cambiando, por ende también las prácticas y procesos aplicados a los bienes y documentos allí conservados. Cabe señalar que las normativas referidas al patrimonio de la órbita de Cultura de la Nación Argentina también se han modificado en las últimas décadas, pero aquellas vigentes presentan ciertos problemas técnicos y evidencian contradicciones conceptuales propios de la naturaleza divergente entre el campo de los archivos y el de los bienes culturales de Museos (Briege y Schmid, 2023). Desde su ingreso a la institución, el álbum fue conceptualizado y tratado como pieza de museo, desestimando su dimensión como documento de archivo –en este caso, una unidad documental compuesta–, sedimento orgánico de las actividades (tanto profesionales como de índole privada) que un productor realizó a lo largo del tiempo. Es decir, se descuidó su contexto de producción que lo interrelaciona con otros documentos de un mismo productor –pertenencia a un mismo agrupamiento documental que es la que le confiere su razón de ser–. Esto, vinculado a ciertas prácticas enmarcadas en un paradigma obsoleto, provocaron la pérdida de información intelectual básica para comprender el contexto de producción de este bien. De esta manera, el álbum sufrió disociaciones que ocasionan deterioros en cuanto a su integridad física e intelectual. Si bien es necesario reconstruirlo, en la mayoría de los casos como este resulta muy difícil o imposible debido a prácticas previas como no dejar registro de los desmembramientos documentales que se hayan efectuado. Así, los vínculos físicos e intelectuales quedan perdidos. A la vez, dadas las necesidades museológicas de exponer el patrimonio –respetando, además, la voluntad de lxs descendientes de Sarmiento–, este hábito de desmembramiento ha sido habitual a lo largo de las décadas. En el caso del álbum, por razones de exhibición, en fecha desconocida le fueron removidas las iniciales metálicas (“DFS”) que estaban emplazadas en la tapa (Fig. 1). Esto fue asentado escuetamente en lápiz al interior del mismo álbum (sin incluir datos como la fecha en la que se llevó a cabo ese procedimiento, de quiénes fueron lxs responsables de esta acción, ni en qué exposición fueron incluidas) pero, décadas después, aún no se ha recuperado ese accesorio metálico que conforma uno de los elementos constitutivos originales de la pieza.

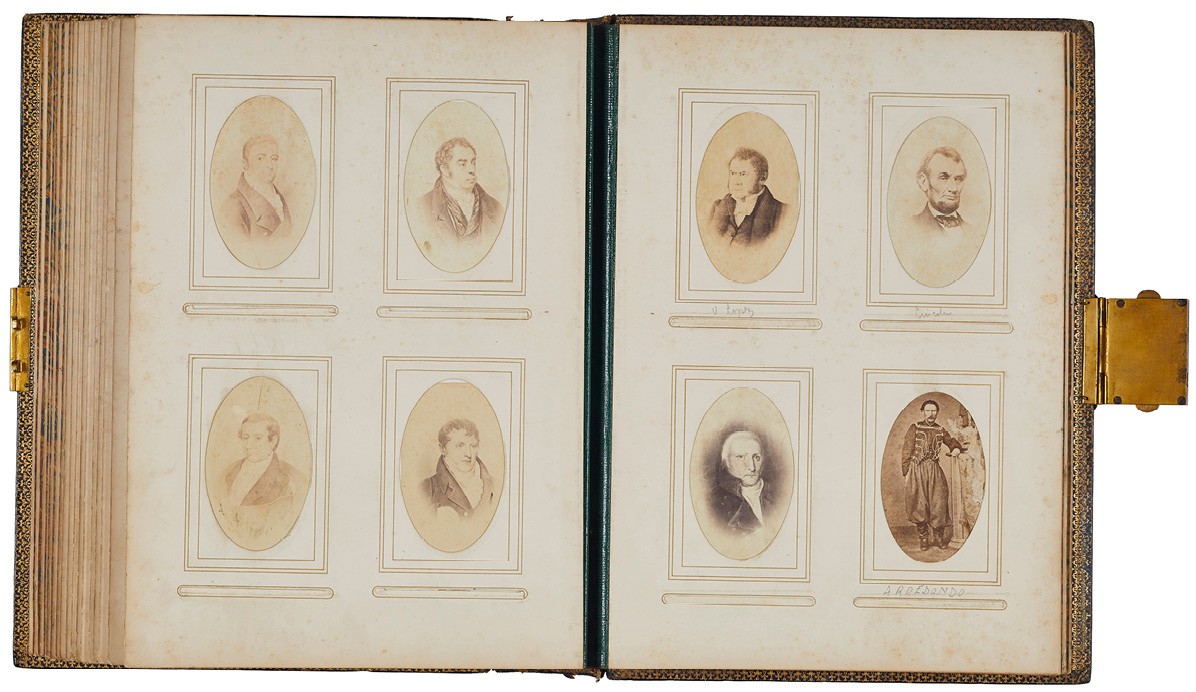

Fig. 1. [Álbum familiar], [segunda mitad del siglo XIX], cuero, cartón y papel, 31,8 x 24,5 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86, Buenos Aires.

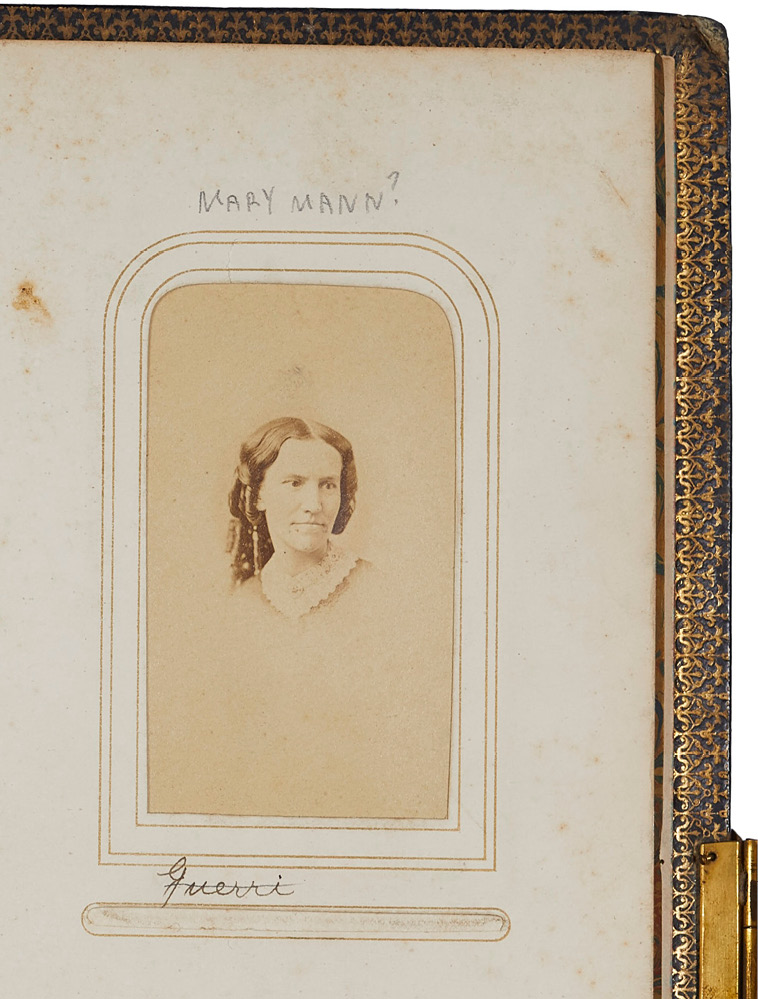

Lo mismo sucedió con algunas fotografías del álbum. Múltiples elementos –como la ya citada descripción realizada por Augusto así como inscripciones manuscritas con información de las identidades de lxs retratadxs al interior del álbum– equivalen a pistas que sugieren que algunas fotografías fueron desmontadas y, en algunos casos, inclusive reemplazadas por otras. Al día de la fecha se desconoce con certeza cuántas ni cuáles de ellas fueron removidas y/o sustituidas por otras, ya que los registros de cuáles se encuentran en su interior son medianamente recientes, y quienes trabajamos en la institución aún no hemos hallado un inventario o instrumento de descripción más antiguo con el qué cotejar. Por ejemplo, gracias a la citada descripción de Augusto, sabemos que Sarmiento incluyó una fotografía de uno de los hermanos Guerri. Esto se constata por una inscripción en tinta en una de las hojas del álbum, debajo de la ventana en la que se insertan las imágenes, que reza “Guerri” (Fig. 2). Sin embargo, la fotografía que se ve es de una joven mujer –a la que pude identificar como Kate Newell Doggett– y una inscripción en lápiz (presumiblemente posterior a la leyenda “Guerri”) que pregunta sobre la presunta identidad de la retratada formulando una hipótesis: “Mary Mann?”.5

Fig. 2. Antoine Sonrel (Boston, Estados Unidos), [Retrato de Kate Newell Doggett], [1867], albúmina sobre papel montada en cartón en formato carte de visite, 10 x 6 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86/83, Buenos Aires.

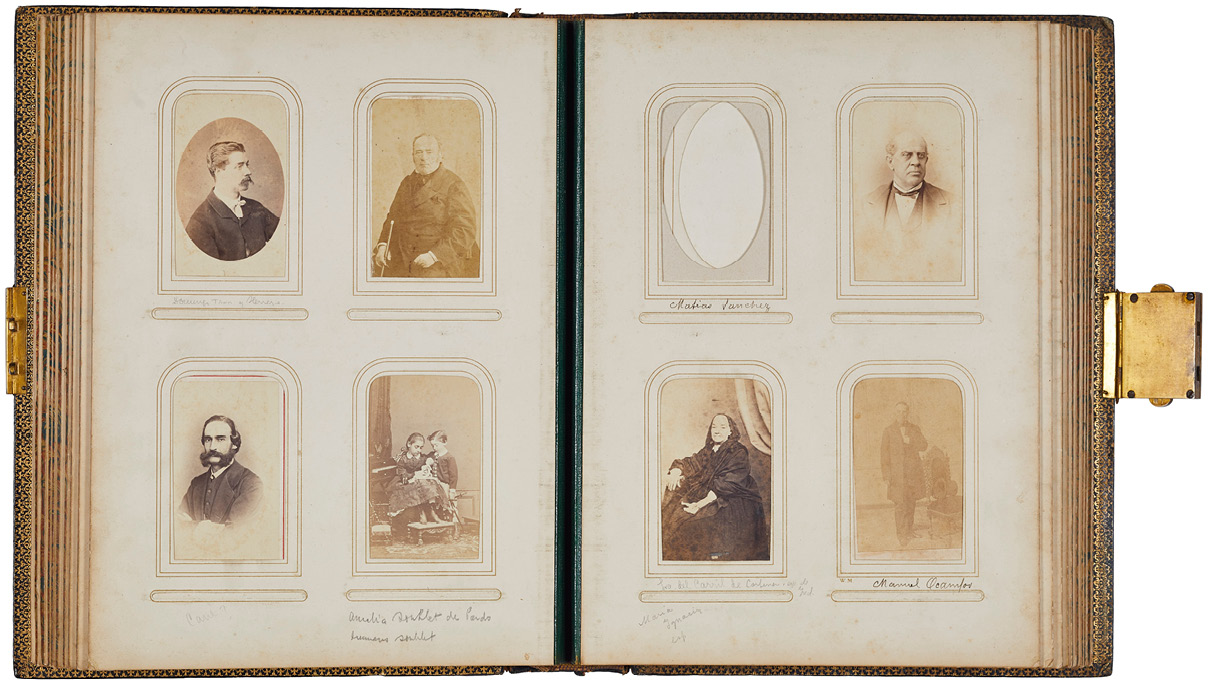

Sin embargo, y dado este escenario incierto respecto de cuáles de las fotografías que Sarmiento colocó en aquellas ventanas son las que se mantienen actualmente en el álbum, resulta necesario aclarar que, de acuerdo a la investigación en curso, la hipótesis es que las que fueron retiradas y/o reemplazadas por otras forman parte de la colección que él mismo armó y que excede cuantitativamente la capacidad de emplazamiento en este objeto (la mayoría o todas conformarían parte del acervo fotográfico del Museo Histórico Sarmiento, el cual comprende y cientos de retratos, entre otros géneros). Este conjunto que acopió a lo largo de su vida se compone, en su mayoría pero no exclusivamente, de retratos de la red íntima (familiares y amistades), de personajes contemporáneos con los que se vinculó, y de personalidades trascendentales tanto en la política, arte, educación, milicia, ciencia y religión argentinas y extranjeras (chilena, estadounidense, boliviana, brasileña, uruguaya, francesa, entre otros) (Fig. 3). A partir de esa diversidad de personajes relevantes en la vida de Sarmiento presentes en el álbum, desarrollaré algunas ideas respecto de los ejes antes mencionados. Por un lado, la estructura y el orden del álbum como un recurso para la construcción de un relato sobre sí mismo, en el cual las dimensiones privada y pública se entreveran. Por otro lado, la articulación de este relato iconográfico con el escrito que Sarmiento ha construido a lo largo de su vida. En este sentido, es posible pensar que ambas formas, con sus diferencias y especificidades, tienen un rol de importancia en el robustecimiento de su historia.

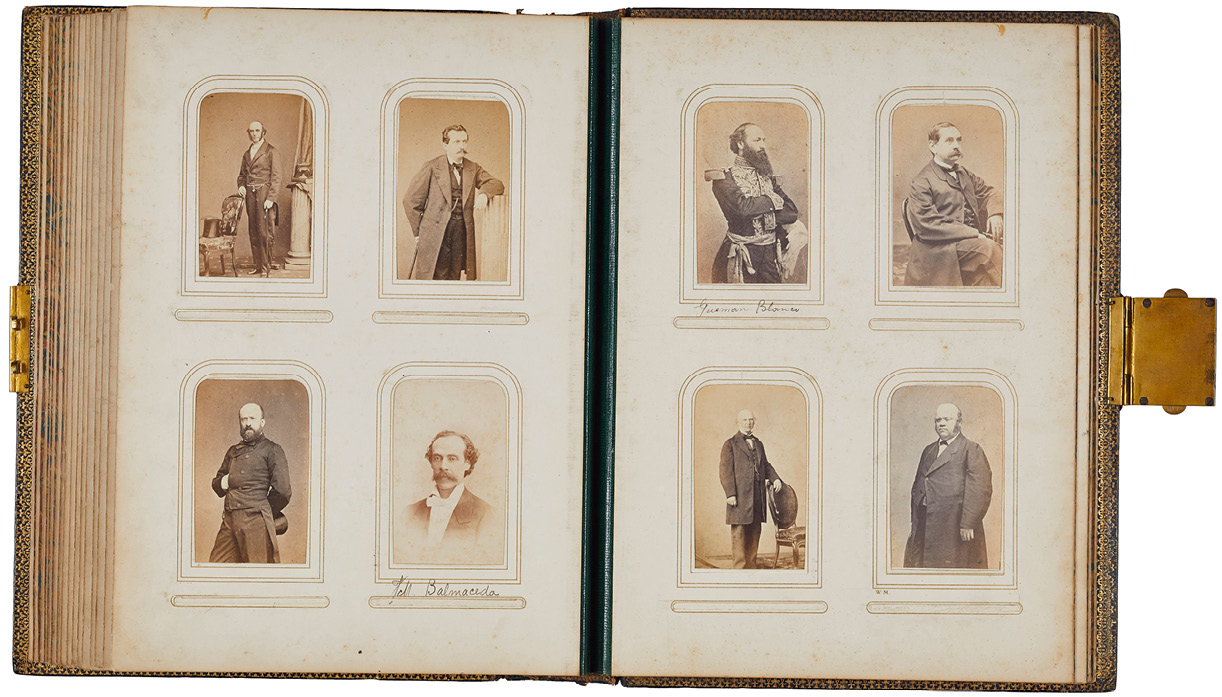

Fig. 3. AAVV, [Retratos de diversas personalidades], [segunda mitad del siglo XIX], albúminas sobre papel montadas en cartón en formato carte de visite, 64 x 24,5 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86, Buenos Aires.

Arder en deseos por las cartes de visite

Los medios gráficos contemporáneos locales y extranjeros describieron el fervor por las cartes de visite que se desató en Estados Unidos en la década de 1860 y que en Argentina también se vivía ya comenzados los años setenta. Un artículo titulado “La fotografía” publicado en el periódico porteño El Plata Ilustrado en mayo de 1872 expresaba que “regalar el retrato, ha llegado ya entre nosotros á ser una especie de ‘monomanía’” [sic] (Alfonso, 1872, p. 14). La posesión de un álbum y el haber participado de las dinámicas de usos y circulación de las fotografías propias de aquellos años permite inferir el interés e interacción para con el fenómeno por parte de Sarmiento. Fue contemporáneo a la fotomanía o afán por las cartes de visite en Estados Unidos cuando vivió allí en calidad de Ministro Plenipotenciario de la Argentina entre 1865 y 1868. Fue, entonces, testigo y partícipe de esta moda que incluyó el intercambio con amistades y vínculos diversos, así como el consumo de imágenes de personajes famosos. En cartas que Sarmiento envió y recibió, se encuentran varias huellas de este interés por los retratos fotográficos: fue destinador y destinatario de pedidos, envíos y agradecimientos a lo largo de las décadas. Frecuentemente, en cada línea y/o en cada dedicatoria que refiere a un retrato se explicita algún propósito o sentimiento a propósito del gesto de compartir la imagen. La fotografía como vehiculización material de los recuerdos y afectos es el concepto predominante en las ofrendas, sea en la forma de dedicatorias inscritas sobre el mismo objeto fotográfico como en otros escritos suscitados por la imagen rastreables en cartas, por ejemplo. “Le envío mi retrato para que se acuerde de uno de sus mejores amigos” (A. González Moreno a Sarmiento, cuya fotografía integra el álbum) es una de las tantas expresiones similares que se encuentran en documentos escritos y fotográficos.6 Pero también se observan otras funciones de los retratos, como la de mantener actualizadx a unx otrx respecto de los vestigios producto del paso del tiempo. Un 21 de marzo de 1872, Mariano Balcarce –esposo de Mercedes San Martín y Escalada, hija del Gral. José de San Martín– le escribía desde París a Sarmiento que “Merceditas ha recibido con mucho aprecio, y agradece el amable recuerdo que Ud. le ha enviado. Es una magnífica fotografía, y vemos con sincera satisfacción que las preocupaciones y desvelos de su alta posición no han hecho impresión sobre su físico, pues está Ud. rejuvenecido, aunque sí más grueso” (el subrayado figura en el original).7 En este caso en particular resultan interesantes varias cuestiones. Por un lado, el uso de la palabra “recuerdo” por “retrato” o “fotografía” como si se tratara de sinónimos intercambiables. Luego, la humorada y ponderación que aquella imagen suscitó en sus observadores.

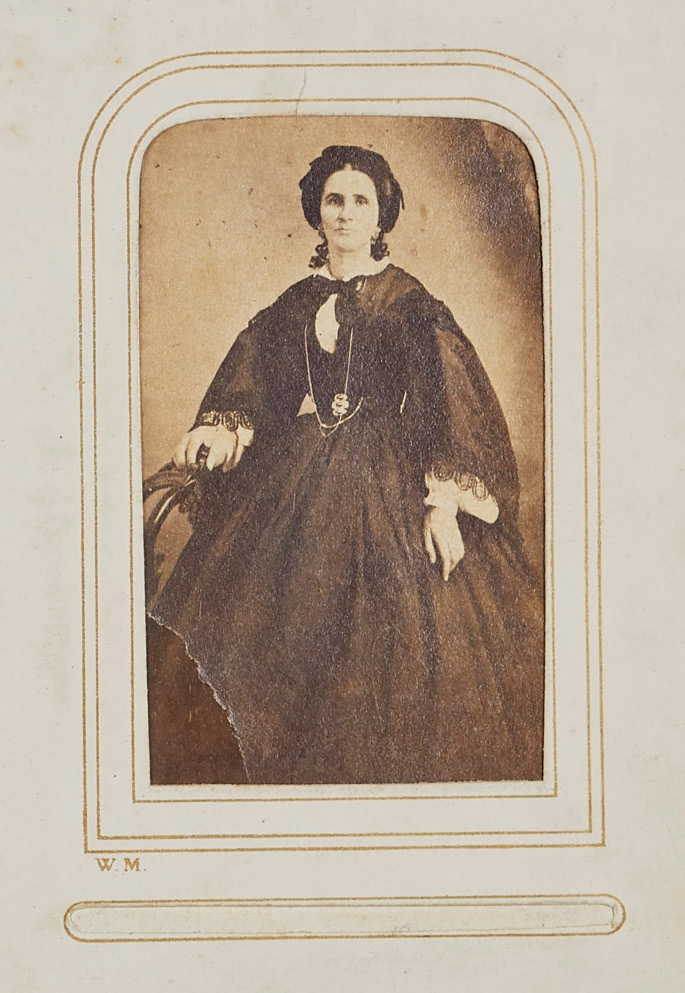

La vertiginosa fascinación por las cartes de visite por parte de la burguesía que las acopiaba generó la necesidad de una respuesta mercantil respecto de cómo resguardar y organizar estas colecciones. El álbum fotográfico fue la solución propuesta.8 Patentado en Estados Unidos por F. R. Grumel en mayo de 1861, rápidamente otros fabricantes lo tomaron como la base sobre la que realizaron mejoras en cuanto a su estructura y sobre la que produjeron nuevos y variados diseños y formatos. En los años siguientes, su producción y circulación era masiva en diversas partes del mundo, y generó un renovado entusiasmo por el intercambio de fotografías. Siegel (2010) entiende el álbum como producto del capitalismo industrial moderno emergente. Príamo sostiene que en Argentina “los primeros álbumes personales o familiares [...] no tenían más que retratos, y empezaron a conformarse a principios de la década de 1860” (Príamo, 1999, p. 277). Agrega Príamo que “[t]odas las fotos que integraban los primeros álbumes –que siempre pertenecían a gente de buena posición económica– eran retratos de estudio clásicos que [...] poco informaban sobre dicha privacidad” (Príamo, 1999, p. 276), reflexión a la que autorxs como Siegel suscriben al señalar la normalización de las poses en los estudios fotográficos. La idea de que la homogeneización de la puesta en escena y del gesto que derivaron en convenciones que, en gran medida, terminaban des-subjetizando al modelo, se comprueba al contemplar los retratos que integran el álbum (Fig. 4).

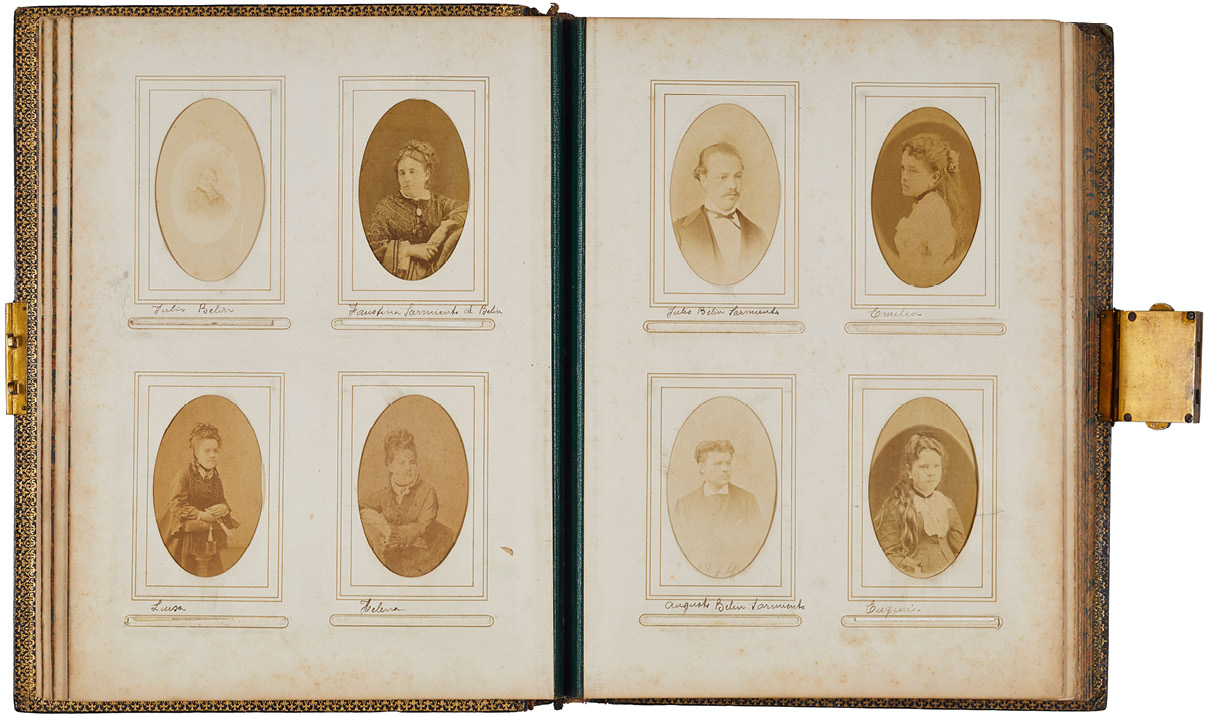

Fig. 4. AAVV, [Retratos de familiares de Domingo Faustino Sarmiento], [segunda mitad del siglo XIX], albúminas sobre papel montadas en cartón en formato carte de visite, 64 x 24,5 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86, Buenos Aires.

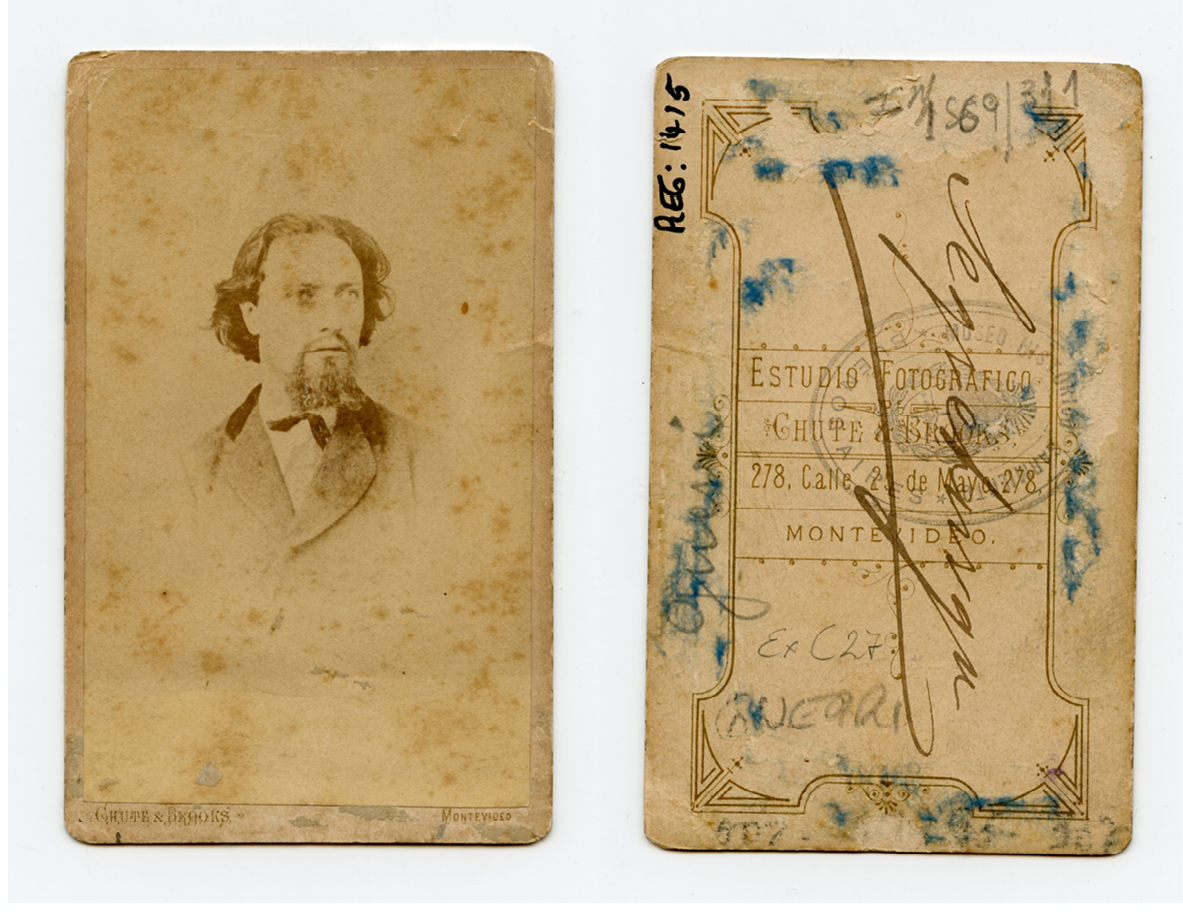

En este álbum se vuelve palpable la posibilidad de acceso por parte de sectores no privilegiados a la tecnología fotográfica que la invención de la carte de visite posibilitó. Para entender cabalmente el fenómeno resultan insoslayables las dimensiones tecnológica y material que propiciaron la aparición de este formato. La invención de los negativos de colodión húmedo por parte del inglés F. S. Archer en 1851 amplió las posibilidades de la práctica y comercialización de la fotografía. Estos negativos implican un uso inmediato ya que todo el procedimiento previo, durante y posterior a la obtención de la toma fotográfica debía llevarse a cabo en un período muy breve antes de que el colodión se secara. Se caracterizaron por su sensibilidad a la luz, por la gran definición y por disminuir los tiempos de exposición. A partir de estos negativos se podían obtener copias positivas a la albúmina, un aglutinante con el que un soporte primario (papel) era recubierto y, luego, sensibilizado con nitrato de plata. Esta invención de L. D. Blanquart-Evrard presentada en 1849 permitió la obtención de positivos de un importante detalle y contraste, con zonas oscuras más profundas. Así, el uso combinado del colodión húmedo para los negativos y de la albúmina para los positivos se convirtió en el proceso fotográfico que dominó el mercado hasta la década de 1880 (Pavão, 2001). El fervor por retratarse fotográficamente se extendió socialmente y fue en ese marco que, a fin de abaratar costos y atraer más clientes, A. A. E. Disdéri patentó e introdujo en 1854 un método para obtener entre seis y ocho imágenes en una misma placa de vidrio a partir de la cual luego se obtenían copias a la albúmina en una mismo papel. A continuación, se recortaban como fotografías distintas y se montaban en un soporte secundario (cartón) (Lavédrine, 2009). A este formato se lo conoció como carte de visite dadas sus pequeñas dimensiones, el cual Disdéri “hizo célebre en todo el mundo este sistema de producción masiva” (Tagg, 2005, p. 67). De acuerdo a Tagg, “con su radical alteración del formato y el precio de sus retratos y con su habilidosa promoción, Disdéri abrió sus puertas a toda una clase de gente corriente, ansiosa por compararse con la imagen de sus superiores sociales” (Tagg, 2005, p. 69). Si bien la mayoría de los retratos contenidos en el álbum son de personas con cierto estatus social y recursos económicos, también se encuentran algunos casos de sujetos que, de no haber sido por las facilidades dispuestas por las nuevas tecnologías fotográficas, quizás nunca podrían haber posado frente a una cámara. Este es el caso de Francisco Guerri, un ex-convicto de bajos recursos que, tras ser indultado por el intento de magnicidio contra Sarmiento, viajó a Uruguay donde tuvo acceso al medio fotográfico (el logo del estudio Chute & Brooks de Montevideo en el reverso del soporte secundario de la copia aporta este dato).

El acto de seleccionar fotografías como recurso de autoconstrucción

Sarmiento describió su doble genealogía en Recuerdos de provincia, la autobiografía que publicó en 1850 –cuatro años antes de que Disdéri patentara la carte de visite–. En ese escrito explicó que era hijo biológico de su madre, Doña Paula Zoila Albarracín, y de su padre, José Clemente Sarmiento, y presentó al resto de su árbol genealógico. Pero también señaló otro linaje: el ideológico, el político, el histórico, el nacional. “Yo he nacido en 1811, el noveno mes después del 25 de mayo” (Sarmiento, [1850] 1885, p. 146). Así como fue hijo de Doña Paula y de Clemente, lo fue también de la patria. Los padres de la revolución de mayo y otros próceres de la –por entonces– joven nación Argentina como San Martín, Belgrano, el General Paz, el General Las Heras, Mariano Moreno y Juan Lavalle, entre otros, serían sus ascendentes paterno-patrióticos. Plasmó esta idea de su doble procedencia, también, mediante los retratos que eligió conservar en su álbum de fotografías. A través de este gesto, Sarmiento expresa que la biografía de su país natal y su biografía familiar están estrechamente imbricadas entre sí o que, incluso, son una. Si, de acuerdo a Kunard (2006), el álbum fotográfico permitió a las personas insertarse en una red amplia, afirmándose como parte de una comunidad con intereses compartidos, entonces Sarmiento no escapó a esa lógica. Siguiendo la idea de Siegel (2010) respecto de que la fotografía habilitó la construcción de un pasado visual, podríamos esbozar la hipótesis de que Sarmiento utilizó este tipo de imágenes para componer un relato sobre sí mismo. La selección de determinados retratos por sobre otros que conservó, y el orden en que los emplazó configuran determinada identidad de su dueño y productor. Se observan sus lazos familiares (antepasados y descendientes), se entiende que cultivó amistades y que tejió ciertas redes sociales fundamentalmente en el campo de la política y la educación, y se infiere que valoró a algunos personajes como modelos y sujetos ilustres, y que, asimismo, tuvo adversarios. De este montaje se deducen determinadas valoraciones e ideas que hacen a la subjetividad de su productor: el cúmulo de datos y conceptos que se extraen de cada retrato y de su disposición en el álbum ilustra el lugar de enunciación de Sarmiento, trazando un entramado valioso sobre este. Un personaje que, asimismo, se supo –y presentó como– trascendental y decisivo en el devenir de la historia argentina mediante el proceso de formación del Estado Nacional, como el mismo relato aglutinado en el álbum sugiere.

Un análisis cuantitativo de la procedencia geográfica de las fotografías permite concluir que, principalmente, Sarmiento forjó sus vínculos más profundos en su país natal y en el país trasandino que lo acogió en sus dos exilios. Un relato se hilvana en el devenir de esta galería. En este sentido, podemos tomar el álbum como un recurso que le permitió a Sarmiento robustecer el relato de su identidad e historia propias que, a su vez, constata y le añade otra dimensión a las narrativas textuales sobre sí mismo. En los primeros años de existencia de los álbumes fotográficos se desarrolló la práctica de disponerlos en aquellos ambientes de la casa en que se recibía a las visitas, con el objetivo de exhibirlos. Este hábito de mostrarlo a otrxs solía incluir comentarios sobre aquellxs cuyos retratos aparecían a lo largo de las hojas. En este sentido, el mismo álbum habilitó relatos no solo iconográficos sino, también, verbales. Así, podríamos imaginar a Sarmiento enseñando su álbum a un tercero al son de una narración oral a través de la cual relataba que la mujer retratada en determinada carte de visite era su madre, que tal otro sujeto había intentado asesinarlo, que aquel fue uno de sus modelos a seguir, que con aquella cultivó una amistad a partir de intereses en común, que con tal otro llevó a cabo determinados proyectos y que tal retrato suyo se lo había hecho en el marco de algún contexto en particular –permitiéndole rememorar, tal vez, sus años como embajador o gobernador–.

Todas las cartes de visite y cabinets incluidas en el álbum son retratos de diferentes personas. Si bien aún no he concluido la investigación, he logrado determinar la mayoría de las identidades de cada unx de quienes conforman esta galería sarmientina. En el proceso de identificación me resultan fundamentales las múltiples capas de intervenciones manuscritas que proporcionan información sobre las identidades de aquellxs retratadxs –unas veces acertadas, otras son, más bien, una trampa– y el cotejo con otras fotografías de su propia colección o de otras procedencias. Esta identificación certera permite esbozar una lectura preliminar respecto de los personajes que protagonizan esta galería. En la estructura compositiva del álbum se distinguen tres grupos conformados por lxs sujetxs fotografiadxs: 1. Retratos de familiares y amigxs, 2. Retratos de colegas y personajes contemporáneos relevantes en su vida (Fig. 5), y 3. Imágenes de personajes ilustres.9

Fig. 5. AAVV, [Retratos de diversas personalidades], [segunda mitad del siglo XIX], albúminas sobre papel montadas en cartón en formato carte de visite, 64 x 24,5 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86, Buenos Aires.

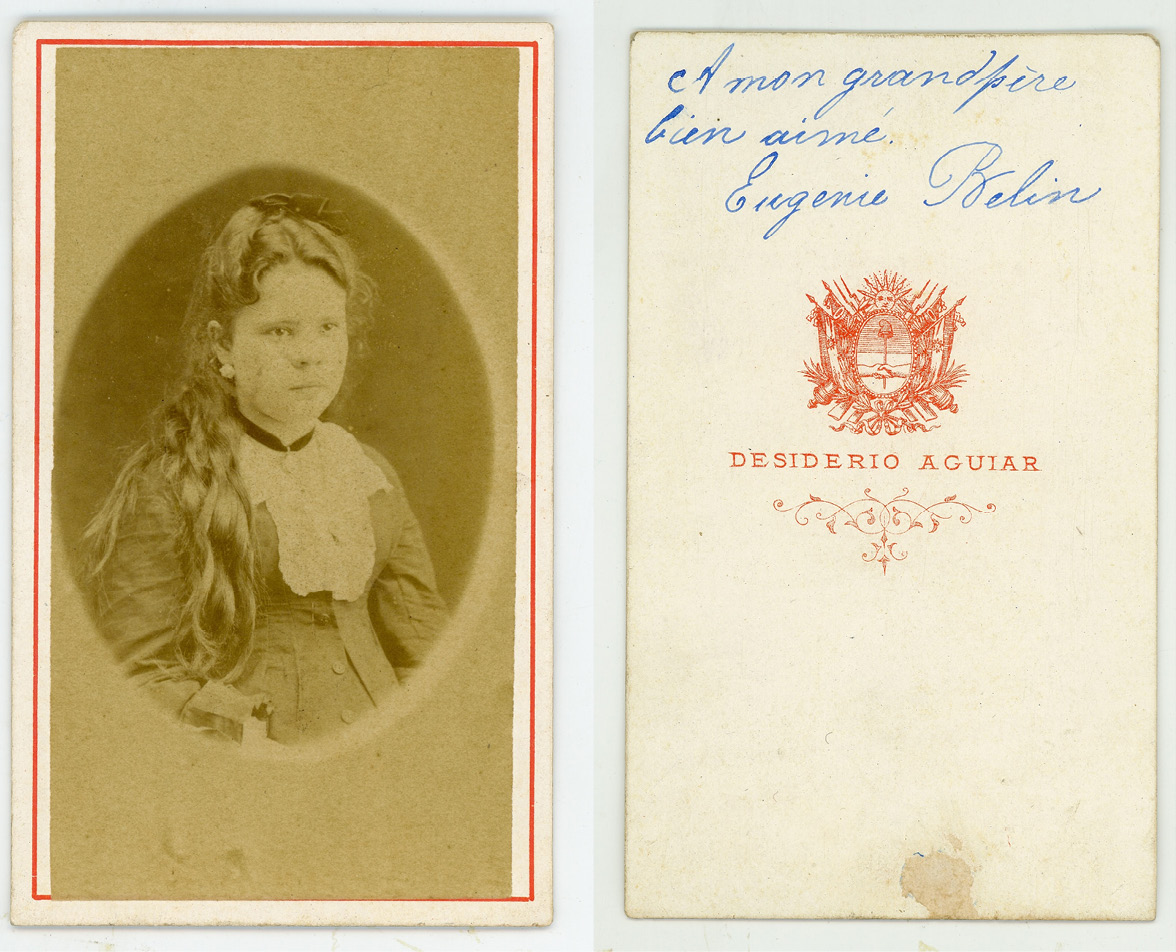

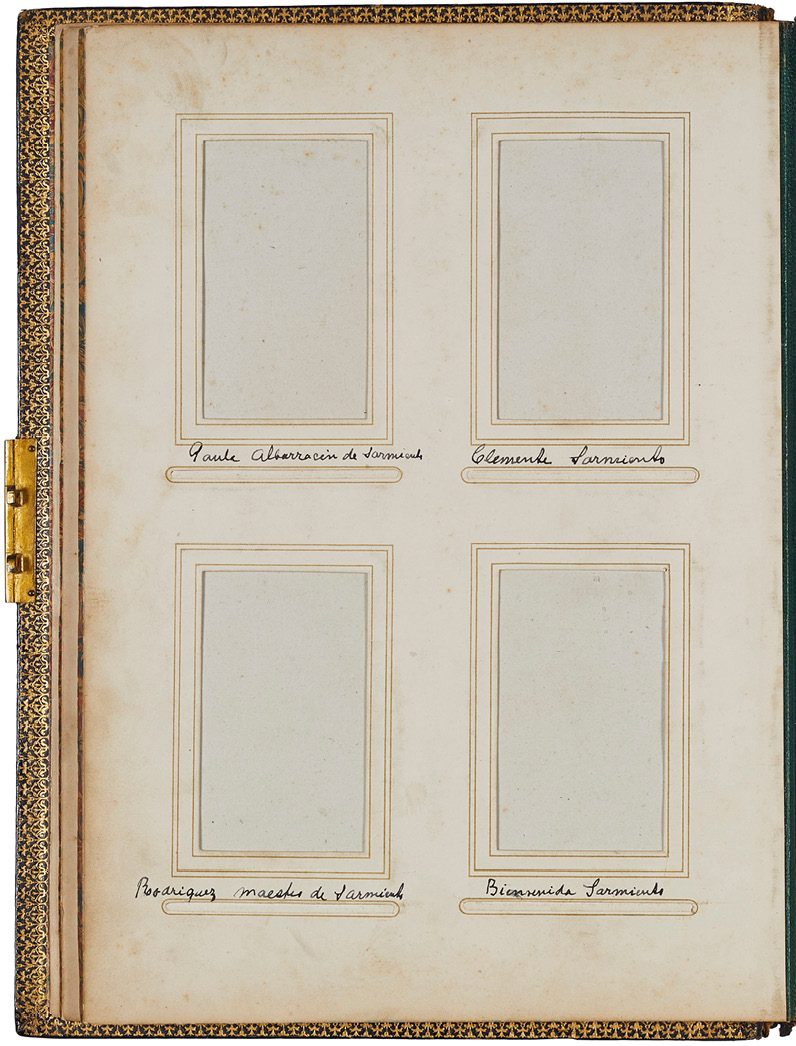

A la fecha, no es posible reconstruir por completo y de forma certera el orden original de las fotografías tal cual lo pensó Sarmiento. Se desconoce cuál fue la primera que eligió para dar inicio a su galería –tan solo que debió haber sido una imagen en formato cabinet dado el tamaño de la ventana–, ya que no se encuentra allí actualmente ni existen inscripciones que nos ofrezcan algún indicio. Sin embargo, hay una cierta distribución que pareciera ser de su autoría y que da cuerpo a esos agrupamientos que mencioné, la cual se (re)construye con los retratos emplazados al interior del álbum y/o con las inscripciones en los casos en los que las fotos se encuentran faltantes. En esta pesquisa parto de la hipótesis de que no todas las fotografías del álbum sufrieron de una manipulación y disociación posterior a su ingreso a la institución, sino que se ha mantenido parcialmente el orden original, tal como puntualizó Belin Sarmiento en su inventario de bienes donados al Estado Nacional. Por otra parte, continúo trabajando en la identificación de la autoría de las múltiples capas de inscripciones –y, en particular, las más antiguas hechas en tinta, las que podrían haber sido realizadas por una misma persona (acaso un o unx descendiente de D. F. Sarmiento) a partir del orden y ensamblaje original–. Si bien es plausible pensar que Sarmiento podría haber alterado en vida él mismo la selección y distribución de las fotografías, en este punto la investigación se focaliza en esa última organización con la que el álbum fue entregado al Estado Nacional. Dentro del grupo de familiares y amistades, Sarmiento incluyó a su madre, su padre, sus hermanas Bienvenida Sarmiento, Francisca Paula Sarmiento de Gómez y Procesa Sarmiento de Lenoir. Una de las personas que no logré identificar con certeza absoluta podría tratarse de otra hermana de Sarmiento, María del Rosario, retratada en una edad avanzada. De no tratarse de ella sería curioso que, a pesar del buen vínculo que mantuvieron a lo largo de sus vidas, no hubiera sido incluida en el álbum. Aparecen sus sobrinas Corina Gómez de Marradas, Sofía Lenoir de Klappenbach y Victorina Lenoir de Navarro, y presuntamente uno de sus sobrinos, Marcos Gómez Sarmiento. También habría elegido incluir una carte de visite de tres de lxs hijxs de Sofía Lenoir de Klappenbach. Los retratos de lxs dos hijxs de Sarmiento, Ana Faustina Sarmiento de Belin y Domingo Fidel Sarmiento (más conocido como “Dominguito”) también conforman esta galería. La familia que Faustina formó junto a su esposo, Jules Belin (cuyo retrato también incluyó), completa esta sección: Luisa, Helena, Julio, Emilia, Augusto y Eugenia Belin Sarmiento aparecen cada unx retratadx por separado y de jovencitxs. Todas estas fotografías aparecen agrupadas hacia el comienzo del álbum excepto un retrato grupal temprano de la familia Belin Sarmiento que se encuentra emplazado en una de las últimas páginas. La mayoría de las imágenes contiene, en su reverso, alguna dedicatoria –una práctica sin precedentes que se desarrolló con la aparición de la carte de visite (Fig. 6)–. En sus cartas a familiares, Sarmiento manifiesta reiteradamente el deseo de verlos a través de fotografías: “Mandame tu retrato y el de las niñitas si los tienes pues quiero ver como estan ahora” [sic] (Sarmiento, 1868, p. 3).10 Las exige con vehemencia cuando no se cumplen sus pedidos iconográficos.

Fig. 6. Desiderio Aguiar (San Juan, Argentina), [Retrato de Eugenia Belin Sarmiento], [circa 1870], albúmina sobre papel montada en cartón en formato carte de visite, 10,1 x 6,1 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86, Buenos Aires.

En esta sección también podríamos incluir a Ignacio Fermín Rodríguez, maestro en los años de la infancia de Sarmiento. En el relato que en Recuerdos de provincia inicia con la ponderación de que nació nueve meses después de la revolución de mayo, las primeras dos personas mencionadas son su madre y su padre. Apenas unas líneas después, al relatar sus épocas escolares, introduce a un tercer personaje: Ignacio Fermín Rodríguez (seguido de José Jenaro Rodríguez). Los menciona con cariño y con respeto por lo que le enseñaron y los valores que le transmitieron, y considera que “aguarda aún la reparación que sus inmensos, sus santos servicios merecen; y no he de morir sin que mi patria haya cumpido con este deber sagrado” (Sarmiento, [1850] 1885, p. 146). Acaso encontró otra forma de revertir esta deuda a través de la inclusión del retrato de uno de sus maestros en el álbum, nada más ni nada menos que en una de sus primeras páginas y en un sitio especial en el seno de esa galería familiar. Resulta curioso que, en el álbum, el retrato de Ignacio Rodríguez haya sido emplazado a continuación de los de su madre y padre, lo que replica el orden en que lxs presenta al describir su infancia en Recuerdos de provincia (Fig. 7). Una carta de José Alvino e Ignacio S. Rodríguez, hijos del maestro, a Sarmiento permite entender su cercanía con esta familia. En ella, le comunican el fallecimiento de su madre y lo invitan a formar parte de la ceremonia funeraria.11 Este estrecho vínculo podría explicar el hecho de que Sarmiento lo narrara –a través de la palabra, a través de la iconografía– entremezclado con su propia familia de sangre.

Fig. 7. [Álbum familiar], [segunda mitad del siglo XIX], papel montado sobre cartón en álbum con lomo y tapas de cuero, 31,8 x 24,5 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86, Buenos Aires.

Una carte de visite de Mariano de Sarratea, colega chileno de Sarmiento con quien coincidió en distintos proyectos profesionales y comerciales, y con el que, a su vez, mantuvo una estrecha amistad, también fue incluido en el álbum. Sarratea es un personaje importante en la iconografía sarmientina puesto que posaron juntos en un retrato al daguerrotipo, presuntamente realizado en Chile entre 1852 y 1854 de acuerdo a la investigación de Vertanessian (2023). Asimismo, Sarratea fue quien conservó en aquel país el reconocido daguerrotipo de Sarmiento con uniforme militar, el cual ofreció devolverle en una carta fechada en marzo de 1884, lo que también advierte que su amistad se extendió por décadas, hasta la muerte del chileno.12 Su fraternidad fue tal que también montó fotografías de su esposa, Esther de Sarratea, y de sus hijxs (Fig. 8). Sarratea y Sarmiento inclusive se encargaron, alternadamente, de los hijos de cada uno cuando estaban lejos de ellos (ambos, coincidentemente, llamados Domingo), y se intercambiaban por carta consejos sobre la enseñanza y el futuro de cada uno. En los años que Sarmiento pasó en Estados Unidos ejerciendo una misión diplomática, Sarratea llegó a confiarle a su hijo Domingo. Lo envió a la nación del norte para que estudiara y autorizó a Sarmiento a que se hiciera cargo de él. “Mientras esté Ud. en ese país, resuelva [ilegible] su educación lo que juzgue más convente” [sic], le pidió Sarratea a su amigo.13 Curiosamente, tras enterarse de la muerte de su propio Domingo (“Dominguito”) en la batalla de Curupaytí, Sarmiento se retrató sentado con gesto melancólico en una fotografía junto a Domingo de Sarratea. Este último posó parado con uniforme militar, lo cual remite al vestuario que Dominguito habría estado usando al momento de caer en combate. El intercambio de retratos entre los miembros de la familia Sarratea y Sarmiento se constata a través de las dedicatorias en los reversos y en cartas. En una epístola enviada por Sarratea a Sarmiento el 23 de abril de 1862, le comunicó que Ignacio Rickard –socio comercial de ambos, cuyo retrato también se encuentra en el álbum– “lleva los aparatos para sacar retratos fotográficos, y ruego a Ud., cuide de mandarme el suyo; y el de los jefes Rivas y Sandes” (De Sarratea, 1862, p. 1).14 El deseo de ver al ser querido, de mantenerlo cercano mediante una fotografía –una nueva forma de sentir y de vincularse habilitadas por este dispositivo– se hace patente en este escrito.

Fig. 8. AA.VV., [Retratos de Esther de Sarratea y de Elvira Sarratea], [segunda mitad del siglo XIX], albúminas sobre papel montadas en cartón en formato cabinet, 64 x 24,5 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86, Buenos Aires.

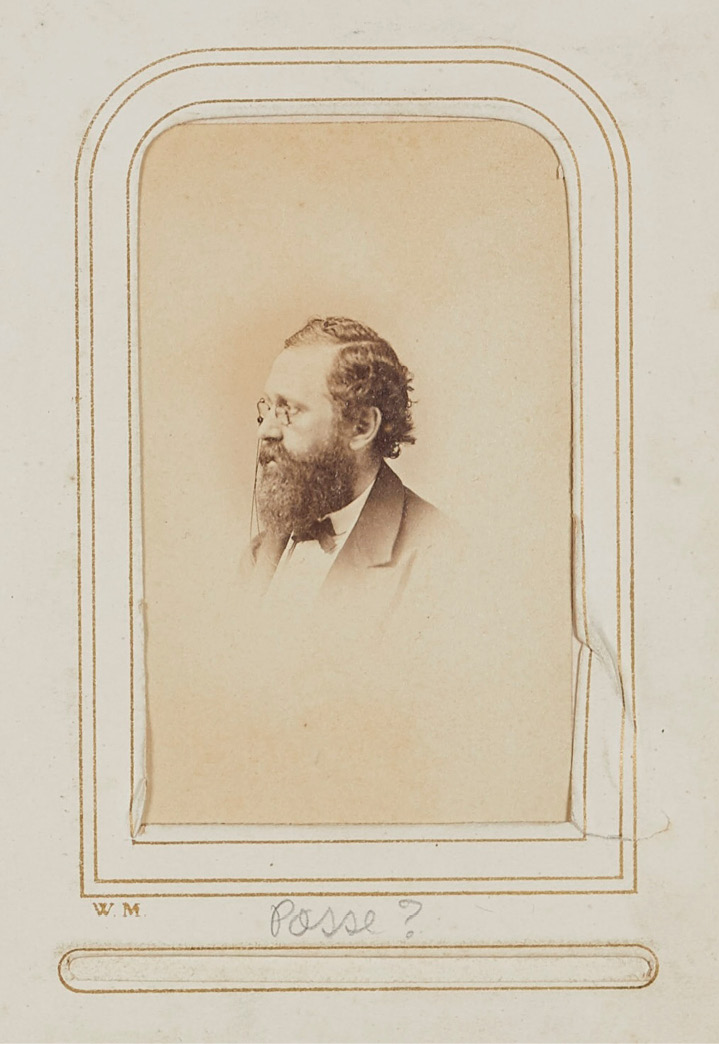

Dos ausencias en la galería de amistades llaman particularmente la atención: Mary Mann y José Posse. Al no encontrar sus retratos montados en el álbum, inevitablemente irrumpe la pregunta de por qué estas prósperas e íntimas amistades que cultivó con la estadounidense y con el tucumano no se reflejan aquí. Diversas inscripciones en las páginas del álbum se preguntan por ambxs: “Posse?”, “Mary Mann?”. Ante la duda por las identidades de algunxs retratadxs, las conjeturas apuntan a aquellxs que, desde el sentido común sarmientino, debieran haber sido indudablemente incluidxs. En esa ausencia –¿original, posterior?– se hacen presentes. La presunta exclusión resulta en una inclusión asincrónica por parte de lxs conocedorxs del universo relacional de Sarmiento que saben de la importancia que ambxs tuvieron en su vida: fueron personajes protagónicos en la dimensión afectiva que excedió el vínculo profesional. Así un complejo juego se genera a partir de la superposición de las capas temporales que atraviesan al álbum: desde el momento cero en el que Sarmiento, en vida, lo ensambló, hasta las múltiples consultas e intervenciones manuscritas posteriores vinculadas al periplo de este objeto.

Fig. 9. Antoine Sonrel (Boston, Estados Unidos), [Retrato de sujeto no identificado], [circa 1860-1879], albúmina sobre papel montada en cartón en formato carte de visite. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86/19, Buenos Aires.

Los epistolarios de Mary Mann y José “Pepe” Posse contienen alusiones a intercambios fotográficos con Sarmiento a lo largo de los años. En el álbum, la presencia de su “querido Pepe” –como habitualmente lo llamaba en sus cartas– se encarna en la formulación de la pregunta por este (“Posse?”) en una inscripción contemporánea debajo del retrato de un hombre aún no identificado positivamente pero que no se trata del tucumano (Fig. 9). ¿Será que su fotografía efectivamente estaba allí en un primer momento –y que quien realizó la inscripción dudó en aseverar que se trataba de él– y que luego el retrato fue reemplazado por el que aparece hoy en día? ¿O, de repente, el/la autorx que plasmó esa incógnita en lápiz, incrédulx ante la ausencia de aquel que no puede faltar –vale decir, del querido Pepe– quiso ver en otro retrato su inclusión? Sea cual fuere la respuesta y tal como mencioné previamente, en sus intercambios epistolares refieren al envío de fotos suyas e, incluso, de sus familiares. “Te incluyo mi fotografía sacada espresamente para tí [...]” [sic] (Posse, 1862, p. 1), le escribió a Sarmiento en una carta fechada el 01 de septiembre de 1862.15 En el acervo fotográfico del Museo Histórico Sarmiento se conservan distintos retratos fotográficos de Posse, dos carte de visite (¿acaso alguna de ellas fue otrora una pieza del álbum?) y una cabinet.

Fig. 10. Antoine Sonrel (Boston, Estados Unidos), [Retrato de Kate Newell Doggett], [circa 1860-1879], albúmina sobre papel montada en cartón en formato carte de visite, 10 x 6 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86/82, Buenos Aires.

El caso de Mary Mann es interesante ya que a partir de las inscripciones posteriores que postulaban la posibilidad de que la mujer retratada en dos cartes de visite se tratara de ella, en todos estos años se presumió que efectivamente lo era (Fig. 10). Sin embargo, en mi investigación pude concluir no solo que no es ella sino, además, que se trata de Kate Newell Doggett, una líder en el movimiento de derechos por la igualdad de las mujeres y pionera en la inserción en ámbitos académicos e intelectuales en Estados Unidos. Se trató de la primera y única mujer en formar parte del comité de examinación de la única escuela secundaria de Chicago a finales de la década de 1860, así como en ser votada para la Academia de Ciencias de esa ciudad. Fue miembro de la Asociación para la Promoción de la Mujer (fundada en 1869), delegada de la Asociación Nacional pro sufragio de la mujer (creada en 1873) y fundadora de Fortnightly, una de las primeras sociedades literarias por y para mujeres.16 Co-creó la Sociedad Filosófica de Chicago. Estuvo a cargo del herbario de la Academia de Ciencias en 1869, y se desempeñó como docente de Botánica en la Universidad de Chicago, entre otros cargos que tuvo.17 Fue autora de libros de contenido científico y literario, al igual que Sarmiento. En sus intercambios epistolares se enviaban lecturas (discursos, libros, artículos) de su autoría como de otrxs sobre política, educación, cultura general, entre otros temas, e intercambiaban ideas al respecto. Tanto Mary Mann como Newell Doggett formaban parte de un círculo social con el que Sarmiento entabló vínculos. Ambas asesoraron a Sarmiento en su proyecto pedagógico para la Argentina y le sugirieron maestras que, años más tarde, viajarían al país para dar el puntapié inicial en la conformación y consolidación del sistema educativo normal. Es sugestiva la amistad que mantuvo con estas mujeres que lograron desarrollar una trayectoria profesional propia en pleno siglo XIX. Para continuar con la idea de que este álbum podría leerse como una narrativa autobiográfica, la relación de Sarmiento con dos mujeres activas en campos profesionales y con una mirada a la sazón feminista respecto del relegamiento de las mujeres en la esfera pública y profesional da cuenta de su interés por formar parte de esa discusión progresista. Sarmiento manifestó su posición al respecto a lo largo de los años. Desde su primer viaje a Estados Unidos en 1847, expresó su admiración por la libertad de la que gozaban allí las mujeres –“que no tienen ejemplo ni antecedente en la tierra” (Sarmiento, [1849] 1886a, p. 348)– así como por su derecho a participar de la vida civil y política. De lo que consideró a países de los más avanzados como Francia, elogió la educación mixta por lo que implicaba para las mujeres. Consideraba, en cambio, que en la Argentina este sector de la población aún no contaba con aquellas oportunidades, tal como manifestó en múltiples oportunidades, entre ellas, en un artículo publicado en el periódico El Nacional en 1879. “Hace tiempo que hemos protestado contra las costumbres públicas tan hombrunas de nuestro pueblo, que excluyen á las mujeres de tomar su parte en los actos públicos, tales como asistir á los debates del Congreso, ó á los banquetes diplomáticos y oficiales ó á los grandes discursos” [sic] (Sarmiento, [1879] 1900b, p. 207). Este les rindió homenaje públicamente a ambas por sus actividades intelectuales en más de una oportunidad, tanto en la prensa como en discursos y escritos. De Mary Mann (y de otras mujeres con las que cultivó una amistad y/o vínculos laborales, como la literata y pedagoga Juana Manso, y la escritora Eduarda Mansilla) consideraba que formaba parte de “las damas que necesitan para vivir de la continua actividad cerebral” (Sarmiento, [1879] 1900b, p. 208). Tanto a Mann como a Newell Doggett las incluyó en su selecto panteón de “Las santas mujeres” (Sarmiento, [1868] 1900a, p. 293), una oda que le hizo a quienes llamó “las Mujeres de Sarmiento” (Sarmiento, [1868] 1900a, p. 293) en su bitácora Un viaje de Nueva York á Buenos Aires de 23 de julio al 29 de agosto de 1868 [sic] que escribió a bordo del Vapor Merrimac para Aurelia Vélez Sarsfield. Allí describió a cada una, expresando el cariño que sentía por ambas y la influencia que tuvieron sobre él: Mary Mann, a quien declaró como “la encarnación del amor materno” (Sarmiento, [1868] 1900a, p. 295), y a Newell Doggett, a quien perfiló como “la más cumplida dama de Chicago; protectora de las artes [..]” (Sarmiento, [1868] 1900a, p. 299). Años después, al inaugurar un hospital el cuatro de octubre de 1873, mencionó a ambas y declaró que “Mis amigas Mann y Dogget, son á mi juicio, el tipo de la mujer futura del mundo, con el ferro-carril y el vapor atados á su puerta por vehículos, el mundo por barrio, la humanidad por vecinos y amigos, trabajando, dando ciudadanos á la patria, escribiendo, enseñando y haciendo felices á sus amigos. [sic] (Sarmiento, [1873] 1899b, p. 354).

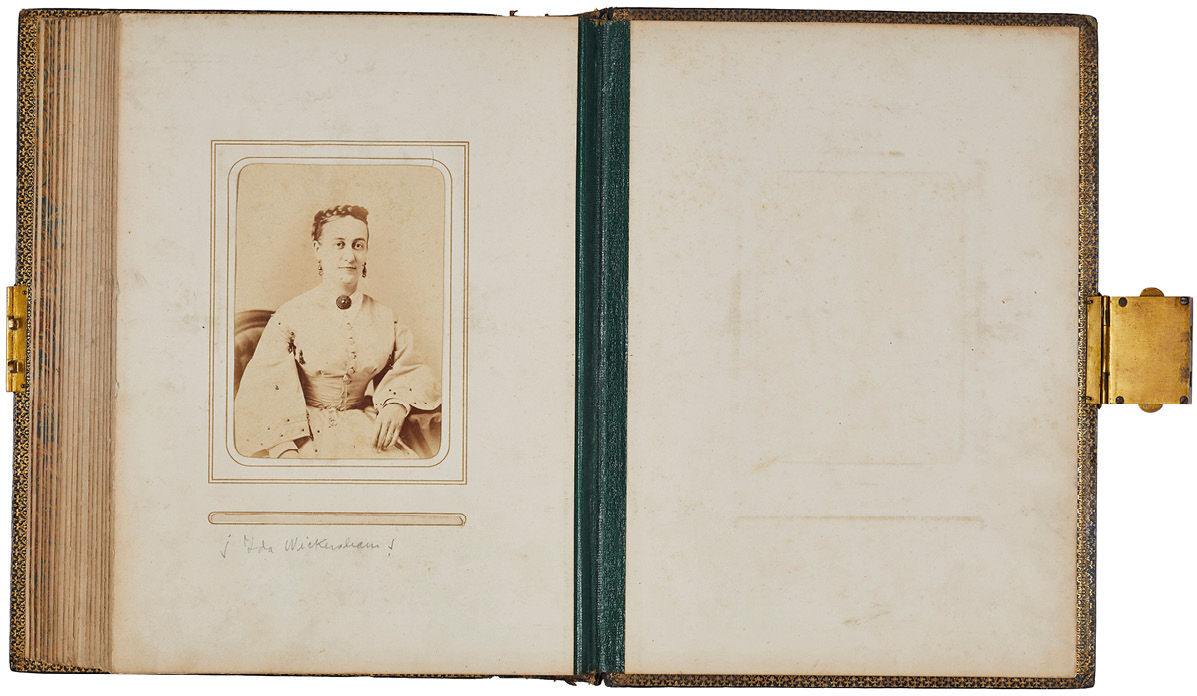

Fig. 11. Fotógrafx no identificadx, [Retrato de Ida Wickersham], [circa 1870-1882], albúmina sobre papel montada en cartón en formato cabinet, 16,3 x 11 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86/86, Buenos Aires.

La fotografía –en formato cabinet– que cierra el álbum se trata de un retrato presuntamente de Ida Wickersham, amante de Sarmiento. La incluyó entre sus “santas mujeres”, donde la describió como“la mujer más mujer que he conocido”, de una “belleza de reina” e interesada en hacerse tomar retratos “pues su interés era vivísimo por saberse preservada en imágen” [sic] (Sarmiento, [1868] 1900a, p. 297-298) (Fig. 11). Al consultar las cartas que ella le envió aparecen reiteradas referencias a fotografías de unx y otrx: le agradece el envío de su retrato, en otras oportunidades le pide que le mande uno y, en más de una ocasión, hace mención a que se hará tomar una especialmente para él. Wickersham vinculó explícitamente las fotografías con el paso del tiempo, atribuyéndoles un valor testimonial en ese sentido: “Ud. cree que ha cambiado, pero no veo una sombra de cambio en su retrato” (Wickersham, 1874, p. 5).18 Y prosigue, “Me haré sacar un retrato pronto y se lo enviaré. Quiero que Ud. vea si los cinco años me han cambiado mucho” (Wickersham, 1874, p. 5).19 Ocho años después le dijo “Si Ud. me escribe enviaré mi retrato para mostrarle que no he cambiado del todo, con todo encuentro que cabellos blancos afluyen rápidamente en mi cabellera, que Ud. recordará tan renegrida en aquel entonces” (Wickersham, 1882, p. 4).20 Una imagen fotográfica, entonces, encapsula múltiples tiempos y dispara un ir y venir por ellos (el ver, en un presente, los cabellos blancos remite, por contraste, a dos pasados: el momento en el que la persona posó para la foto, y un pasado más lejano en el que su cabellera lucía distinta), atributo señalado por Kunard (2018) como la compleja multi-temporalidad de la fotografía.21 Esto se desprende, también, de los usos que Wickersham hizo de la fotografía: “Muy a menudo pienso y hablo de Ud., y miro sus retratos cavilando dónde estará y qué es lo que estará haciendo y recuerdo todos aquellos días cuando Ud. estaba en este país y de sus visitas a Chicago” (Wickersham, 1882, p. 1).22 La relación entre ellxs se consumó durante los años que este vivió en Estados Unidos como Ministro Plenipotenciario de Argentina ante el país del norte. Las fotografías en soporte papel fueron un medio que proporcionó nuevas posibilidades en los flujos relacionales –sobre todo, aquellas desarrolladas a distancia–, tal como dan cuenta las misivas de Wickersham a Sarmiento. Las formas de vincularse no solo entre personas sino, también, con la memoria fueron trastocadas por el dispositivo fotográfico. Estas imágenes significaban un recurso singular y habilitaban momentos de gran intimidad en el acto de recordar, de extrañar. Tal como recalcó Príamo, “El recordatorio fue siempre la función esencial de cualquier fotografía que terminó en un álbum o caja familiar” (Príamo, 1999, p. 278). Los afectos y las fotografías se encuentran interrelacionados: con la expansión de este medio se desarrollaron nuevas prácticas de consumo y de vinculación sentimental. El mismo Sarmiento lo entendió y advirtió, “Asi pues el daguerreótipo ha venido [...] a prolongar la duracion de los sentimientos” [sic] (Figuier, 1854, p. 213). Extrañar a alguien, por ejemplo, propiciaba el acto de buscar su retrato y, luego, de contemplarlo. Para ello, previamente ese alguien tenía que haber posado y enviado el producto final, actos motivados por la idea de un deseo propio y ajeno: el de ser visto. Queda de manifiesto la dimensión performática de la imagen fotográfica de acuerdo a como la señaló Kunard (2018), el hecho de ser no solo un recuerdo sino, también, una declaración. Es decir, hay intenciones y actos en la performance de fotografiarse, enviar la imagen a alguien o solicitarla y, como en el caso de Sarmiento, de emplazarla en un álbum.

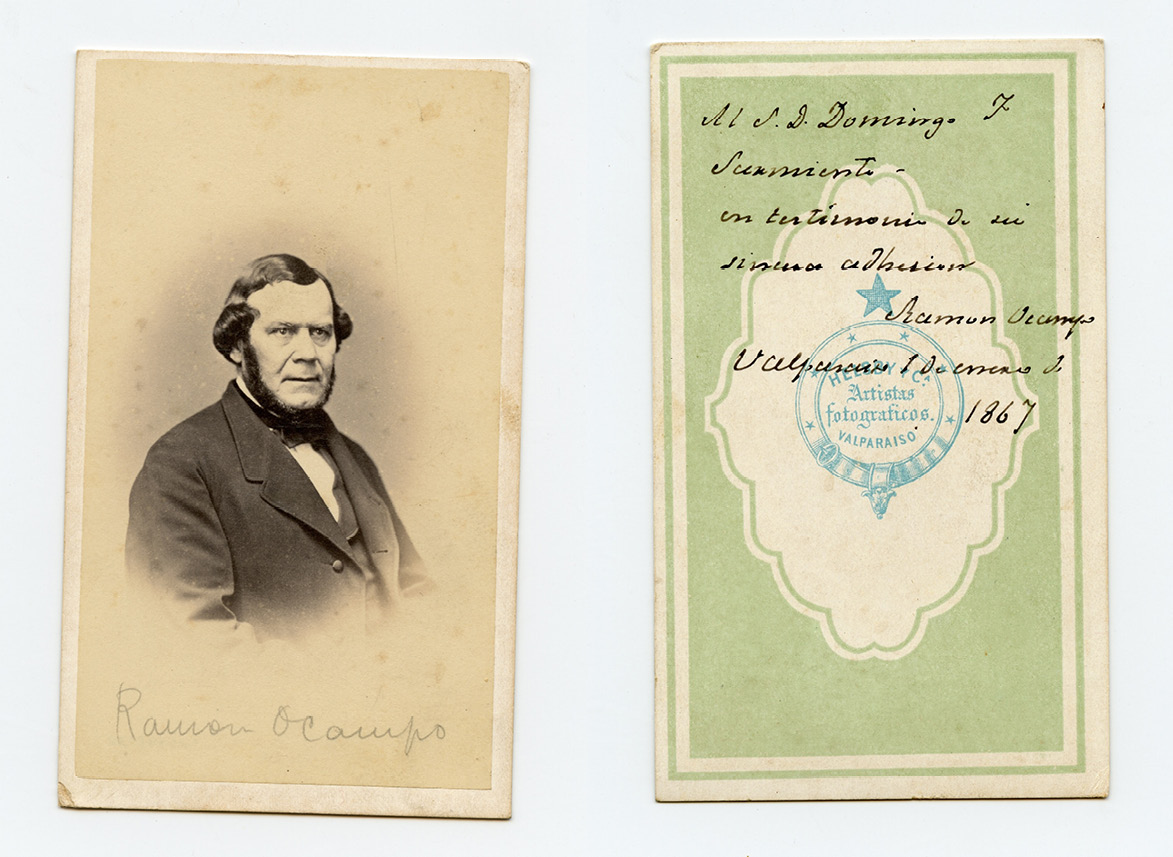

Fig. 12. Helsby y Ca. (Valparaíso, Chile), [Retrato de Ramón Ocampo], [1867], albúmina sobre papel montada en cartón en formato carte de visite, 10,5 x 6,3 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86/81, Buenos Aires.

La red de vínculos y relaciones que Sarmiento supo cultivar se dio a la par de los flujos de intercambios globales que se volvían cada vez más fluidos en el marco de la expansión capitalista y, de la mano de esto, con los avances de las tecnologías fotográficas y de las prácticas que se desarrollaron con ellas. El álbum condensa estas dinámicas: quienes posaron frente a la cámara lo hicieron en estudios fotográficos de Buenos Aires, San Juan, Lima, Santiago de Chile, Valparaíso (Fig. 12), Copiapó, Boston, Nueva York, Montevideo, Washington, Roma y Londres. En esta autobiografía iconográfica destaca el amplio entramado del universo sarmientino que desconoció límites geopolíticos. La agrupación de colegas y otras personalidades con las que Sarmiento se vinculó se conforma de personajes de los ámbitos público y privado que se desenvolvieron en diversos campos pero que, en su mayoría, desarrollaron algún contacto con la esfera política. En las páginas de su álbum Sarmiento incluyó imágenes de presidentes –el chileno José Manuel Balmaceda y el venezolano Antonio Guzmán Blanco–, príncipes –el Conde D’Eu, también conocido como el Príncipe Gastón de Orleans que, al igual que el hijo de Sarmiento, participó en la Guerra del Paraguay, y Tomaso di Savoia–, colegas del campo pedagógico como Andrés Bello, hermanos masones –entre otros, José Roque Pérez, fundador de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones en 1857 de la que Sarmiento fue Gran Maestre–, líderes políticos como Salvador María del Carril –con quien Sarmiento compartió ciertos rasgos como el ser sanjuanino, masón, liberal, unitario, ex-gobernador de San Juan y exiliado político–, socios comerciales –como Ignacio Rickard, militar e ingeniero inglés con quien emprendió el estudio de minas para su explotación y al que designó primer Inspector General de Minas de Argentina durante su gobierno en San Juan–, diplomáticos –como sus colegas internacionales del Congreso Americano en Lima de 1864, su Ministro Plenipotenciario en EE.UU. durante su presidencia, Manuel Rafael García, Juan Lavalle (hijo) y más–, intelectuales –como el clérigo Francisco de Paula González Vigil que también hizo carrera pública–, imprenteros –como su yerno Jules Belin, y el cubano J. M. Macías, editor de la revista Ambas Américas dirigida y editada por Sarmiento–, militares –por ejemplo, el Comandante José Antonio Salas, el General Samuel Crawford y el Teniente Coronel Rómulo Giuffra, quien combatió contra Ángel Vicente “El Chacho” Peñaloza, contrincante político que compartió con Sarmiento– y referentes liberales con quienes compartía esa ideología –como Augusto Matte–.

Sea frente a cámara o detrás de ella, la presencia femenina en el álbum es, en promedio, menor en comparación a la de hombres. Sin contar retratos de niñxs, son treinta y tres las fotografías de mujeres (tanto las presentes como las removidas del álbum), mientras que de hombres la cifra es más del doble, setenta y tres, exactamente. En la sección familiar las mujeres son mayoría, en la de vínculos profesionales o de otro tipo no exclusivamente afectivo es menor, mientras que en la galería de personajes ilustres la ausencia de figuras femeninas es total. Este último dato resulta elocuente en cuanto a lo que hace a la construcción de la memoria e historia de la nación argentina, adjudicada por aquel entonces exclusivamente a grandes hombres. Asimismo, la aparente inexistencia de fotografías tomadas por mujeres en el álbum es sugestiva respecto de la inserción de este sector en el campo en la segunda mitad del siglo XIX. La mayoría de las mujeres de esta sección fotográfica han pasado a la historia por ser “esposas de” (como sucedió con Rosario Montt Goyenechea de Montt, esposa del ex-presidente chileno Manuel Montt con quien Sarmiento mantuvo un vínculo profesional), o “hijas de”. Es probable, de todos modos, que Sarmiento haya forjado relaciones con varias de ellas a partir de sus vínculos conyugales o filiales. Poco sabemos de estas dado su relegamiento por razones de género, pero de aquellas cuya historia conocemos con mayor profundidad es posible asegurar que fueron más que familiares o cónyuges de hombres célebres. Una de ellas es Delfina Vedia de Mitre, esposa de Bartolomé Mitre y, por ende, Primera Dama de la Nación Argentina (Fig. 13). Dados sus conocimientos literarios y poliglotismo, tradujo textos del inglés, francés y alemán, escribió obras y poesías, se encargó de editar los folletines publicados en el periódico La Nación, medio en el que también colaboró como autora de artículos periodísticos, y sobre el que tuvo voz y voto. Una mujer de las letras y del periodismo, dos intereses que compartió con Sarmiento.

Fig. 13. Artigue (Buenos Aires, Argentina), [Retrato de Delfina Vedia de Mitre], [circa 1855-1866], albúmina sobre papel montada en cartón en formato carte de visite, 9,8 x 5,8 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86/51, Buenos Aires.

Otra de las operaciones de autoconstrucción de Sarmiento fue mediante la erección de sus antagonistas a través de relatos, como hizo con Facundo Quiroga, Félix Aldao y el “Chacho” Peñaloza. La escritura de estas biografías, reflexionó Fontana (2012), habría sido un recurso para aportar nombres que posibilitaron la escritura de la historia de América del Sur. Fue en la narración de un otro que Sarmiento, a su vez, se relató a sí mismo, ampliando de esta manera el espacio autobiográfico (Fontana, 2012). De acuerdo a estudios narratológicos canónicos, todo héroe tiene su antagonista. Esta lógica narrativa está también presente en el álbum. Al pensar en las extensas y diversas redes sociales locales e internacionales en las que se movió Sarmiento dada su clase social y trayectoria pública, y al revisar la gran cantidad de retratos fotográficos que conservó, es interesante su elección de incluir en su álbum una carte de visite de alguien que intentara asesinarlo. Apenas un año antes del final de su mandato presidencial, en agosto de 1873, los hermanos italianos Francisco y Pedro Guerri llevaron a cabo un intento de magnicidio que resultó fallido. Inmediatamente fueron capturados. En 1882 le enviaron una carta de disculpas a Sarmiento desde la cárcel solicitando su liberación.23 Tal como señaló Augusto Belin Sarmiento en El Relicario… su abuelo conservó en el álbum una foto de Francisco Guerri, quien efectuó el disparo que se esperaba fuera mortal24 (Fig. 14). Este gesto simbólico es otro de los elementos que permiten pensar en Sarmiento como autor intelectual del relato iconográfico de su propia vida.

Fig. 14. Chute & Brooks (Montevideo, Uruguay), [Retrato de Francisco Guerri], [segunda mitad del siglo XIX], albúmina sobre papel montada en cartón en formato carte de visite, 10 x 6 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 1569/3/1, Buenos Aires.

El rol de la fotografía en la construcción de los Estados Nación fue decisivo: los relatos fundacionales lograron consolidarse más cabalmente a través de este dispositivo.25 Con la carte de visite, lxs ciudadanxs tuvieron la oportunidad de acceder masivamente a las imágenes de lxs próceres y de los héroes de su patria, en gran medida conociendo sus rostros por primera vez.26 Sarmiento no fue ajeno a este fenómeno de consumo, tanto en calidad de usuario como de figura pública cuyos retratos eran bienes mercantiles. Al posar con su banda presidencial ante Christiano Junior y su cámara, consciente de ser el primer mandatario en la Argentina en fotografiarse con este atributo, en esta y otras ocasiones Sarmiento fue un activo co-productor de este contenido comercial. Pero también acopió fotografías y reproducciones fotográficas de imágenes de héroes de la patria y otros hombres célebres. En su perfil coleccionista Sarmiento también comunica su lugar de enunciación, intereses y anhelos. Es decir, es otra vía mediante la cual estructura su propia identidad. La posesión de determinada colección –en este caso, de un conjunto de fotografías– es, de acuerdo a Walter Benjamin, uno de los vínculos más profundos que el sujeto coleccionista puede tener con esas piezas en tanto “él mismo es quien vive en ellas” (Benjamin, [1931] 2022, p. 94). En su álbum encontramos un panteón de personajes de renombre que se entremezclan con los retratos de sus vínculos afectivos y profesionales. Esta fue una práctica extendida en Occidente, que excedió el marco doméstico y se arraigó, incluso, en contextos bélicos en los que los soldados llevaban consigo imágenes de seres queridos, de próceres y de figuras políticas que admiraban (Díaz-Duhalde, 2015).

Fig. 15. AA.VV., [Retratos de diversas personalidades], [segunda mitad del siglo XIX], albúminas sobre papel montadas en cartón en formato carte de visite, 64 x 24,5 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86, Buenos Aires.

Esta sección en el álbum se conforma de imágenes de aquellos hombres trascendentales en la historia de la nación argentina (y de la historia de la civilización moderna como lo fue Lincoln para Sarmiento) y, por extensión desde su propia lógica, en su propia vida (Fig. 15). San Martín, Manuel Belgrano, Rivadavia, Manuel José García, Mariano Moreno, Vicente López y Planes, Santiago de Liniers, el General Urquiza y el General Paz conforman el panteón con el que Sarmiento conceptualiza la biografía nacional/su biografía. La inclusión de Urquiza es tan interesante como problemática dada la sinuosa relación que mantuvieron, pero no deja de ser un gesto de reconocimiento, de legitimación de un interlocutor y personaje insoslayable en esta doble trama que Sarmiento compone.

En la constelación de padres políticos, Sarmiento incluyó a Lincoln. Su retrato emplazado entre el de Vicente López y Planes y el de Liniers es un gesto con el que reitera su propia concepción de la historia de las sociedades “civilizadas”. La admiración que sintió por Lincoln fue particularmente productiva: fue autor de su biografía publicada en 1865 –divulgando así a esta figura entre la comunidad hispanoparlante– y, también, lo mencionó reiteradamente en diversos escritos. Asimismo, acopió iconografía del presidente estadounidense, parte de ella conservada en el Museo Histórico Sarmiento: un busto realizado en mármol, una litografía y dos carte de visite (una de ellas la incluida en el álbum). Si en la misma introducción a su Vida de Abraham Lincoln declaraba que esta obra “[...] está por sí sola destinada a ser de un gran beneficio como enseñanza para los pueblos” (Sarmiento, [1865] 1899a, p. 29), declarando expresamente la importancia de narrar para educar, podría pensarse que la inclusión del presidente estadounidense en su álbum también cumple esa función: la de “educar” a quien mira (lee) el álbum.

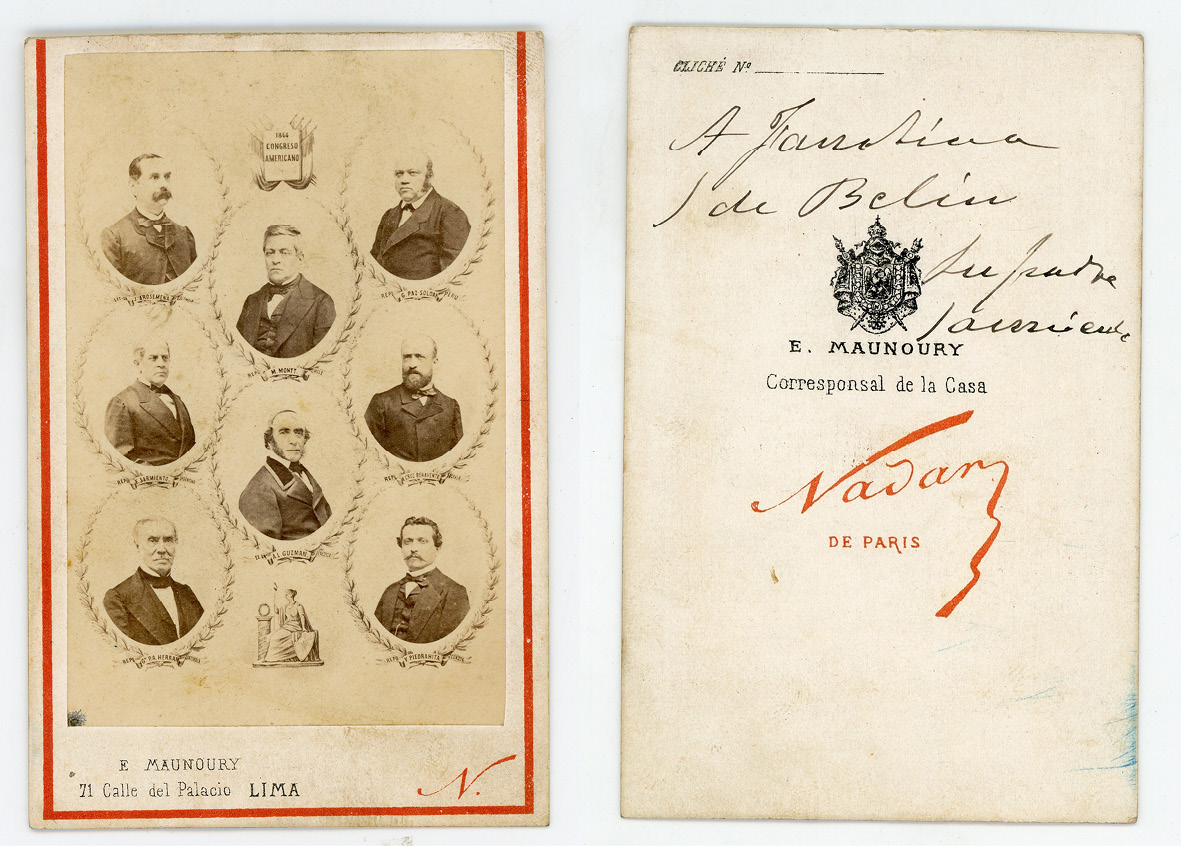

Fig. 16. Eugène Maunoury (Lima, Perú), [1864. Congreso Americano], [1864], albúmina sobre papel montada en cartón en formato carte de visite, 9,9 x 6,5 cm. Colección Museo Histórico Sarmiento – Inv. 508/86/18, Buenos Aires.

Por último, podríamos pensar que la incorporación de una carte de visite con una imagen montada al estilo mosaico de los Ministros que participaron en el Congreso Americano celebrado en Lima en 1864 –entre ellos, el propio Sarmiento– es un gesto de auto-inscripción en la historia de la región latinoamericana (Fig. 16). Al menos dos estudios fotográficos limeños, Courret Hermanos y E. Manoury –“corresponsal de la casa de Nadar en París”, como informaba en su logo publicitario– recibieron en distintas oportunidades a los ocho Ministros para retratarlos. Producto de estas sesiones, ambos estudios comercializaron tanto los retratos individuales que tomaron de cada uno de ellos como distintas versiones grupales. Múltiples indicios en diversas fuentes dan cuenta de que es una imagen que el mismo Sarmiento hizo circular. En el reverso de la copia incluida en el álbum se observa una dedicatoria sin fecha de puño y letra de Sarmiento que rodea el logo del estudio fotográfico de E. Manoury que reza: “A Faustina / S de Belin / Su padre / Sarmiento”. En el Museo Histórico Nacional se conserva una copia del montaje grupal producido por los Hermanos Courret que también contiene un mensaje manuscrito a su hija Faustina realizado en Lima con fecha del 03 de diciembre de 1864. Días después de enviarle y dedicarle esa copia a su hija, Sarmiento apuntaba en una carta que le envió a su hermana Bienvenida desde Lima el 21 de diciembre de 1864 que “Aún no cesa el furor de las fotografías. He tenido que prestarme a esa nueva edición” (Sarmiento, 1864, p. 1).27 En los primeros días de enero de 1865, Domingo de Oro le escribió una carta a Sarmiento en la que le agradece “la tarjeta con las fotografías del Congreso Americano” (De Oro, 1865, p. 2), que podría tratarse de alguno de los dos montajes fotográficos mencionados.28 Otro destinatario de estas imágenes habría sido José Posse, tal como dejó asentado Sarmiento en una carta que le envió desde Lima el 03 de diciembre de 1864: “Vante fotografías mías y del Congreso Americano [...]” (Sarmiento, 1864, p. 1).29

El álbum fotográfico habilita a pensar acerca de una novedosa forma de vincularse propiciada por los amplios alcances de la tecnología fotográfica: abrir ese libro de imágenes es acortar una distancia física y existencial para con lxs retratadxs. Nuevas prácticas germinaron del acto fotográfico. Organizarse y prepararse para ir a tomarse un retrato se convirtió en un ritual en sí mismo. Retirarla del estudio fotográfico, dejar un trazo físico en la forma de una dedicatoria en su reverso y enviarla fue otra de sus dimensiones performáticas. Los retratos encapsulan actos, expectativas y deseos. Esto se descubre con frecuencia en los reversos de las fotografías que conforman el álbum de Sarmiento: el ejercicio de escribir una dedicatoria refuerza ese anhelo y horizonte. La dimensión afectiva se hace palpable, material, a través de esos trazos. Imprime, a su vez, una huella de quien las intervino con su caligrafía que, muchas veces, contrasta con las poses estandarizadas.

Los retratos que conforman este álbum, componen, a su vez, un retrato de quien lo armó. Cada fotografía es un atisbo a una historia personal, atravesada por su linaje familiar y su genealogía nacional. El álbum nos permite reconstruir una historia articulada a nivel micro –de aquel sujeto que reunió fotografías, hizo una selección y las emplazó en el libro– y a un nivel macro de cómo se construía y consolidaba una historia nacional. Un relato doble, en tanto a través de este montaje Sarmiento se encargó de subrayar el carácter fluctuante y permeable de las dimensiones íntima y privada. Es así que en el álbum se encuentran figuras maternas y paternas no solo de sangre sino también de la nación argentina y, por extensión, suyas. Es desde esta perspectiva que conceptualizo al álbum como un correlato visual a los múltiples textos en los que Sarmiento se narró a sí mismo. El recorte que llevó a cabo al seleccionar determinados retratos por sobre otros para incluir aquí es, en sí mismo, un gesto preciso que debe ser analizado en tanto discurso autobiográfico. El entramado social visibilizado en la galería compone una identidad de su autor. Y se vuelve, a la vez, un retrato activo e inacabado de Sarmiento que invita a continuar sumando capas a partir de su propia narrativa.

Referencias bibliográficas

Alfonso, S. (1872, mayo 12). La fotografía. El Plata Ilustrado.

Amante, A., y Brizuela, N. (2012). Iconografía sarmientina. En N. Jitrik (Coord.), Historia crítica de la literatura argentina. Sarmiento (Vol. 4, pp. 683-718). Emecé.

Amante, A. (2016). Prólogo. En Sarmiento: Diez fragmentos comentados (pp. 7-13). EUFyL.

Briege, I., y Schmid, C. (2023). ¿Documento de archivo o bien cultural? La Museología al encuentro de la Archivística. El caso del Museo Histórico Sarmiento. Inédito.

Benjamin, W. ([1931] 2022), Desembalo mi biblioteca. Un discurso sobre coleccionismo. En El coleccionismo (pp. 83-94). Ediciones Godot.

Belin Sarmiento, A. (1935). El relicario de Sarmiento en busca de asilo. Imp. La Mundial.

Díaz-Duhalde, S. (2015). La última guerra. Cultura visual de la guerra contra Paraguay. Sans soleil.

Figuier, L. (1854). La Fotografia. En Esposicion e historia de los descubrimientos modernos. Imprenta de Julio Belin y Cía.

Fontana, P. (2012). El libro más original: Sarmiento lector y autor de biografías. En N. Jitrik (Coord.), Historia crítica de la literatura argentina. Sarmiento (Vol. 4, pp. 421-450). Emecé.

Kunard, A. (2006). Traditions of Collecting and Remembering: Gender, Class and the Nineteenth-Century Sentiment Album and Photographic Album. Early popular visual culture, 4(3), 227-243.

Kunard, A. (2018). Photography as Gesture: How Photographs Make Things Happen / Le pouvoir créateur du geste photographique. National Gallery of Canada Review, (9), 22-35. https://ngcr.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/ngcr.9-002

Lavédrine, B. (2009). Photographs of the past. Process and preservation. The Getty Conservation Institute.

Pavão, L. (2001). Conservación de colecciones fotográficas. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y Editorial Comares.

Peluffo, G. (1997). Producción iconográfica y vida privada (1830-1860). En J. P. Barrán, G. Caetano, y T. Porzecanski (Dirs.), Historias de la vida privada en Uruguay. Entre la honra y el desorden. 1780-1870 (pp. 196-213). Taurus.

Príamo, L. (1999). Fotografía y vida privada (1870-1930). En F. Devoto, y M. Madero (Dirs.), Historia de la vida privada en la Argentina. Tomo 2. La Argentina plural: 1870-1930 (pp. 270-294). Taurus.

Sarmiento, D. F. ([1849] 1886a). Viajes. En L. Montt (Ed.), Obras completas. Tomo V. Viajes por Europa, África i América 1845-1847 (pp. 437-451). Imprenta Gutenberg.

–––. ([1850] 1885). Recuerdos de provincia. En L. Montt (Ed.), Obras completas. Tomo III. Defensa, Recuerdos de provincia, Necrolojías y biografías (pp. 25-216). Imprenta Gutenberg.

–––. ([1853] 1886b). Bibliotecas locales. En L. Montt (Ed.), Obras completas. Tomo IV. Ortografía. Instrucción pública 1841-1854 (pp. 437-451). Imprenta Gutenberg.

–––. ([1865] 1899a). Vida de Lincoln. En A. Belin Sarmiento (Ed.), Obras completas. Tomo XXI. Abraham Lincoln. Dalmacio Vélez Sarsfield (pp. 05-297). Imprenta y Litografía Mariano Moreno.

–––. ([1868] 1900a). Un viaje de Nueva York á Buenos Aires de 23 de julio al 29 de agosto de 1868. En A. Belin Sarmiento (Ed.), Obras completas. Tomo XLIX. Memorias (pp. 286-333). Imprenta y Litografía Mariano Moreno.

–––. ([1873] 1899b). La caridad. En A. Belin Sarmiento (Ed.), Obras completas. Tomo XXI. Discursos populares. Primer volumen (pp. 352-355). Imprenta y Litografía Mariano Moreno.

–––. ([1879] 1900b). Literatura americana. Cartas de señoras. En A. Belin Sarmiento (Ed.), Obras completas. Tomo XLVI, Páginas literarias (pp. 207-212). Imprenta y Litografía Mariano Moreno.

Siegel, E. (2010). Galleries of friendship and fame. A history of nineteenth-century American photograph albums. Yale University Press.

Tagg, J. (2005), Democracia de la imagen: el retrato fotográfico y la producción de mercancías. En El peso de la representación: Ensayos sobre fotografías e historias (pp. 51-79). Gilberto Gil.

Vertanessian, C. (2023). Domingo F. Sarmiento y el furor por la fotografía. En Retratos del plata. Historias del daguerrotipo 1839 - 1859 (pp. 259-285). Fundación CEPPA.

Viñas. D. ([1993] 2012). Literatura Argentina I, Clase inaugural 17 de agosto de 1993. Exlibris. Revista del Departamento de Letras - FFyL, UBA. (1), 95-109. https://www.academia.edu/34178781/Exlibris_1_2012

Biografía de la autora

Ingrid Briege. Maestranda en Estudios sobre Imagen y Archivos Fotográficos (Escuela de Arte y Patrimonio, Universidad Nacional de San Martín). Licenciada en Artes (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). Diplomada en Gestión y Conservación de Archivos de Arte (Escuela de Arte y Patrimonio, UNSAM). Diplomada en Gestión de Museos (Universidad Nacional de Avellaneda). Actualmente trabaja en el Archivo Histórico del Museo Histórico Sarmiento (Secretaría de Cultura de la Nación).

Agradezco a Verónica Tell por la lectura atenta, sus comentarios y el acompañamiento. A Inés Yujnovsky y Agustina Lapenda por leer la primera versión de este trabajo y aportar sus miradas en el marco de una materia de la Maestría en Estudios sobre Imagen y Archivos Fotográficos (EAyP, UNSAM). También quedo agradecida a lxs evaluadores por sumar otras aristas interesantes para profundizar esta investigación, y a mis compañeras de Gestión de Colecciones e Investigación del Museo Histórico Sarmiento por el aliento.

1. Domingo Faustino Sarmiento (Argentina, 1811 - Paraguay, 1888) fue presidente, estadista, escritor, periodista, editor, traductor, militar y educacionista argentino. Tras dos exilios políticos en Chile se radicó definitivamente en Argentina, donde hizo carrera en el ámbito público. Durante su presidencia (1868-1874) gestionó en pos de la consolidación del Estado Nacional moderno a través de la creación de instituciones, del impulso a incipientes industrias y mercados, del robustecimiento de redes tecnológicas y de telecomunicación, y del desarrollo del campo científico y educativo locales.

2. A la estimación de retratos fotográficos de Sarmiento calculada por Amante y Brizuela (2012), Vertanessian (2023) suma dos más, dando un total de 52 identificados hasta la fecha. Es plausible pensar que podrían existir o haber existido aún más.

3. Vale aclarar que este es un título atribuido por la institución en la que se encuentra.

4. Esta es una entre otras líneas de trabajo en el marco de la investigación en curso aquí presentada.

5. Más adelante me referiré a Newell Doggett. Su historia y trayectoria resultan muy interesantes, lo que, asimismo, enriquece el conocimiento sobre las redes sociales de Sarmiento.

6. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/ME 1126.

7. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/ME 987.

8. El álbum como un soporte en el que se plasman subjetividades, memorias y expectativas sociales precede a la fotografía. Se trataba de un “objeto institucionalizado en la vida familiar de mediados de siglo” (Peluffo, 1997, p. 207) que se conformaba por un montaje de imágenes y manuscritos –propios y de familiares y/o amigxs–. La práctica de llenar las páginas de un álbum de contenidos fue desarrollada en un entorno doméstico y, principalmente, por parte de mujeres pertenecientes a la burguesía y patriciado occidental, tanto en el hemisferio norte como en territorio rioplatense (Kunard, 2006, y Peluffo, 1997). Predominaba en estas piezas un discurso sentimental que configuraba una identidad a través de un entramado de aportes propios y de tercerxs (no es casual que en inglés se los conozca como sentiment albums, es decir, “álbumes de sentimientos”). De acuerdo a Peluffo, se trató, a su vez, de “una de las primeras prácticas domésticas del coleccionismo” (Peluffo, 1997, p. 208)

9. Propongo esta organización a fines de ordenar el análisis pero vale señalar que estas tres categorías no son herméticas ni completamente independientes entre sí sino que, en algunos casos, es posible ubicar a determinadas personas en una y otra agrupación.

10. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/RA 1643.

11. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/RA 4185.

12. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/ME 803.

13. Nota de autora: “convente” debe entenderse como una abreviatura de “conveniente”. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/ME 694.

14. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/ME 569.

15. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/ME 307.

16. En el Museo Histórico Sarmiento se conserva una carta fechada el siete de marzo de 1874 que Newell Doggett le envió a Sarmiento desde Chicago en donde le detalló las diversas actividades llevadas a cabo en el club literario Fortnightly (AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/RA 4462).

17. El interés por la botánica y la flora en general es algo que lxs unía. Sarmiento gustaba de conocer nuevas especies vegetales y se dedicó a intercambiar semillas y a solicitar plantas a diversas personas, tanto en Argentina como en el exterior, a lo largo de su vida.

18. “You think that you have changed – but I see no shadow of a change in your picture” (Wickersham, 1874, p. 5). AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/RA 4424. Traducción de E. A. Jacobs.

19. “I will have a picture taken soon and send it to you. I want you to see if the five years have changed me much” (Wickersham, 1874, p. 5). AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/RA 4424. Traducción de E. A. Jacobs.

20. “If you will write to me I will send you my picture to show you that I have not altogether changed – Yet I find white hairs coming fast in my hair that you will remember as so black in the old days” (Wickersham, 1882, p. 4). AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/RA 4426. Traducción de E. A. Jacobs.

21. Según Siegel (2010), previo a la invención de la fotografía no había existido semejante oportunidad de trazar el pasado propio ni de documentar el paso del tiempo visibles en los rasgos físicos, lo cual dió lugar a un nuevo auto-conocimiento.

22. “I think and speak of you and look at your pictures and wonder where you are and what you are doing and recall all those days when you were in this country and your visits to Chicago.” (Wickersham, 1882, p. 4). AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/RA 4426. Traducción de E. A. Jacobs.

23. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/RA 7202.

24. Si bien la fotografía fue disociada del álbum, existe un retrato en formato carte de visite de quien sería Francisco Guerri (MHS Inv. 1569/3/1) en el acervo fotográfico del Museo Histórico Sarmiento que podría tratarse de la copia originalmente allí emplazada (Fig. 14).

25. Para un estudio exhaustivo sobre las funciones de los retratos plásticos y fotográficos en la composición de figuras públicas como aglutinantes de memoria afectiva de comunidades de la región latinoamericana en el siglo XIX ver (Malosetti Costa, 2023).

26. Resulta fundamental recordar que, por aquellos años, aún no existían protecciones legales como el derecho de autor que regularan la reproducción y comercialización indiscriminada de imágenes de autorxs ajenxs.

27. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/RA 1744. En esa misma carta dirigida a Bienvenida en la que diagnostica la vigencia del fervor social por las imágenes fotográficas, le pregunta “Porque Rosario, Josefina, Procesa, Teresa no me mandan sus fotografías? Son muy aldeanas!” [sic]. De esta manera, implícitamente suscribe a ese entusiasmo colectivo. También tácitamente, vincula a la práctica fotográfica como propia de las urbes, por ende, a la civilización moderna.

28. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/RA 1475.

29. AR/MHS/MHS1/Gdc/Arch/dfs/c/ME 453.