Registro y descripción de objetos fotográficos

Un acercamiento al estado de situación en acervos patrimoniales de Argentina

Cecilia Gallardo

CONICET – Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Arte y Patrimonio.

Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (CIAP). Buenos Aires, Argentina

ciap.fotografía@unsam.edu.ar

https://orcid.org/0009-0002-0728-5240

Agustina Lapenda

CONICET – Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Arte y Patrimonio.

Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (CIAP). Buenos Aires, Argentina

alapenda@unsam.edu.ar

https://orcid.org/0000-0002-3137-1547

Verónica Tell

CONICET – Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Arte y Patrimonio.

Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (CIAP). Buenos Aires, Argentina

vtell@unsam.edu.ar

Gallardo, Cecilia, Lapenda, Agustina, Tell, Verónica (2024). Registro y descripción de objetos fotográficos. Un acercamiento al estado de situación en acervos patrimoniales de Argentina. TAREA, 11(11), 242-259.

Resumen

Este artículo analiza los resultados de la encuesta en línea realizada en 2023 a trabajadorxs y usuarixs de archivos con objetos fotográficos, situados en la Argentina, desarrollada por el Grupo de Estudio de Archivos y Fotografía Patrimonial del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio. La iniciativa se originó en la experiencia de trabajo e investigación de las integrantes del Grupo en instituciones locales que custodian archivos y colecciones fotográficas, así como en las discusiones y los debates mantenidos en las reuniones mensuales. La encuesta ha permitido identificar y abordar cuestiones vinculadas a la catalogación, gestión y acceso a la información de objetos fotográficos, al vocabulario y las formas de descripción de sus materiales, técnicas, deterioros, conservación, formatos, y al diseño, la configuración y el uso de las bases y los esquemas y conjuntos de metadatos empleados en ellas. La información recopilada ofrece un mapeo general del estado de situación actual de los acervos fotográficos en el país y proporciona una base para la discusión y el desarrollo de estrategias, normativas y acciones futuras.

Palabras clave: fotografía; patrimonio; archivos; metadatos; catalogación

Registration and description of photographic objects. An approach to the state of the art in heritage collections in Argentina

Abstract

This article analyzes the results of the online survey conducted in 2023 to workers and users of archives with photographic objects, located in Argentina, developed by the “author”. The study is based on the work and research experience of the members of the Group in local institutions that are custodians of photographic archives and collections, as well as on the discussions and debates held at our monthly meetings. The survey has made it possible to identify and address issues related to the cataloging, management and access to information on photographic objects, the vocabulary and forms of description of their materials, techniques, deterioration, conservation, formats, and the design, configuration and use of the databases and the schemas and sets of metadata used in them. The information gathered offers a general mapping of the current state of photographic collections in the country and provides a basis for discussion and development of strategies, regulations and future actions.

Keywords: photography; heritage; archives; metadata; cataloging

Fecha de recepción: 09/08/2024

Fecha de aceptación: 24/10/2024

Las unidades de información como archivos, bibliotecas o centros de documentación, utilizan normas y reglas para catalogar sus acervos. Las más empleadas son ISAD(G) en el caso de los archivos y las AACR2 en el caso de las bibliotecas. Sin embargo, los protocolos y normas existentes no suelen considerar las particularidades de los materiales fotográficos. Ante la insuficiencia de recomendaciones desde los órganos oficiales, la confección de catálogos e inventarios ha tendido a adoptar en cada institución criterios diversos, variables en el tiempo y/o no compatibles con otros. Además, las múltiples dimensiones y complejidad en las condiciones materiales y técnicas de re/producción de los objetos fotográficos pueden dificultar su identificación y su registro en las bases de datos informáticas. Así, es habitual encontrar gran heterogeneidad en los términos empleados para la descripción de objetos fotográficos en las bases o un uso de glosarios que, en lugar de ser específicos para fotografías, corresponden a otras clases de objetos (libros, pintura, etc.). Esto no solo ha enfrentado a las personas a cargo de tareas de catalogación a la resolución original y específica de diversos problemas de descripción, sino que se traduce a su vez en dificultades para el acceso y la consulta pública de los documentos.

La experiencia en archivos y colecciones fotográficas locales de quienes integramos el Grupo de Estudio de Archivos y Fotografía Patrimonial del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (CIAP)1 nos ha permitido identificar problemáticas puntuales en la catalogación, gestión y acceso a la información de objetos fotográficos, en el vocabulario y las formas de descripción de sus materiales, técnicas, deterioros, conservación, formatos, y en el diseño, la configuración y el uso de las bases y los esquemas y conjuntos de metadatos empleados en ellas. Esta última cuestión, en particular, ha sido abordada en un trabajo previo (Lapenda, Aguilar y Tomasini, 2022), concentrado en problemas referidos al registro de objetos fotográficos en bases de datos informáticas. En tal marco, se detectaron limitaciones tales como el empleo de esquemas de metadatos no adaptados a sus características o la existencia de campos sin normalizar, que repercuten en las posibilidades de descripción de estos objetos y en el acceso a la información relativa a los mismos. El diseño y la configuración de bases de datos adecuadas tanto a los tipos de objetos registrados como a las funciones de la institución que los resguarda facilita, por ejemplo, la generación de estadísticas, la eficacia de los motores de búsqueda, la visualización de la información para lxs usuarixs o la interoperabilidad con otras instituciones.

En ese sentido, consideramos que es de suma importancia abordar la reflexión acerca de los procesos de catalogación, gestión y accesibilidad, así como el diseño de las herramientas informáticas necesarias para ellos, desde una perspectiva interdisciplinaria que comunique los saberes de las humanidades, la archivística, la conservación material y las ciencias computacionales.

Los asuntos antes referidos fueron trabajados de manera puntual en las Primeras Jornadas de trabajo sobre patrimonio fotográfico: Prácticas locales de descripción normalizada y metadatos2, organizadas por el Grupo de Estudio sobre Archivos y Fotografía Patrimonial. Las mismas se desarrollaron entre los meses de agosto y noviembre de 2023 en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, y estuvieron orientadas a poner en común, debatir y generar recursos que ayuden a mejorar las formas de registro y acceso al patrimonio fotográfico. Un elemento que se llevó a esa mesa de trabajo fue el resultado y análisis de encuestas cualitativas realizadas con antelación con el fin de obtener, de una manera sistemática y ordenada, datos primarios obtenidos directamente de los participantes.3 Este método de generación de datos y conocimiento está en consonancia con formas desarrolladas por otras instituciones de la región, enfrentadas a problemáticas semejantes. Dos experiencias han nutrido el diseño de la encuesta: las del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF)4 y el Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego Portales (Cenfoto-UDP).5 A partir de la propuesta de este último, nuestro proceso se desarrolló en tres fases. La primera fase, de diseño metodológico, incluyó a) la identificación de las problemáticas, b) elección de la modalidad de recopilación de datos –encuesta–, c) definición de dos variables de muestreo –trabajadores de archivos, fondos y/o colecciones con objetos fotográficos, sean catalogadores o no, y usuarios que realizan consultas en fondos, colecciones o archivos fotográficos–,6 d) redacción y testeo preliminar de las preguntas. Durante la segunda fase, de levantamiento y procesamiento de información, se determinó que el relevamiento se haría a través de un formulario en línea que podía responderse de manera anónima desde cualquier dispositivo; por otra parte, los instrumentos desarrollados en la fase anterior se difundieron a través de las redes profesionales y laborales de personas vinculadas al tema central de la misma y/o al CIAP. La última fase, de análisis y sistematización, se desarrolló justamente en las Jornadas de trabajo mencionadas ut supra y continúa en el presente texto.

Se obtuvieron respuestas de sesenta y un trabajadorxs y veintisiete usuarixs de instituciones que preservan objetos fotográficos: museos; bibliotecas; archivos; institutos de investigación; sitios de memoria; centros de documentación histórica, de fotografía y culturales; fundaciones; departamento de fotografía; sitios web. La ubicación territorial de las instituciones referidas por lxs trabajadores se distribuyó de la siguiente manera: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (31); La Plata (2); Avellaneda; La Matanza; San Martín; San Fernando; San Nicolás de los Arroyos y otras siete localidades de la provincia de Buenos Aires sin especificar; Ciudad de Córdoba (3); Jesús María (1); Alta Gracia (1); Rosario (1); Paraná (1); Entre Ríos (2); Villa Mantero (1); Yerba Buena, Tucumán (1); San Miguel de Tucumán (2); Ushuaia (1); Plaza Huincul (1); Resistencia(1); Rawson(1); Salta (1). Los usuarixs, por su parte, respondieron sobre instituciones ubicadas en: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (14); La Plata (1) y otras seis localidades de la provincia de Buenos Aires sin especificar; Córdoba (1); Tucumán (1); San Luis (1); Concepción del Uruguay, Entre Ríos (1); Villa Mantero (1).

Es de notar que trabajadorxs y usuarixs no se refieren siempre a las mismas instituciones7 de modo que además de aparecer divergencias tanto en aspectos mensurables y de interpretación bastante unívoca como en otros más subjetivos o valorativos. Así, si bien el conjunto de respuestas arroja un panorama desde dos funciones y perspectivas diferentes, no ofrece necesariamente el cuadro completo de ninguna de las instituciones a las que lxs encuestadxs se refieren, ni permite tampoco una lectura comparativa de lo que cada grupo –ni cada persona– entiende por “eficaz” en referencia a los instrumentos de descripción, por ejemplo. Lo que sí ofrecen estas encuestas es un mapeo general de los problemas más frecuentes y la evidencia de una fuerte disparidad de situaciones entre distintos espacios e instituciones.

Análisis de los datos recopilados en la encuesta

El cuestionario versó sobre determinados ejes que, según la experiencia del grupo, se repiten como problemáticos en las distintas instituciones que resguardan patrimonio fotográfico:

1.Instrumentos y niveles de descripción

2.Software utilizado para el registro de la información

3.Registro de las fotografías en el catálogo:

como ítems individuales o en serie

4.Criterios de guarda: las fotografías son

o no extraídas de otro documento

5.Descripción a nivel ítem individual

6.Normativa utilizada para la descripción:

protocolos, vocabulario controlado

7.Recursos humanos especializados

1. En relación con los instrumentos de descripción ofrecidos por las instituciones, las respuestas de lxs trabajadorxs señalaron en primer lugar la consulta con referencista, y en segundo lugar el catálogo digital de consulta in situ. Lxs usuarixs también mencionaron en primer lugar al referencista, en tanto en segundo lugar se refirieron al catálogo físico y catálogo digital en línea; el catálogo digital in situ aparece recién en tercera posición. Este primer dato que coloca al referencista como el más usual “instrumento de descripción” da cuenta de la importancia de este rol como facilitador de la información y colaborador en la delimitación de la consulta (Ponce y Roldán, 2018), del grado de conocimiento y pericia respecto al fondo o colección específico, resultando clave para el éxito del servicio. Al mismo tiempo, puede resultar un indicio de una probable falencia de las instituciones respecto al desarrollo de tales herramientas o en relación a una insuficiencia de las mismas para funcionar de manera autónoma.

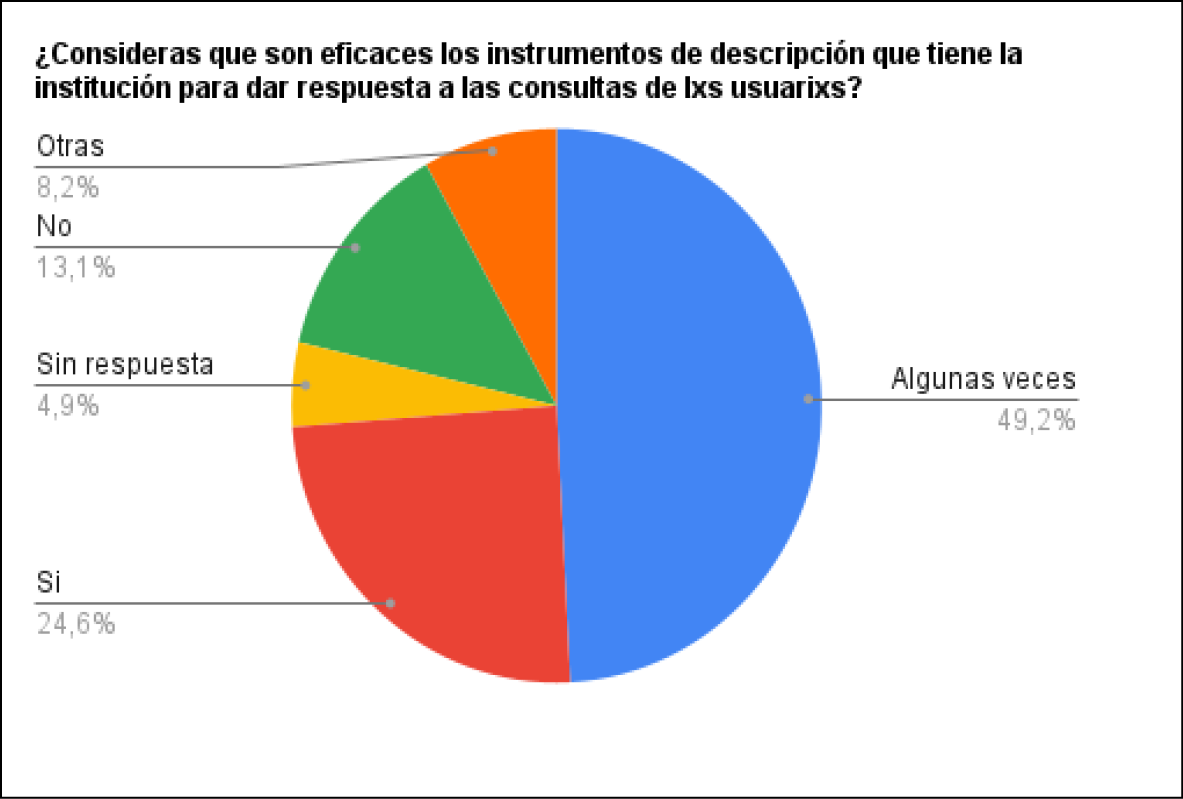

Gráfico 1

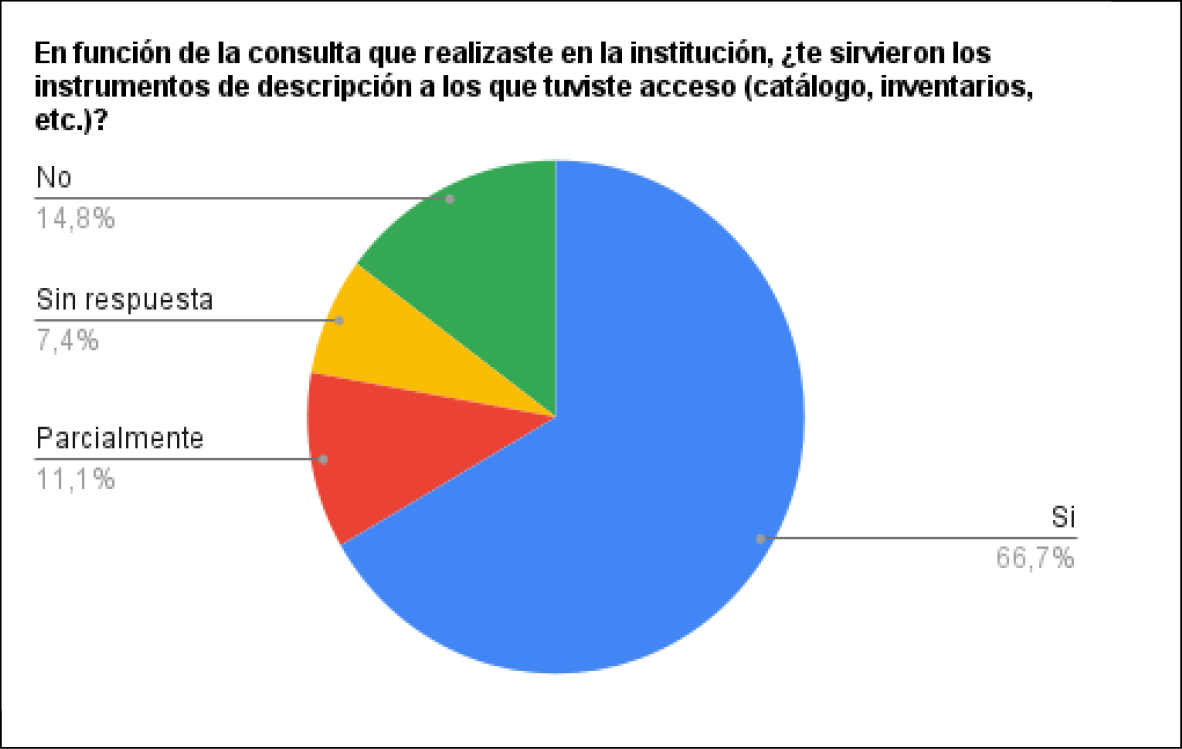

Con relación a este último punto, ante la pregunta por la eficacia de los instrumentos de descripción: los trabajadores respondieron en un 24,6 % que los encuentran eficaces para dar respuesta a las consultas, 49,2 % cree que solo algunas veces; y 13,1 % que no (Gráfico 1). Esta pregunta tiene una respuesta muy diferente entre los usuarixs, quienes en un 69,2 % encontraron que los instrumentos eran eficaces, un 15,4 % no; y el resto parcialmente (Gráfico 2).

Gráfico 2

La siguiente pregunta apuntó a detallar el nivel de descripción de fondos/colecciones según tres tipos de instrumentos principales: guía de fondos (enumeración y descripción general de los fondos /colecciones), inventarios (detalle interno de los fondos / colecciones y sus respectivos subconjuntos, series, etc.), catálogo (registro y descripción ítem por ítem). En las respuestas de los trabajadores aparecen en primer lugar los inventarios (63,9 %), luego catálogo (45,9 %) y por último guía de fondo (42,6 %). Entre lxs usuarixs las respuestas fueron: catálogo (58,3 %), inventario (54,2 %), guía de fondos (37,5 %). Esta pregunta pretendió dar cuenta de la complejidad o grado de descripción al que las instituciones arribaron respecto a la documentación fotográfica disponible para consulta. Del dato coincidente entre ambos grupos que ubican a la guía de fondos en último lugar entre los instrumentos consultados no debe inferirse la inexistencia de los mismos, ya que la propia consulta con catálogos permite inferir una instancia anterior de abordaje global del fondo o colección. Igualmente, debe considerarse la variable de que las personas encuestadas pueden tener o no un conocimiento cabal del vocabulario técnico de la disciplina archivística por lo que tales conceptos pueden confundirse.

2. La pregunta relativa al software empleado para el registro de los objetos fotográficos en la base de datos –en caso de contar con un catálogo digital– fue incorporada solo en las encuestas a los trabajadores; se trata de una herramienta de uso interno y lxs usuarixs no interactúan con el mismo al realizar sus consultas. Los resultados indican que la mayoría utiliza Excel (12) y AtoM (10). Y, en menor medida: Collective Access (6), Word (3), KOHA (2), Aleph (2), Adobe Bridge, DS Space, Memorar, Omeka, WinIsis (1 cada uno) y “otro” (2). Dependiendo de la flexibilidad que admita el software para ser configurado de manera personalizada, así como de su modo de relación (relacional o no relacional) entre los distintos conjuntos de datos almacenados en la base, se podrá, o no, dar cuenta de la complejidad y multidimensionalidad de los objetos fotográficos de cada acervo. Es decir que no todos los softwares que se emplean hoy en día en las instituciones locales están preparados específicamente para la catalogación de esta clase de objetos. Asimismo, la variedad en las respuestas obtenidas en este punto da cuenta de la ausencia de criterios unificados, lo que genera desafíos para la interoperabilidad entre instituciones.

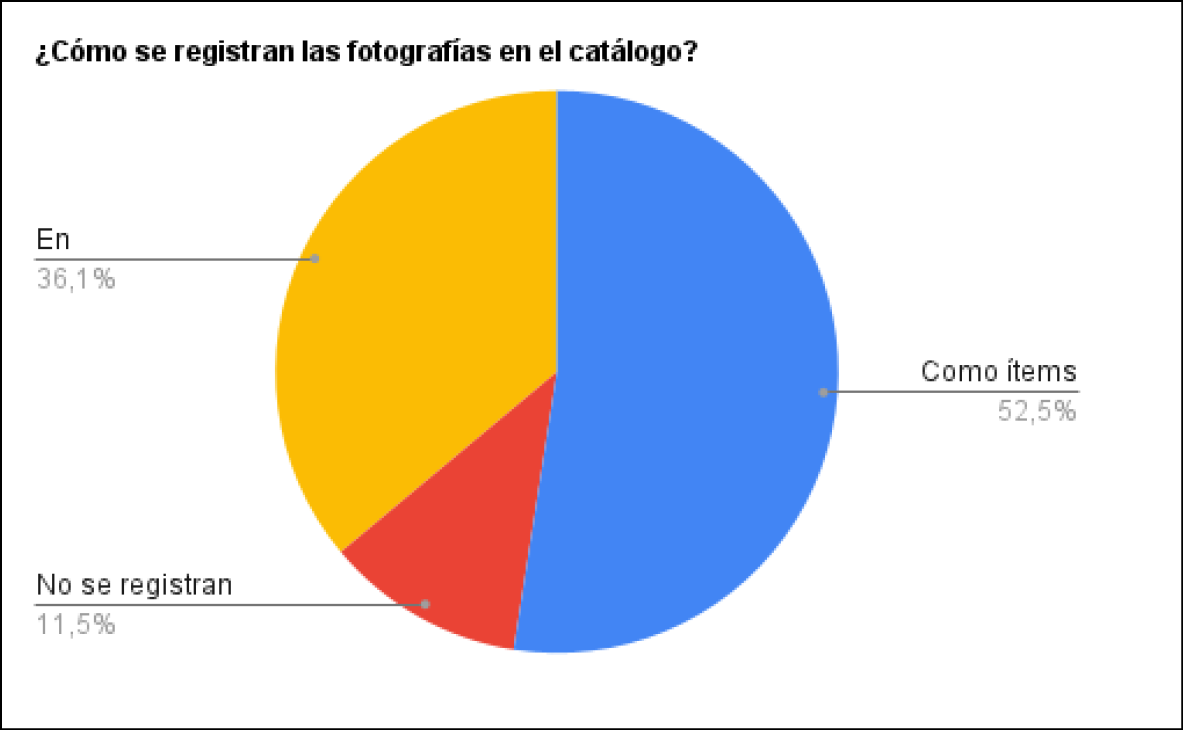

Gráfico 3

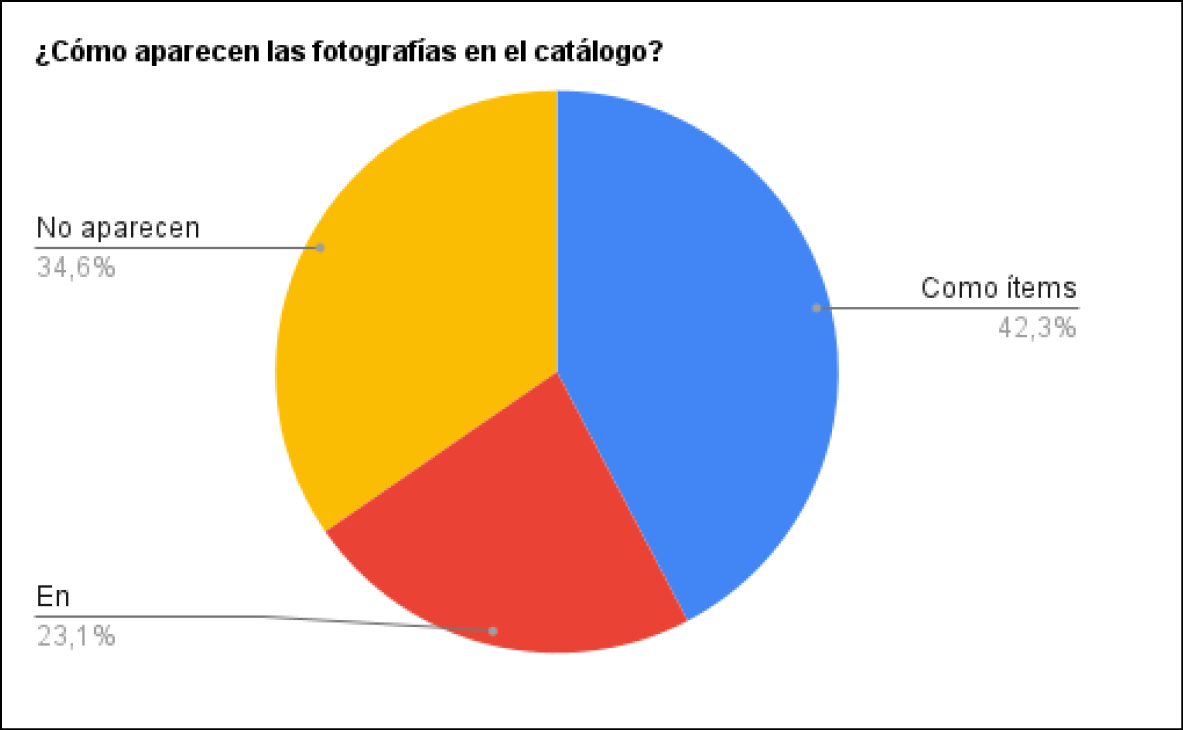

Gráfico 4

3. En relación con los modos en que se registran las fotos en el catálogo, tanto trabajadores (53,3 %) como usuarios (42,3 %) coinciden que los registros individuales son los más frecuentes (Gráficos 3 y 4). Luego, los trabajadores sitúan en segundo lugar los registros en series / conjuntos (35 %) y en tercero, afirman que no se registran (11,7 %). Lxs usuarixs, en cambio, dicen que en segundo lugar no se registran (34,6 %), y en tercer lugar, que lo hacen en series / conjuntos (23,1 %). Esto deja expuesto, por un lado, que en muchos casos lxs usuarixs no se encuentran con las fotografías que pueden estar buscando o que, a la inversa, se encuentran con fotografías más allá de su búsqueda específica. Por otro lado, es interesante notar que mientras las prácticas fotográficas dieron mayoritariamente origen a conjuntos o secuencias (de manera casi excluyente en el siglo XX por cuestiones técnicas –el rollo de película–, pero también en el siglo XIX por factores de diversa índole), las respuestas señalan un predominio de registros individuales. Es dable atribuir esta preeminencia tanto a los usos de las imágenes (documentales, instrumentales-institucionales, afectivos, sociales, etc.) por parte de los productores y de los usuarios en distintos tiempos, como a los criterios archivísticos que imperaron hasta fin del siglo pasado: a saber, un ordenamiento que privilegió el contenido iconográfico por sobre la forma y/o secuencia de creación de las fotografías. Haciendo la salvedad de que sería necesario un análisis pormenorizado de los casos aludidos con el fin de detectar, en particular, si existen registros individuales y de conjunto para los mismos objetos, es importante señalar que el registro individual puede haber significado la pérdida de informaciones sobre la producción, comprometiendo no solo este aspecto fundamental de la secuencia sino también otros datos que podrían emanar de allí (como autor, cámara, materiales y procesos, etc.). Una pesquisa futura podría indicar si, en efecto, esta identificación por objeto individual implicó la separación conceptual (y/o física) de sus conjuntos de origen.

4. La indagación por las formas en que se encuentran físicamente las fotografías que integran los acervos tenía tres alternativas primeras: sueltas (como objetos independientes), en álbumes fotográficos, como parte de otros documentos (informes, expedientes, cartas, etc.). En ambos grupos de encuestados la mayoría respondió que las copias se encuentran sueltas (trabajadores 80 %; usuarios 59,3 %). En segundo lugar, aparecen diferencias: en álbumes: trabajadores 47,5 % y usuarios 40,7 %; y como parte de otros documentos: trabajadores 50,8 % y usuarixs 25,9 %.

Se preguntó enseguida si en caso de presentarse las fotografías como objetos independientes, éstas habían sido extraídas de otro tipo de documento del que formaban parte originalmente. En ambos grupos la mayoría respondió negativamente, es decir que no fueron extraídas del documento (trabajadores 64,3 %, usuarios 65 %). Pero un 15 % dijo que sí (Gráficos 5 y 6).

Gráfico 5

Gráfico 6

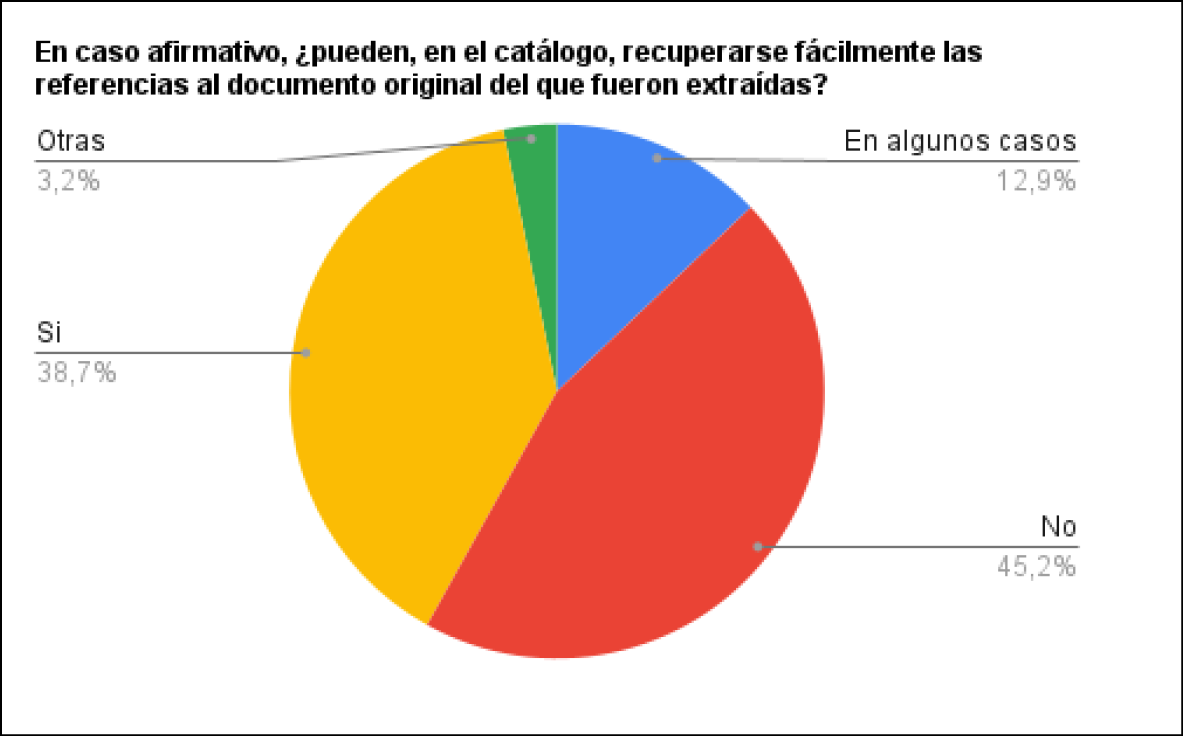

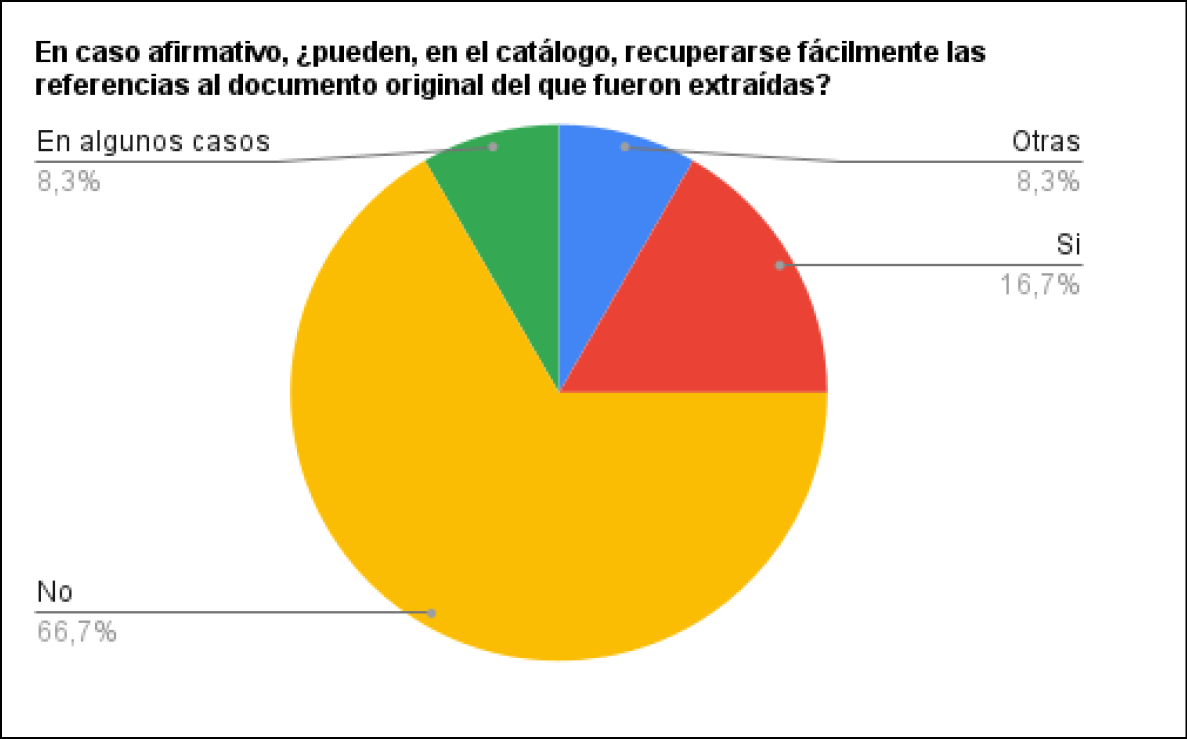

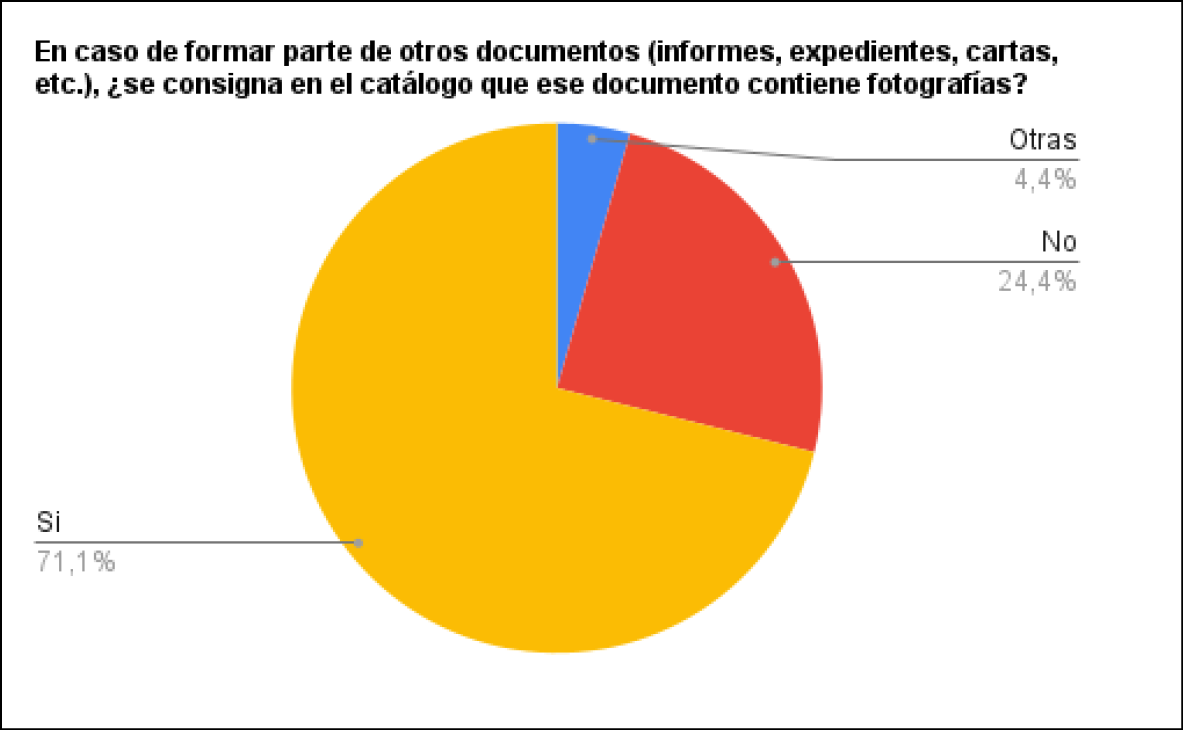

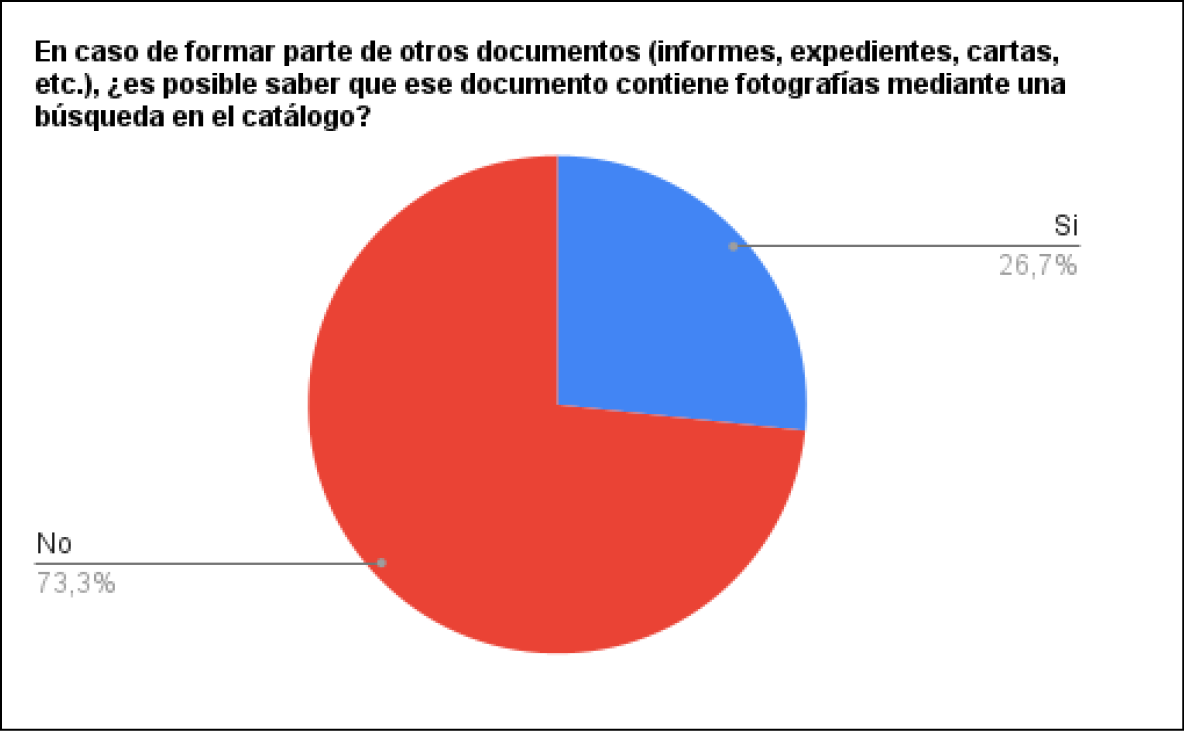

Por último, considerando los criterios de catalogación, se preguntó si en caso de haber sido las fotografías extraídas de un documento original, era posible recuperar las referencias relativas a ese documento. Ambos grupos responden por la negativa, aunque el porcentaje es notoriamente mayor en el caso de lxs usuarixs (trabajadores: 40,6 % / usuarixs: 66,7 %) (Gráfico 7). En sentido inverso, se preguntó si en el caso de no haber sido extraídas estaba consignado en el catálogo que ese documento contenía fotografías. La respuesta que dieron trabajadores y usuarixs es diametralmente opuesta: el 70,5 % de lxs trabajadores dijo que sí, que el catálogo lo consigna, en tanto el 73,3 % de usuarixs dijo que no (Gráfico 8).

Gráfico 7

Gráfico 8

Dado que trabajadorxs y usuarixs respondieron sobre distintas instituciones, se hace difícil plantear conjeturas acerca de las diferencias en sus respuestas en relación con la posibilidad de recuperar las referencias relativas a un documento del que se extrajo/eron la/s fotografía/s. Pero la comparativa queda en cambio habilitada en la respuesta en el caso de que no hayan sido extraídas. Lxs usuarixs encuentran fotografías allí donde, a partir de la información brindada en los catálogos, no podían esperarlas. Esto puede deberse al hecho de que lx usuarix responde –precisamente– por haber consultado un material en el que halló fotografía/s: percibe así una falta en la catalogación. Esta catalogación bien puede tener décadas y haber sido obra de distintas personas con diversos criterios. Es posible pensar la diferencia en las respuestas de usuarixs y trabajadorxs, entonces, a la luz de los tiempos largos de las instituciones archivísticas y de los cambios en sus prácticas de catalogación e información. Esta es una hipótesis que una indagación más detallada podría permitir corroborar.

5. De estar las fotografías consignadas como ítems individuales, el cuestionario apuntó a saber qué aspectos de ellas se describen, listando los siguientes: datos de producción (trabajadores: 78,6 %, usuarios: 55 %); temáticos (trabajadores: 75 %, usuarios: 65 %); materiales/técnicos (trabajadores: 55,4 %, usuarios: 35 %); historia archivística (trabajadores: 48,2 %, usuarios: 15 %), y un campo abierto. Es posible asumir que la disparidad entre trabajadores y usuarixs sobre los aspectos consignados –fundamentalmente en los campos de autor y tema– se relaciona con que los criterios de búsqueda de lxs usuarixs pueden tender a ser temáticos antes que autorales.

A continuación se preguntó solo a trabajadores si en el caso de registrar estos aspectos (datos de producción, temáticos, materiales/técnicos, historia archivística) existen campos específicos para verter la información. La respuesta mayoritaria fue que sí (69,1 %). Este alto porcentaje por la afirmativa debe, no obstante, ser puesto en relación con la respuesta a la pregunta siguiente, sobre los problemas hallados en los registros. Es decir: el hecho de que existan campos para datos de producción, temáticos, y materiales/técnicos no implica necesariamente que puedan dar cuenta cabal del objeto fotográfico. Esto aparece sugerido en los problemas hallados: 1) inexistencia de normas/protocolos específicos para describir fotografías, adaptándose otras como Atom o Dublin Core; 2) ausencia de campos referidos a la materialidad fotográfica y utilización, ante esta falta, del campo “notas” para todo lo no previsto; 3) falta de recursos humanos especializados; preeminencia de personal “multifunción”; 4) ausencia de un plan de trabajo sistemático para las colecciones. De todo esto se deduce la dificultad para la recuperación de la información.

6. A la pregunta formulada solo a trabajadores en relación con la existencia o no de protocolos para la carga de información en su institución, las respuestas se dividieron de modo bastante parejo: 52,5 % sí; 47,5 % no. Esta pregunta no distingue si hay o no protocolos para otro tipo de objetos. Sin embargo, la consulta siguiente aporta un panorama: ante un campo libre para consignar las normativas aplicadas, la gran mayoría indicó ISAD-G (44,19 %), y en segundo lugar dijo no emplear ninguna (14 %). Luego, y en número mucho menor, se consignaron normas variadas. En campo libre, los trabajadores identificaron los siguientes problemas en relación con normativas aplicadas: 1) aplicación de normas generales (como ISAD-G) que resultan escasas o requieren ser adaptadas; 2) inexistencia de protocolos/criterios específicos para la carga de datos, por lo que ciertos datos no pueden registrarse; 3) ausencia de perspectiva archivística; no se contempla la descripción a nivel fondos o colecciones; 4) carencia de información respecto a características técnicas o específicas de fotografía; 5) normativas poco específicas para documentos no textuales; 6) desconocimiento de las normativas; 7) falta de recursos tecnológicos.

Respecto al vocabulario controlado se realizaron tres preguntas solo a trabajadores, que aportaron los siguientes datos: el 54,4 % utiliza campos de texto libre; el 28,1 %, emplea listados o tesauros de distinta procedencia; en tercer lugar se señala la ausencia de campos para consignar esos datos. Los que sí usan listados refieren en un 52,8 % que los términos de esos listados no son suficientes para describir las fotografías existentes en su institución. Los tesauros empleados son Library of Congress (2), Unesco (2), Angel Fuente de Cia (2), Viaf (1), Vitruvio (1), Art & Architecture Thesaurus (Getty Research Institute (1), ICA-PAAG (1), Luis Pavao (1), Aguilar, Lapenda, Tomasini (1), MEMORar (1), propios (1), en proceso (1). En campo libre, lxs trabajadores desplegaron los siguientes problemas en relación con el vocabulario controlado: 1) ausencia de un tesauro unificado en Argentina; 2) falta de especificidad, y necesidad de inclusión de términos específicos propios de la fotografía; 3) falta de personal especializado.

7. Además de consignarse en esta última y otras respuestas, hubo en el cuestionario una pregunta puntual acerca de la existencia de personal dedicado de manera específica a la catalogación y descripción de fotografías. Aquí, en campo libre, la respuesta mayoritaria fue no (47,5 %), en tanto la respuesta por la afirmativa fue de 39,3 %. Este dato resulta fundamental al momento de planificar las tareas técnicas de descripción en las instituciones archivísticas ya que los recursos humanos disponibles arrojarán las probabilidades cercanas o no de concreción de las mismas. Esta falta puede atribuirse a varias cuestiones apuntadas a lo largo la encuesta como la imposibilidad del personal de dedicarse a un tipo de tarea en particular a tiempo completo debiendo cumplir funciones de diversa índole, los pocos profesionales o técnicos que las instituciones contratan para las mismas al no considerar una prioridad, la falta o la dispersión de oferta educativa en la disciplina, entre otras. Finalmente, un campo libre se abrió a comentarios adicionales. Lxs trabajadores observaron fundamentalmente la falta de políticas públicas e institucionales respecto a conservación, descripción, catalogación y acceso de documentos fotográficos; y la falta de recursos económicos, técnicos y humanos. Lxs usuarixs, por su parte, señalaron un énfasis por parte de las instituciones en la digitalización que no se acompaña necesariamente con tareas de descripción, catalogación y puesta a disposición de la información; notaron dificultades para encontrar los documentos y comprender los criterios y vocabulario de catalogación; puntualizaron la necesidad de asistencia de lxs referencistas para un mejor acceso. Se observa, por lo tanto, una diferencia en el enfoque entre ambos grupos: mientras los primeros apuntan a una problemática macro política destinada a la salvaguarda del patrimonio fotográfico, con una consecuente inversión en el área, quienes utilizan los archivos como recurso de investigación pusieron el foco en cuestiones técnicas estrictamente, planteadas o no desde las preguntas, pero que se conectan. Así la digitalización de documentos cobró un protagonismo consecuente con la coyuntura global: procesos de digitalización sin el acompañamiento de políticas de preservación digital orientadas a garantizar la permanencia y acceso a la información que implican necesariamente una completa descripción del patrimonio.

En relación con el campo libre, y a la luz del análisis de las encuestas tal como se presenta en este artículo, consideramos que una profundización de esta pesquisa podría desarrollarse a través de entrevistas. Estas permitirían, por un lado, que los participantes tengan un margen más amplio para dar cuenta de sus experiencias en los acervos y, por otro lado, que nosotras podamos tener mayores informaciones sobre sus perfiles laborales y trayectorias de manera de lograr una comprensión más acabada tanto de estos instrumentos de descripción como de las personas que los utilizan, ya sea como usuarixs o trabajadores.

La encuesta ha permitido tener datos concretos que vienen a confirmar el estado de situación percibido por el grupo de trabajo en su experiencia particular. Es de destacar que, a pesar de haber difundido la encuesta entre cantidad de colegas investigadores, se obtuvieron más respuestas de trabajadores que de usuarixs. Esto da cuenta de una preocupación del sector por sus objetos patrimoniales, su referenciación y su puesta en acceso. Lxs trabajadores han señalado la necesidad de optimizar los criterios y las herramientas para la catalogación de los objetos fotográficos. En este sentido, asumimos que una normativa a nivel local o regional no solo permitiría mejorar la gestión de las colecciones de cada institución sino, además, habilitaría la interoperabilidad. También, sin dudas, abonaría una mayor integración con instituciones y fondos de otros países.

En el transcurso de la Primeras Jornadas de trabajo sobre patrimonio fotográfico: Prácticas locales de descripción normalizada y metadatos se han abordado los resultados de esta encuesta y se han discutido tanto perspectivas generales como esquemas de metadatos específicos para este tipo de objetos. En ese marco surgieron asimismo puntos de debate tales como: los desafíos derivados de la variedad de softwares utilizados para la catalogación de objetos fotográficos; las dificultades para localizar –a través de los catálogos institucionales– aquellas fotografías que se encuentran dentro de documentos de otra clase (expedientes, informes, etc.); la inadecuación de los listados de vocabulario controlado a las especificidades de los materiales y técnicas fotográficas; las complicaciones para la correcta identificación de los procesos fotográficos al momento de catalogar; entre otros asuntos.

El grupo que diseñó la encuesta y convocó a las jornadas continúa con esta labor, y en la actualidad está colaborando además con el proyecto de homologación de la Guía de Descripción de Documentos Fotográficos y Audiovisuales de Girona. Por último, es importante señalar que entendemos las encuestas cuyos resultados aquí presentamos, no solo como un insumo sino también como un primer contacto con interlocutores de distintos puntos del país, que esperamos devengan colaboradores en etapas posteriores de trabajo.

Centro de Fotografía de Montevideo (2023). Mapeo Metropolitano de Patrimonio Fotográfico. https://cdf.montevideo.gub.uy/system/files/difusion_mapeo_metropolitano_v2.pdf

Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego Portales. (2010). Rescate de la memoria. Gestión, evaluación y acceso. https://issuu.com/cenfoto_udp/docs/001_final_logos_memoria-cenfoto

Díaz, V. (2002). Tipos de encuestas y diseños de investigación. Universidad Pública de Navarra = Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

Lapenda, A., Aguilar, C., y Tomasini, C. (2022). Describir objetos fotográficos. Reflexiones y recursos para su registro en bases de datos informáticas. Anuario TAREA, 9(9), 148-168.

Ponce, E. A. M., y Roldán, V. C. V. (2018). El rol del bibliotecario referencista como facilitador de la información: caso biblioteca Dr. Alejandro Muñoz Dávila, de la Universidad Técnica de Manabí. Revista Caribeña de Ciencias Sociales (RCCS), (6), 73.

Cecilia Gallardo. Es maestranda en Museología (UNT), Técnica Universitaria en Fotografía (UNT) y Abogada (UNT). Es Profesional Adjunta en la Carrera de Personal de Apoyo a la investigación del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (CONICET-UNSAM). Se especializó en Conservación, difusión y gestión de archivos fotográficos en la Fototeca Nacional INAH de México. Es docente del seminario de posgrado Conservación preventiva de la Maestría en Estudios sobre imagen y archivos fotográficos (EAyP, UNSAM).

Agustina Lapenda. Es doctoranda en Ciencias Sociales (UBA), Magíster en Ciencia Política (UNSAM) y Licenciada en Artes (UBA). Es becaria doctoral en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (UNSAM-CONICET), donde co-coordina además el Grupo de Estudio de Archivos y Fotografía Patrimonial. Integra proyectos y grupos de investigación en el CIAP y el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) y es docente adjunta del seminario de posgrado “Historias de la Fotografía I” de la Maestría en Estudios sobre imagen y archivos fotográficos (EAyP, UNSAM).

Verónica Tell. Es Doctora en Filosofía y Letras en el área de Teoría e Historia del Arte y Licenciada en Artes por la UBA. Es investigadora del CONICET y del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (UNSAM-CONICET), institución de la que es además vice-directora. Es directora de la Maestría en Estudios sobre imagen y archivos fotográficos de la UNSAM y profesora en la carrera de Artes de la UBA. Es autora de El lado visible. Fotografía y progreso en la Argentina a fines del siglo XIX (2017), Formas de desmesura (2019) y coautora de De Tierra del Fuego a Misiones. Gaston Bourquin. Fotografías 1913-1950 (2020).

1. El Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (CIAP) es una institución de doble dependencia perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) cuya misión es producir conocimiento y consolidar un perfil científico de alto nivel en el desarrollo de investigaciones acerca del patrimonio cultural –artístico, archivístico, museográfico, bibliográfico– en referencia a su estudio y conservación, atendiendo a la especificidad de las diversas disciplinas convergentes, así como a la transversalidad de los enfoques.

2. El programa de las Jornadas puede consultarse en: <https://ciap.conicet.gov.ar/congresos/> (acceso 19/11/2024).

3. Los resultados se pueden consultar en: <https://drive.google.com/file/d/19wXwn-ZJRdGJJJHx40B0LBJHeT_FqCAGM/view> (acceso 19/1172024). El equipo de trabajo que diseñó y desarrolló las encuestas y organizó las Jornadas estuvo formado por Clara Aguilar, Ana Bonelli, Noelia Bruzzone, Natalia Efrón, Denise Labraga, Carolina Nastri, Claudia Pantoja, Lucila Penedo, Romina Spisanti, Clara Tomasini y las autoras de este artículo.

4. Desde 2002 el CdF de Montevideo se ha proyectado como una institución de referencia nacional, regional e internacional, mediante la generación de contenidos, actividades, publicaciones, espacios de intercambio y desarrollo en las diversas áreas que conforman la fotografía. Durante el año 2023, llevaron adelante un Mapeo Metropolitano de Patrimonio Fotográfico: <https://cdf.montevideo.gub.uy/system/files/difusion_mapeo_metropolitano_v2.pdf> (acceso 19/11/2024).

5. En Chile, el Cenfoto-UDP se desempeña desde 2001 como una institución de referencia nacional en el ámbito fotográfico que colabora en las políticas públicas del sector. En el marco de sus actividades ha desarrollado un Catastro Nacional de Archivos Fotográficos chilenos. Sus resultados fueron editados en una publicación que da cuenta del estado de la fotografía patrimonial en dicho país y presenta algunas posibles metodologías de trabajo y sistematización en el área propuesta.

6. Para cada grupo se diseñaron preguntas de acuerdo con lo que podía tener como experiencia, necesidad o conocimiento. Cuando estas se evidenciaron como comunes (fase 1), se replicaron las preguntas en ambos grupos. Como característica de esta metodología, se realizaron “a todos los entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una situación social similar” (Vidal Díaz, 2002).

7. Ambos grupos respondieron sobre estas instituciones: Archivo General de la Nación, Archivo Nacional de la Memoria, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino, Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”, Archivo Diario La Gaceta, Municipalidad de Villa Mantero.