Fig. 1. Registro e interpretación/ Viajeros. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 9:51.

Antes de América. Fuentes originarias en la cultura moderna

Fundación Juan March, Castelló, Madrid

del 6 de octubre de 2023 al 10 de marzo de 2024

Karina Mellace

Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina

karina.mellace@gmail.com

“¿Por qué precisamente estos objetos que contemplamos forman un mundo? Henry David Thoreau, Walden, 1854” (Ulrich, 2015, p. 1).

“Cualquier exposición es un espacio de comparaciones” (Gutiérrez Viñuales, Fontán del Junco, Paternosto, et al., 2023, Scene 0:36).

La exposición Antes de América, fuentes originarias en la cultura moderna,13 es un proyecto multicanal y multiforme, que se activó en las Sedes de la Fundación Juan March de Madrid, de Palma y en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca,14 con entrada libre y gratuita, y se expandió en la web de la fundación15 en la que puede consultarse el catálogo completo de las piezas expuestas y acceder a textos críticos de los especialistas que participaron en el libro de la muestra.

La exhibición ofrece viajes en el tiempo (Gutiérrez Viñuales, Fontán del Junco, Paternosto, et al., 2023) y el propósito de reconstruir un proceso histórico internacional, intercontinental y transatlántico (que involucró a varios países y continentes), pluricultural e interdisciplinar (ya que relacionó la historia, la teoría del arte, la estética, la arquitectura, el diseño, la arqueología, la etnografía y la museografía) y que se vincula con la reinterpretación en la cultura moderna y contemporánea, de las formas y significados de las antiguas civilizaciones y culturas originarias, desde Alaska hasta la Patagonia (Gutiérrez Viñuales, Fontán del Junco, Paternosto, et al., 2023).

Una primera urdimbre que posibilitó este encuentro se relaciona con el trabajo de Rodrigo Gutiérrez Viñuales, en su rol de investigador, viajero y tejedor de relaciones. Y una segunda trama, que cruza esta urdimbre, surge como resultado del armado de la muestra.

La puesta en marcha supuso una organización muy compleja que reunió a más de seiscientas piezas de diversa temporalidad16 y naturaleza (pinturas, cerámicas, esculturas, textiles, maquetas, mobiliario, dibujos, postales, libros y sus cubiertas, fotografías) pertenecientes a múltiples instituciones públicas y a colecciones privadas.

El intercambio de perspectivas entre los artistas e investigadores participantes resultó enriquecedor y tal como en otros proyectos que se dedicaron a explorar las problemáticas de los objetos, su exhibición y coleccionismo, como el caso de Tangible Things (Universidad de Harvard, 2011) desde su armado se fomentó un diálogo interdisciplinario, que permitió, “cuestionar las categorías mismas a través de las cuales entendemos la historia” (Ulrich, 2015, p. 12) al tiempo que el montaje, propició una lectura plural y habilitó nuevas relaciones entre las piezas, muchas de las cuales fueron expuestas por primera vez.

Los grupos de objetos y el espacio de la muestra

¿Cómo podemos abordar aspectos del pasado que las palabras escritas no registran? (…) Si reconocemos que las cosas materiales de muchos tipos son vestigios del pasado ¿cómo podemos utilizarlas para comprenderlo? (Ulrich, 2015, p. 1).

El proyecto expositivo construyó, en el espacio disponible, un relato lo más completo posible del impacto de lo precolombino17 en distintos ámbitos del arte. La disposición espacial formó parte de ese relato, ya que las circunstancias moldean nuestros encuentros con los objetos o tal vez incluso determinan cómo llegamos a utilizarlos (Ulrich, 2015).

Una particularidad a destacar de la exposición fue la desjerarquización de las artes. No solo se otorgó importancia a las tradicionales bellas artes [arquitectura, pintura y escultura] que naturalmente ocupan un lugar central en la muestra, sino que también se dio protagonismo a una amplia gama de otras formas de expresión, como el diseño gráfico, la escenografía, la cerámica, los textiles, la fotografía, el cómic, las portadas de discos, elementos otras veces excluidos de los relatos de las historias del arte latinoamericanos (Gutiérrez Viñuales, Fontán del Junco, & Toledo, 2023).

La dependencia mutua entre la mente humana y los objetos, interesa aquí en particular, ya que estos “no funcionan, ni siquiera existen independientemente de la forma en que los humanos piensan en ellas […] y esto se relaciona con la manera en que se formaron las colecciones desde las disciplinas y departamentos académicos particulares” (Ulrich, 2015, p. 5).

En los últimos años, han surgido nuevas áreas de investigación y enseñanza que desafían los límites disciplinarios tradicionales –como ocurre con esta muestra– cuyas piezas no permanecieron aisladas en las fronteras de sus colecciones disciplinarias y, en consecuencia, habilitaron la posibilidad de concebir nuevas ideas sobre el mundo material que de otro modo se verían restringidas (Ulrich, 2015).

Otra cualidad a señalar de la exposición es la interpretación histórica, que se materializa como un proceso fluido y continuo, y que se manifiesta en las temáticas originarias, resignificadas y reinterpretadas, a lo largo del tiempo. Esta perspectiva permite establecer una conexión efectiva y prueba que estos elementos nunca se perdieron, sino que mantuvieron su relevancia en este largo proceso.

“Los seres humanos siempre han tratado estas cosas en términos de las relaciones percibidas entre ellas ” (Ulrich, 2015, p. 5).

La propuesta curatorial se ordenó en secciones cuyas temáticas se encadenan:

1. Registro y reinterpretación (1790-1910)

2. Reinterpretación e identidad (1910-1940)

3. Identidad e invención (1940-1970)

4. Invención y conceptualismos (1970-2023)

La primera sección, Registro y reinterpretación (1790-1910),18 presenta la temporalidad más amplia y es la más reducida en términos espaciales.

Transita el proceso iniciado a finales del siglo XVI y desarrollado en el XIX, de los registros que viajeros y expedicionarios realizaron de monumentos y piezas arqueológicas a través del dibujo, del grabado, del óleo, de la témpera. Estas expediciones se configuraron muchas veces en ocasiones para el acopio, la compra o el expolio de objetos y documentos y, por tanto, del incremento de colecciones públicas y privadas, y se dieron en un momento en el que de estos estudios se ocupaban la arqueología y el anticuariado (Fig. 1).

Fig. 1. Registro e interpretación/ Viajeros. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 9:51.

Esta sala da cuenta de cómo se han registrado elementos que se utilizarán luego, aplicados a obras de arquitectura en los pabellones de países americanos que asisten a exposiciones universales, especialmente la de París de 1889. Se trata de una sección de carácter introductorio en la que se exponen por primera vez varios de los dibujos originales de estos pabellones (Fig. 2).

Fig. 2. Registro e interpretación. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 13:43.

La segunda sección, Reinterpretación e identidad (1910-1940), evidenció que fue en la arquitectura de los pabellones internacionales y en las Artes Aplicadas donde se gestó la reinterpretación de la identidad originaria, que se concretó en la producción de mobiliario, textiles y cerámicas.

Después de la Primera Guerra Mundial, emergen en América aspiraciones de crear un arte nuevo mediante una visión moderna que encontró en lo precolombino diversas vías para materializarse en objetos de uso cotidiano. La reunión se organizó en cuatro espacios dedicados a Norteamérica, Sudamérica, Artes Escénicas (Fig. 4) y una Biblioteca Amerindia ubicada en la entre planta (Fig. 3).

Fig. 3. Biblioteca Amerindia. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 17:56.

Fig. 4. Artes escénicas, partituras, obras. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 17:28.

En la sala Norteamérica, el encuentro fue diverso; entre las piezas reunidas, se ubicó un mueble –que estuvo en el pabellón mexicano de Sevilla de 1929– una escultura en piedra, La raza de Guillermo Ruiz –que estuvo desaparecida varias décadas– un vitral de Frank Lloyd Wright, junto con otros objetos de joyería y de diseño arquitectónico de los años 20 y 30 (Fig. 5).

Fig. 5. Reinterpretación e identidad, Norteamérica. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 15:33.

La sección Sudamericana incluyó entre otras piezas, un secreter con decoración calchaquí (1919) de Alfredo Guido y dibujos de Héctor Greslebin, con platos de diseños calchaquíes.

La presencia de estos objetos con historias globales diversas, reafirmó su valor como fuentes de acceso al pasado ya que “la movilización de cosas materiales puede mejorar cualquier investigación histórica integral […] –y profundizar– el conocimiento del pasado que con demasiada frecuencia está limitado por la dependencia únicamente de materiales escritos” (Ulrich, 2015, p. 3).

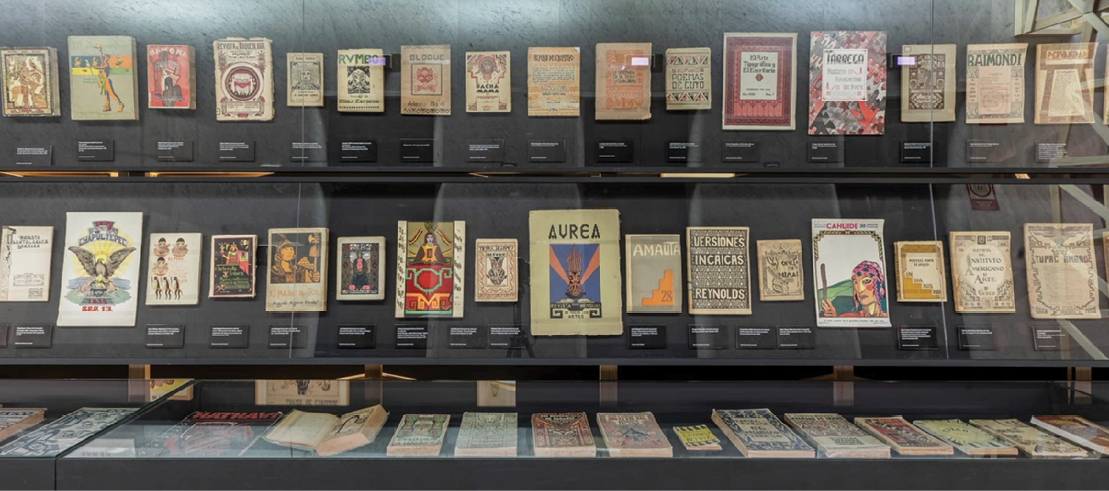

En la biblioteca, destacó la producción del diseño gráfico (como espacio de vanguardia y experimentación) con revistas ilustradas y álbumes de fotografía. Despunta una serie de manuales de arte ornamental, con diseños originarios, destinados a enseñar dibujo en las escuelas (de México, Perú, Argentina y Chile) que incorporaron la identidad americana en el ejercicio escolar.

La tercera sección, Identidad e invención (1940-1970),19 presentó tres líneas de trabajo: una de abstracción geométrica vinculada con la textilería y con la arquitectura. Otra que se enfocó en la presencia de signos arcaicos, con esculturas de Henry Moore entre otras, que ocuparon el centro de la sala. Y se completó con un espacio muy reducido, dedicado a cómics, cartelería, caricaturas, máscaras, vinilos, vinculados con el pop de los años 60 (Fig. 6).

Fig. 6. Identidad e invención: Joaquín Torres García. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 20:07.

Se dispuso un espacio importante para la vanguardia autóctona surgida a partir de las artes aplicadas, que más tarde se trasladó al ámbito pictórico bajo la influencia de Joaquín Torres García y su Escuela del Sur. La trascendencia de su trabajo para América se encuentra en las teorías de su propuesta, que convergen en la tectónica de la arquitectura, y en la retícula de los textiles precolombinos, ya no como una representación sino a partir de la densidad espiritual y matérica de esta producción (Fig. 7).

Fig. 7. Invención y conceptualismos. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 22:58.

La abstracción fue un tema recurrente en la exposición y la obra de César Paternosto, la consideró “un modelo cognitivo” (Gutiérrez Viñuales, Fontán del Junco, Paternosto, et al., 2023, Scene 1:07:54). En su libro Piedra Abstracta, desplegó una preocupación anticipada por esta cuestión característica de la producción originaria andina y concluyó que la escultura inca, no solo es única en América, sino en el mundo (Gutiérrez Viñuales, Fontán del Junco, Paternosto, et al., 2023, Scene 26:05).

Hacia el final de esta sección, en un pasillo estrecho, se expusieron fotografías artísticas (de Josef Albers y Graziano Gasparini), cuadernos de dibujo, collages y registros de una arquitectura de rasgos mayas e incaicos (Kitsch y neos).

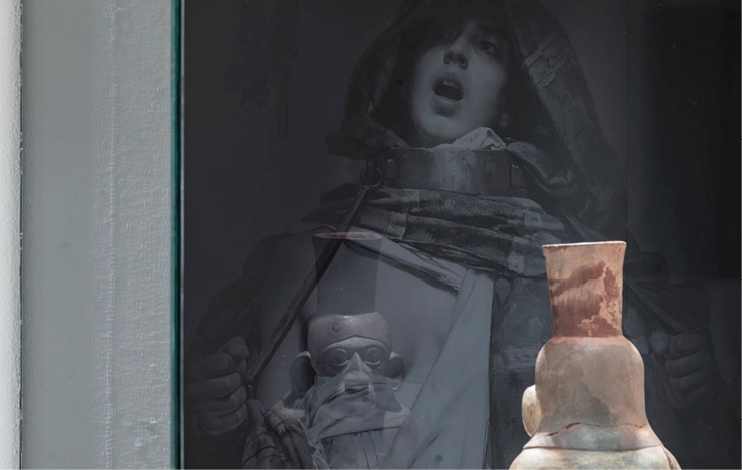

La cuarta sección, Invención y conceptualismos (1970-2023)20 se ordenó en cuatro partes: una isla de esculturas, una pared dedicada a intervenciones territoriales y al land art, una sección de textiles (considerados hasta hace muy poco como objetos etnográficos) y una recreación, que simula ser un almacén de exposición, que replica el modo descontextualizado en el que se exhibían las obras originarias, llevadas durante el siglo XIX desde América hacia los museos de Europa y de Estados Unidos (Fig. 8). Esta biblioteca de cerámica, incluyó deliberadamente, piezas antiguas y otras contemporáneas. La atemporalidad resultante, reafirma la idea de que “el poder de los objetos no proviene ni de su singularidad ni de su historicidad sino de la organización misma de su colección en donde se sustituye el tiempo” (Baudrillard citado en Baldasarre, 2005, p. 26).

Fig. 8. Biblioteca de Cerámica y textiles. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 42:55.

Esta estrategia expositiva tuvo la intención de dificultar la identificación temporal y la originalidad de las piezas, debido a la comunión de los rasgos que comparten. Con este guiño humorístico, que tiende un puente crítico hacia el principio del recorrido de la exposición, concluye la muestra.

La exposición puso en crisis y cuestionó algunos parámetros de clasificación. La producción textil, por ejemplo, que se incluyó en la muestra y que resultó clave para el arte andino (por su complejidad técnica y simbólica) hubiera quedado fuera de la sala, por ser considerada una artesanía y no ajustarse al canon, si se aplicaran los parámetros tradicionales.

El recorrido propuesto, habilitó nuevas interpretaciones, que surgieron de una convivencia temporal, que reposicionó, relativizó y propició comparaciones.

Cesar Paternosto señala con pesar, que gran parte del arte originario americano, no es conocido masivamente por el público. Al mismo tiempo, celebra el hecho de que esta producción, haya por fin salido de los museos de ciencias naturales o de antropología- por ser considerado material auxiliar de la ciencia- para exhibirse en una exposición de arte y materializar un rescate del arte de estas culturas, que no resultaba de interés hasta hace algunas décadas (Gutiérrez Viñuales, Fontán del Junco, Paternosto, et al., 2023).

Quienes distinguieron, reunieron, clasificaron y nombraron todo tipo de cosas tangibles asumieron que estaban descubriendo identidades y relaciones que existían independientemente de lo que cualquiera pudiera pensar sobre ellas (Ulrich, 2015). Proyectos como este, cuestionan el modo en el que la tradición occidental ha distinguido, nombrado, clasificado, agrupado, organizado y desplegado los objetos en un orden específico y nos interrogan acerca de en qué medida estas prácticas han dado lugar a afirmaciones de conocimiento sobre los objetos y los conceptos emergentes que se han asociado con ellos. Dichas prácticas constituyen la base de gran parte del pensamiento metódico en la tradición occidental (Ulrich, 2015).

El encuentro de las piezas, unas con otras, generaron diálogos impensados a priori de modo que “nuevas formas de clasificar y describir estas cosas tangibles facilitarán su aplicación a nuevas áreas de investigación” (Ulrich, 2015, p. 13) y en ese sentido la muestra es el resultado de “un proyecto de investigación que pone juntas cosas que nadie había puesto juntas antes” (Gutiérrez Viñuales, Fontán del Junco, Paternosto et al., 2023, Scene 5:47) y descubre y propone relaciones nuevas entre los objetos expuestos –su vida global– y la narrativa que construyen.

La exposición se extendió más allá de las salas e incluyó video arte, música –con un mural sonoro– instalaciones y proyecciones de cine (Figs. 9 y 10).

Fig. 9. Performance en Palma de Mallorca. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 57:51.

Fig. 10. Instalación en Cuenca / Juego de espejos negros que incluye el reflejo de dos obras y del espectador. Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América». La March [Canal March], min. 58:46.

Las reflexiones que desarrollan los artículos teóricos del catálogo-libro amplían los contenidos complejos de las secciones y proponen bifurcaciones, susceptibles de ser desarrolladas en futuros proyectos e investigaciones.

“Es un punto de llegada y también un punto de partida. Porque lo que está planteando son distintos escenarios en los cuales las investigaciones, las exposiciones podrían continuarse” (Gutiérrez Viñuales, 2023, Scene 5:34).

Baldasarre, M. (2005). Falsos de autor. Sobre lo falso, lo auténtico y su coleccionismo. III Congreso Internacional de Teoría e Historia del Arte y XI Jornadas del CAIA, 21-30.

Gutiérrez Viñuales, R. (2023, octubre 6). «Antes de América» en la Fundación Juan March [Canal March]. https://canal.march.es/es/coleccion/antes-america-fundacion-juan-march-45089

Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., Paternosto, C., y Sicar, L. (2023, noviembre 27). Sobre la exposición «Antes de América» · La March [Canal March]. https://youtu.be/ax3gfRWY868?feature=shared

Gutiérrez Viñuales, R., Fontán del Junco, M., y Toledo, M. (Eds.). (2023). Antes de América: Fuentes originarias de la cultura moderna. Fundación Juan March.

Ulrich, L. (2015). Introduction: Thinking with things. En Tangible things: Making history through objects (pp. 1-20). Oxford University Press.

Referencias

Heidegger, M. (2017). La pregunta por la técnica. Revista De Filosofía, 5(1), 55-79. https://revistafilosofia.uchile.cl/index.php/RDF/article/view/45002

Laumann, L. (2021). Una grabadora en sociedad: Aída Carballo y el movimiento por la reconstrucción y desarrollo de la cultura nacional = A social printmaker: Aída Carballo y the movement for the reconstruction and development of national culture. Fundación Espigas / Centro de Investigaciones de Arte y Patrimonio.

Laumann, L. (2023). Aída Carballo, Maestra. Producción gráfica y derroteros institucionales en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XX. Miño y Dávila Editores.

1. Gaspar Núñez es un artista y analista estético nacido en Tucumán en 1992, formado en Artes visuales en la Facultad de Artes de Tucumán, y en escritura crítica por la Universidad de las Artes, Buenos Aires, ciudad donde reside actualmente.

2. Conversación personal con Gaspar Núñez, octubre de 2023.

3. Conversación personal con Francisco Fernández, noviembre de 2023.

4. Además de tener una trayectoria conjunta como pareja, el compilado surge de una investigación sobre la obra de esta artista, que va a derivar en el contacto con Fernández, quien actualmente reside en la provincia de Jujuy, y que a partir de este trabajo realizó la donación completa de la obra de Myriam Holgado a la pinacoteca del Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT) en 2021.

5. La artista Myriam Holgado fue docente de la Facultad de Artes de Tucumán (FAUNT), cesanteada en 1976 por medidas de la Dictadura Cívico Militar, y luego convocada como “normalizadora” del Departamento de Artes (1984-1985) por el Ingeniero Eugenio Flavio Virla, rector normalizador de la UNT. Considerada una agente comprometida de la actividad universitaria de la reconstrucción democrática, momento en el cual, junto a su colega Enrique Guiot, se integran a la actividad en uno de los talleres de la carrera de Artes Plásticas, denominado luego “Taller C” (FAUNT) en la renovación curricular de los años siguientes.

6. Conferencia realizada por Berni en 1968 en el Departamento de Artes de la UNT.

7. Gerardo Gucemas y su esposa Imelda Cuenya eran una pareja amiga de Fernández y Holgado. Conversación personal con Francisco Fernández.

8. Conversación personal con Francisco Fernández, 22 de noviembre de 2023.

9. En el año 2020 Gaspar Nuñez cura una muestra de Myriam Holgado a partir de la colección perteneciente a Francisco Fernández, la muestra llamada “El sol, un techo muy alto”, a raíz de la cual Fernandez decide donar la colección completa de Holgado al acervo del Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT).

10. Oxy, M. (1995, mayo) Aída Carballo. Mi casa es un taller. Xylon, Argentina, 8.

11. Sobre el tema y el procedimiento de escalado en arquitectura ver (Meister, 2018, p. 81).

12. Cita a Manrique Ardila, en: (Lynd, 2013, p. 27).

13. La curaduría estuvo a cargo de un numeroso equipo, liderado por Rodrigo Gutiérrez Viñuales (Comisario invitado), Manuel Fontán del Junco (Director de Museos y Exposiciones, Fundación Juan March) y María Toledo Gutiérrez (Jefa de Proyecto Expositivo, Fundación Juan March), Renata Ribeiro dos Santos, Liliana Montoya Orúe, entre otros.

14. Tuvo lugar entre el 06 de octubre de 2023 y el 10 de marzo de 2024.

15. Enlace al catálogo:< https://www.march.es/es/coleccion/antes- america/buscador/genre/Esculturas/culturas/Cultura+sudamericana/materiasGeo/Per%C3%BA?sort=Fe cha&order=asc> (acceso 19/11/2024).

16. Obras originarias americanas que dialogan con otras de los siglos XIX, XX y XXI.

17. Si bien se respeta en los textos citados la utilización de términos presentes en la historiografía, como precolombino, prehispánico, que ordenan la historia de América en función de un evento europeo, se prefiere la utilización de los términos antigüedad americana o culturas originarias, como ejercicio de reconocimiento de las culturas americanas, de su valoración, de su desarrollo autónomo y su contribución a la historia mundial.

18. Incluye piezas de Frederick Catherwood y Adela Breton (Inglaterra); Antonio Peñafiel y José María Velasco (México); Paul Gauguin (Francia) o Francisco Laso (Perú), entre otros.

19. En este espacio se expone una pintura de Robert Rauschenberg; cuadros de Lichstenstein, Rufino Tamayo, Rodolfo Aburalach, Gunter Gerszo, Roberto Matta, Alejandro Puente, Antonio Sáez, Fernando De Szyszlo, María Freire y entre los escultores obras de Oteiza; Henri Moore; Anni y Josef Albers y Barnett; Man Ray; entre otros.

20. En esta sección conviven textiles (con tapices de Carlos Mérida y Teresa Lanceta) y piezas de Edgar Negret, Raúl Cerrillo Álvarez, Olga de Amaral, Sandra Gamarra, Kukuli Velarde, Ana de Orbegoso y José Vera Matos.